数学学习路上,这些细节可能正在拖垮你的成绩

高中数学的难度跨越,常让不少学生感到吃力,但真正拉开差距的,往往不是智商或天赋,而是对细节的掌控能力,结合多年一线教学经验,梳理出多数学生容易踩的四大误区,帮你提前避雷。

1. 计算习惯:轻视过程,结果必然打折

“思路对了,粗心算错没关系”——这种想法是提分路上的隐形杀手,试卷上,一道大题从列式到结果需经历十几步运算,任何一步出错都会导致全盘皆输。

对策:每天限时训练5道纯计算题(如分式化简、方程组求解),强制自己用标准步骤书写,坚持两周,正确率普遍提升30%以上,某重点中学实验班的数据显示,计算零失误的学生期中考试平均分高出班级均值11分。

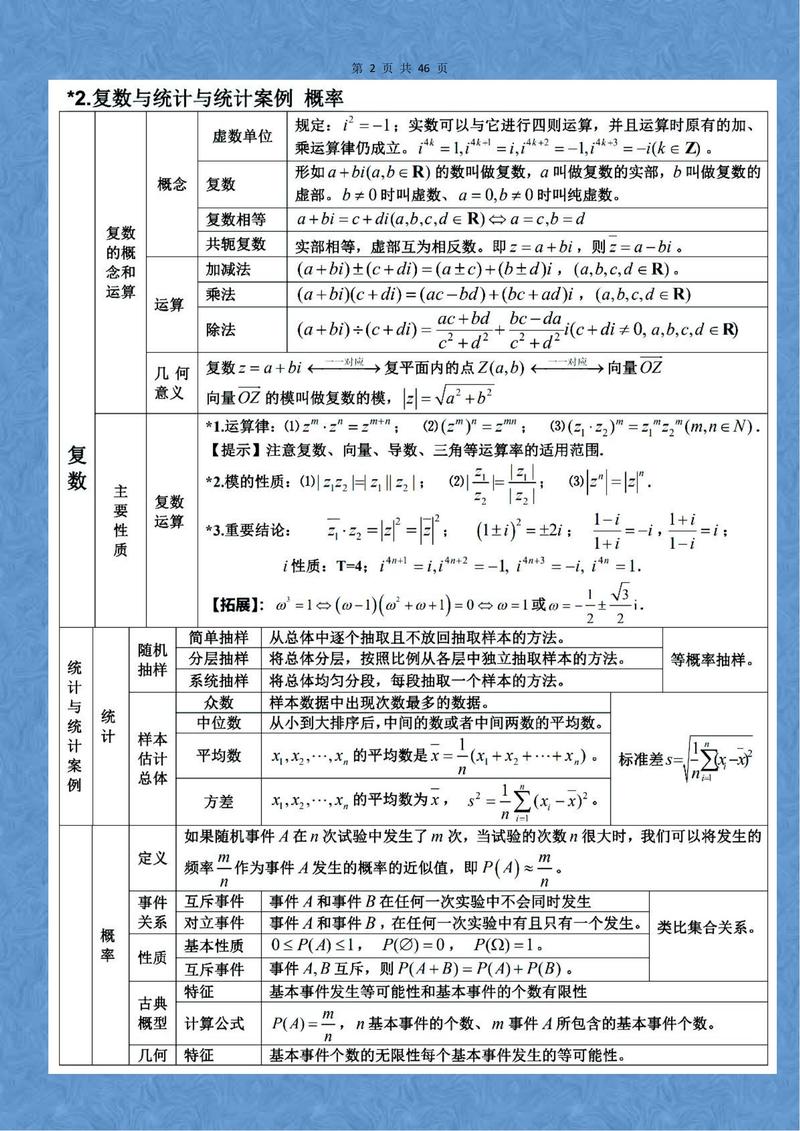

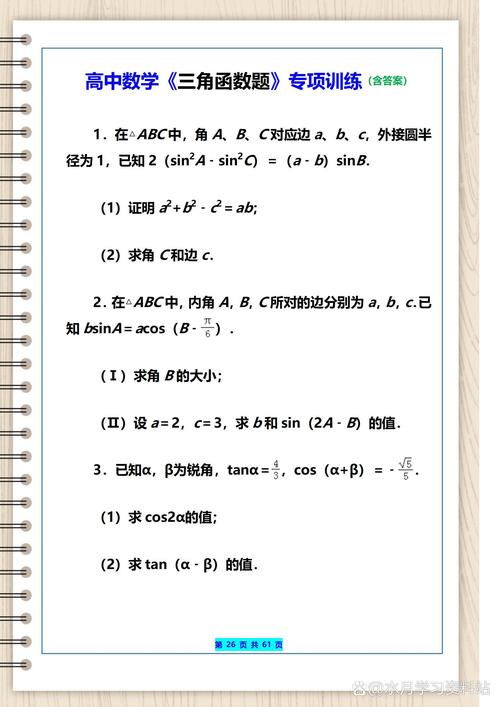

2. 公式定理:死记硬背不如理解迁移

把公式抄写十遍,不如亲手推导一遍,例如三角函数诱导公式,通过单位圆对称性理解“奇变偶不变”,比单纯记忆更不易混淆,当遇到立体几何中冷门定理时,能通过已有知识进行逻辑推演的学生,解题速度明显占优。

案例:2023年高考全国卷导数压轴题,直接套用常规解法需要8分钟,而理解函数构造原理的学生通过参数替换,3分钟即可完成。

3. 刷题策略:盲目追求数量不如精准突破

每天刷三套卷子却从不分析错题,相当于在迷宫中反复绕路,建议建立“错题三重分析法”:

- 第一重:标注错误步骤(如符号错误、定义域遗漏)

- 第二重:归类错误类型(审题偏差/知识断层/思维盲区)

- 第三重:设计专项训练(同类型题变式训练)

某市状元备考时,通过这种方法将解析几何得分率从58%提升至92%。

4. 考场心态:过度紧张导致思维断片

遇到陌生题型时,肾上腺素飙升反而会关闭大脑的逻辑区,可尝试“三步应急法”:

① 用红笔圈出题干关键词(避免看漏条件)

② 在草稿纸上罗列相关知识点(激活知识网络)

③ 优先完成有把握的部分(建立信心后再攻坚)

从教十年,见证过太多学生因纠正某个细微习惯而逆袭,数学从来不是比拼谁懂得更多,而是看谁犯的错更少,当你开始用工程师的严谨对待每个步骤,用侦探的眼光审视每个细节,高分自然会成为严谨思维的副产品。

发表评论