小学数学方案是家长和教师帮助孩子系统学习数学的重要工具,一份清晰的方案不仅能明确学习方向,还能提升学习效率,如何科学填写这类方案?以下提供具体方法。

明确目标与定位

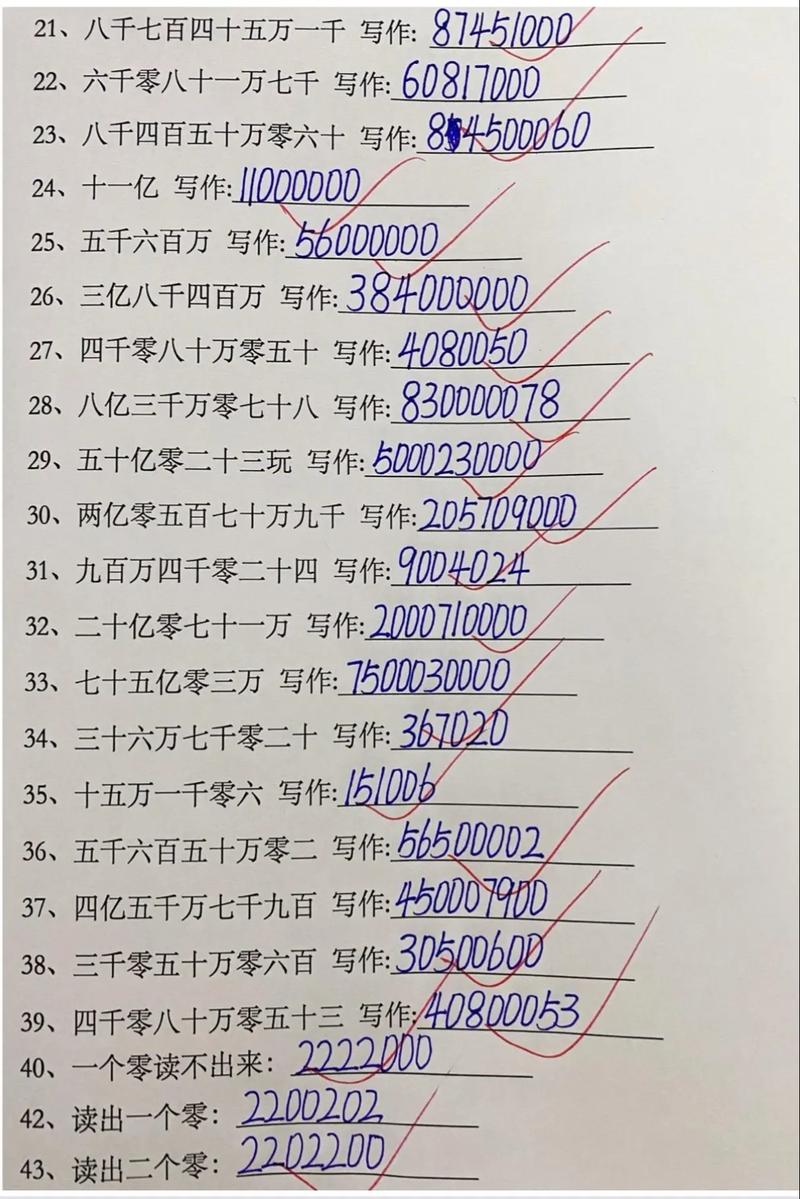

根据《义务教育数学课程标准》要求,小学阶段需重点培养数感、运算能力及空间观念,填写方案前,先确认孩子当前年级对应的知识范围,例如三年级需掌握两位数乘除法、简单几何图形周长计算等,目标应具体可量化,避免“提升计算能力”这类模糊表述,可改为“30天内掌握三位数加减法,正确率达90%”。

拆分知识点与时间分配

分为“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”三大模块,以四年级为例,若重点提升分数运算,可将总学习周期设为4周:

- 第1周:理解分数定义与基本性质(每日20分钟)

- 第2周:同分母分数加减法(搭配10道/日练习题)

- 第3周:异分母分数转化与运算(结合生活案例,如披萨分割)

- 第4周:综合应用题训练(每周2次模拟测试)

匹配学习方法

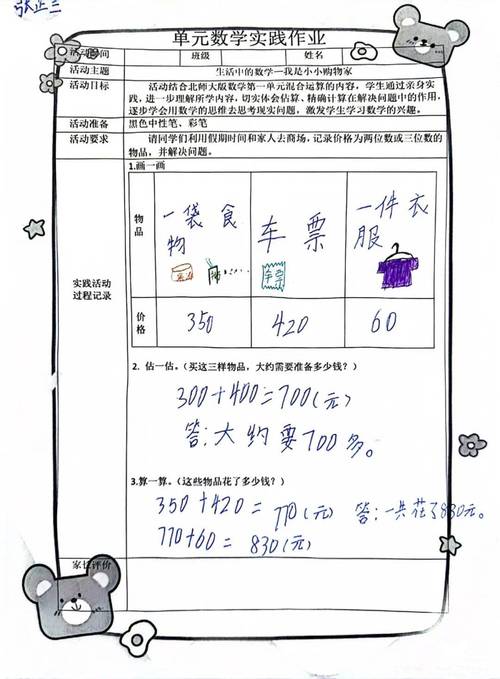

低年级学生适合游戏化学习,例如用七巧板理解对称图形,通过扑克牌游戏训练口算速度;高年级可引入思维导图整理单元知识点,错题本记录高频错误类型,实践表明,将抽象概念与生活场景结合(如购物计算、测量房间面积)能提升60%以上的理解效率。

评估与反馈机制

每周设置阶段性测试,采用“基础题(70%)+拓展题(30%)”的命题比例,若孩子连续两次正确率低于80%,需回溯前序知识点;若达标,可增加跨学科融合内容,例如数学日记撰写或科学实验中的数据分析,家长每月与任课教师沟通一次,动态调整方案难度。

常见误区提醒

1、避免盲目增加练习题量,过量刷题可能导致兴趣下降;

2、不推荐跨年级超前学习,基础不牢固易引发知识混淆;

3、忽略非智力因素,如学习环境干扰、注意力分散问题。

个人认为,小学数学方案的核心在于“针对性”与“灵活性”,曾有位五年级学生因空间想象力较弱,在方案中增加每周3次的立体模型拼搭训练,两个月后单元测试成绩从72分提升至89分,教育没有固定模板,关键在于观察孩子需求,用小步快跑的方式持续优化。

发表评论