数学课本是初中生学习的基础工具,但许多孩子面对课本时容易陷入“看一遍就会”的误区,如何高效利用课本查漏补缺?结合一线教师的教学经验,分享可落地的实践方法。

第一步:定位薄弱章节

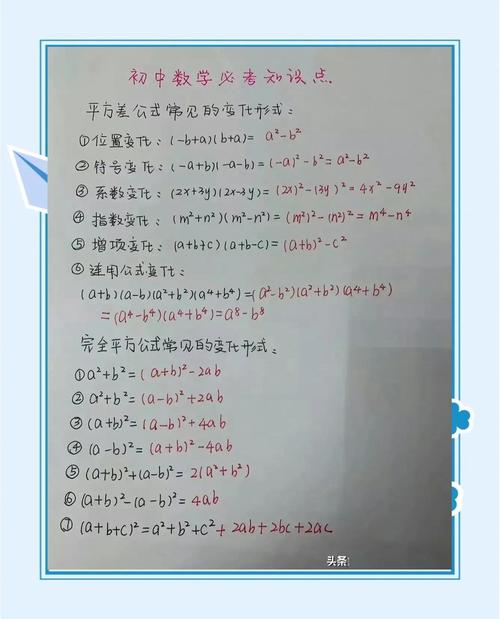

翻开课本目录页,用红笔圈出孩子作业或考试中频繁出错的单元,人教版七年级上册第二章《整式的加减》若多次出现计算错误,说明该章节基础公式变形或运算规则未掌握,此时需回归课本例题,逐行对照解题步骤,重点关注例题旁的“思路点拨”或“方法归纳”框体内容。

第二步:建立知识点关联表

以北师大版八年级教材为例,平行四边形性质与三角形全等判定存在逻辑递进关系,用A4纸画出知识脉络图:左侧列出本章核心公式定理,右侧标注与之相关的前置知识(如七年级的平行线性质)和后续延伸内容(如九年级的相似三角形),用箭头标明逻辑关系,帮助孩子理解“为什么要学这个知识点”。

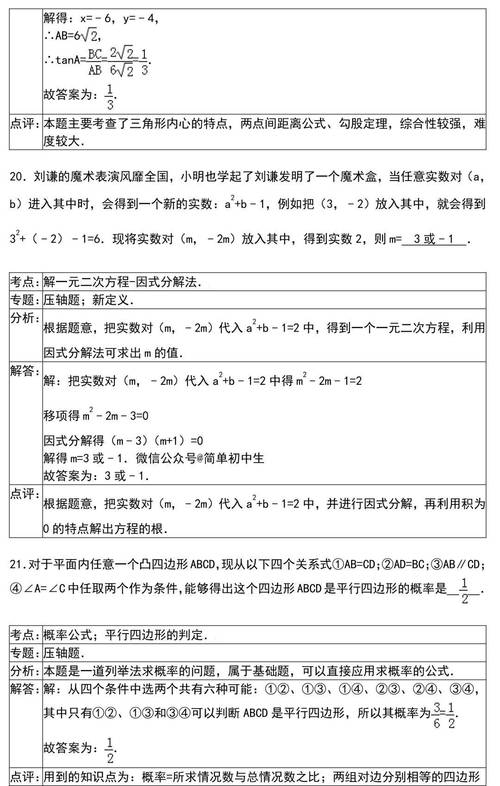

第三步:分梯度训练课后习题

以人教版九年级二次函数章节为例,优先完成习题中的“复习巩固”板块(通常标为A组题),要求做到:①书写完整的“解”字与冒号;②每一步骤旁标注课本对应的公式编号(如“由课本P54定理2得”),正确率超过90%后,再挑战“综合运用”题目(B组题),此时允许查看例题但需用便签纸遮住答案,仅露出题干独立完成。

第四步:活用课本“边角信息”

多数学生忽略课本中的细节资源:

- 章节末尾的“阅读与思考”(如华东师大版七年级的《用正负数表示加工误差》)可拓展应用场景认知

- 每章小结里的“数学思想方法”提示(如数形结合、分类讨论)需抄写在错题本扉页

- 教材二维码链接的微课视频,适合碎片时间反复观看关键步骤演示

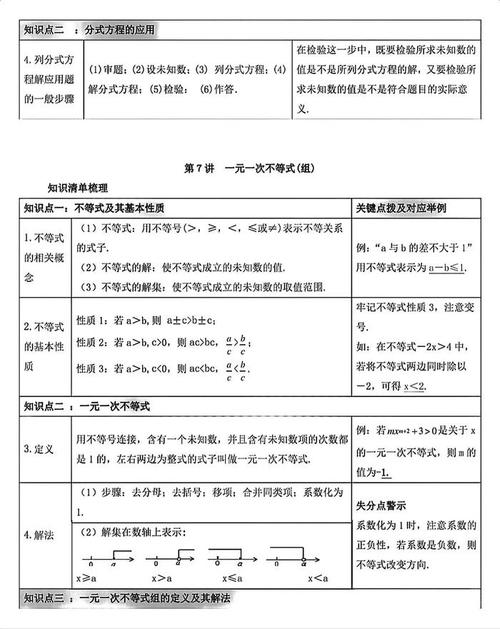

第五步:设计“课本-试卷”对照表

收集本学期所有数学试卷,将错题按课本章节分类,例如统计发现“一元一次方程应用题”错误率达40%,则需重做课本第3.4节所有例题,并模仿例题的设未知数、列方程、检验三个环节的书写格式,用荧光笔在课本对应位置标记“易错点”,如“单位换算陷阱”“隐含条件提取”。

数学课本的复习不是机械重复,而是通过结构化梳理与精准练习重建知识体系,建议每周固定3次、每次30分钟的课本专项训练,连续执行21天后,计算类题目的准确率普遍可提升25%-40%。(作者为中学数学教研组组长,专注学科辅导11年)

发表评论