理解优先于死记硬背

许多家长发现,孩子背诵数学概念时容易遗忘或混淆,数学不是单纯记忆的学科,理解原理才是核心,学习“周长”和“面积”时,可以让孩子用绳子围出图形边缘,再用手掌覆盖图形表面,直观感受“长度”与“范围”的区别,通过动手操作,概念自然内化,无需刻意背诵。

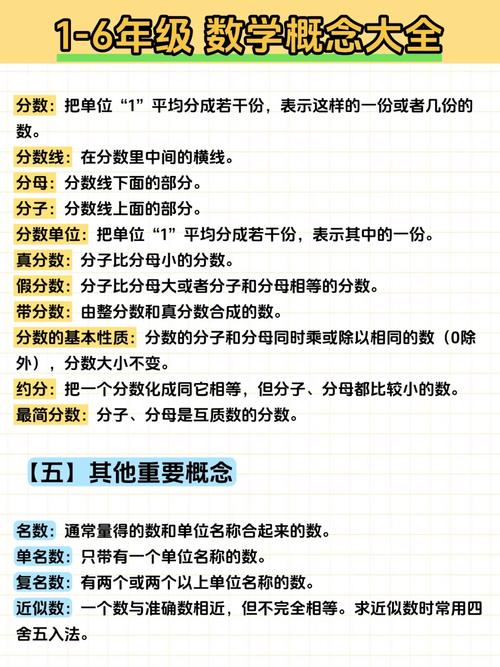

分类整理,建立知识网络

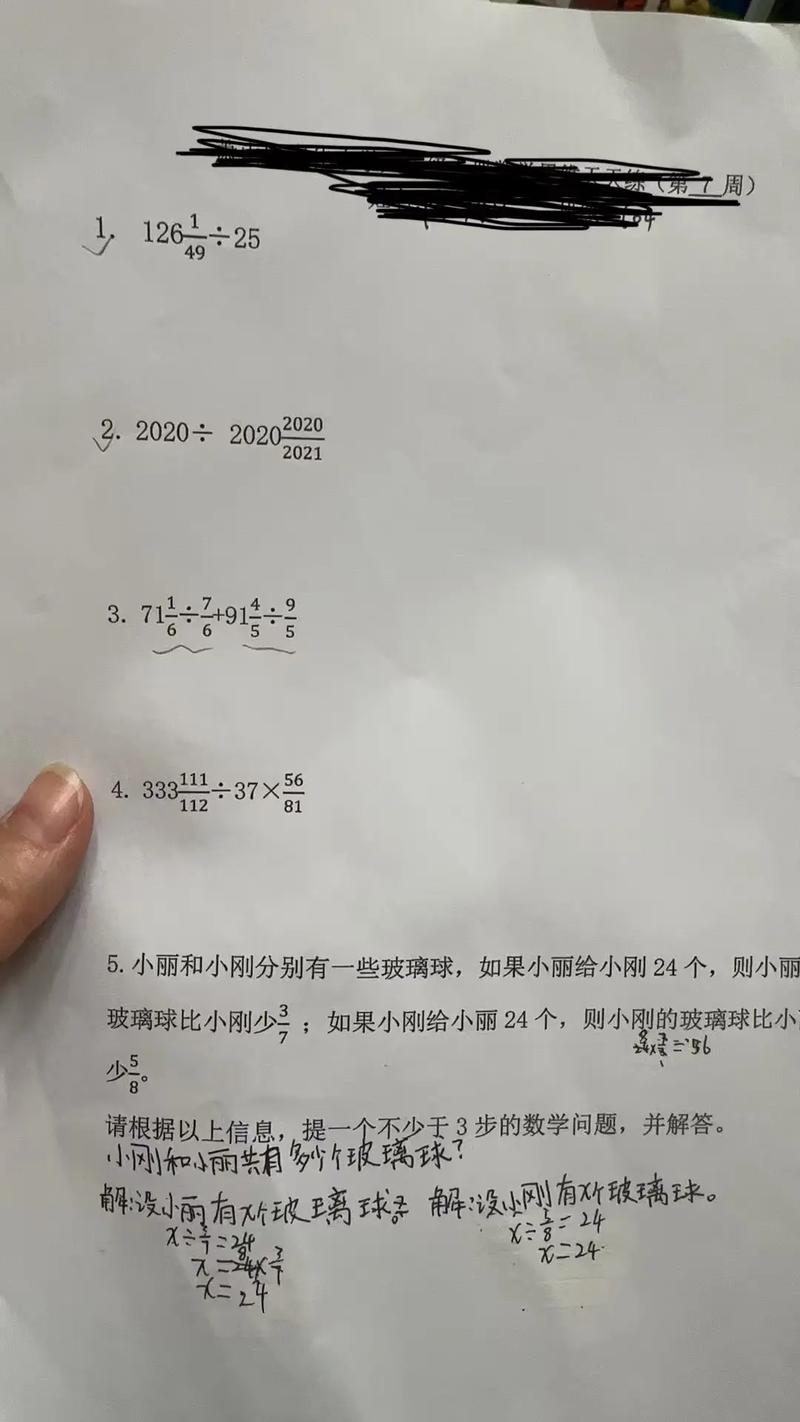

零散记忆容易导致混乱,建议将数学概念按主题分类,数与运算”“图形与几何”等,用思维导图串联关联内容。“分数”与“除法”本质相通,可用实际例子说明:将一块蛋糕平均分给4人,每人得到1/4块,等同于1÷4的结果,关联性学习能减少记忆负担,提升效率。

图形化记忆,调动多感官

视觉辅助能显著提升记忆效果,用颜色区分“平行四边形”和“梯形”的特征,或在钟表模型上标注“时针走一大格是1小时,分针走一小格是1分钟”,孩子通过观察、触摸甚至绘画图形,能更牢固地掌握抽象概念。

生活场景应用,强化记忆

将数学概念融入日常生活,比如购物时让孩子计算“折扣后的价格”,理解“百分比”;测量房间长度时引入“单位换算”,真实场景中的运用会让孩子意识到概念的价值,记忆更主动。

定期复习,对抗遗忘规律

根据艾宾浩斯遗忘曲线,新知识在24小时内遗忘速度最快,可设计简单的复习计划:当天晚上回顾概念,隔天用3道题巩固,一周后通过综合练习查漏补缺,重复频率由密到疏,记忆效果更持久。

避免机械化重复,关注思维过程

单纯抄写公式或定义容易让孩子厌倦,尝试用提问引导思考:“为什么三角形具有稳定性?”“乘法分配律能解决什么问题?”鼓励孩子用语言描述自己的理解,家长再补充纠正,这种方式既能检验记忆深度,又能培养逻辑表达能力。

个人观点:

数学概念的记忆不应是目标,而是理解知识体系的工具,与其追求“快速背诵”,不如用多元方法帮孩子建立数学思维,当孩子真正明白概念的意义时,记忆便成为自然而然的结果。

发表评论