初中数学学习的关键策略

初中数学是学生逻辑思维与抽象能力发展的重要阶段,许多家长和学生困惑于如何高效提升数学成绩,其实核心在于方法、习惯与思维的结合,以下分享几点实践经验,帮助孩子找到适合自己的学习路径。

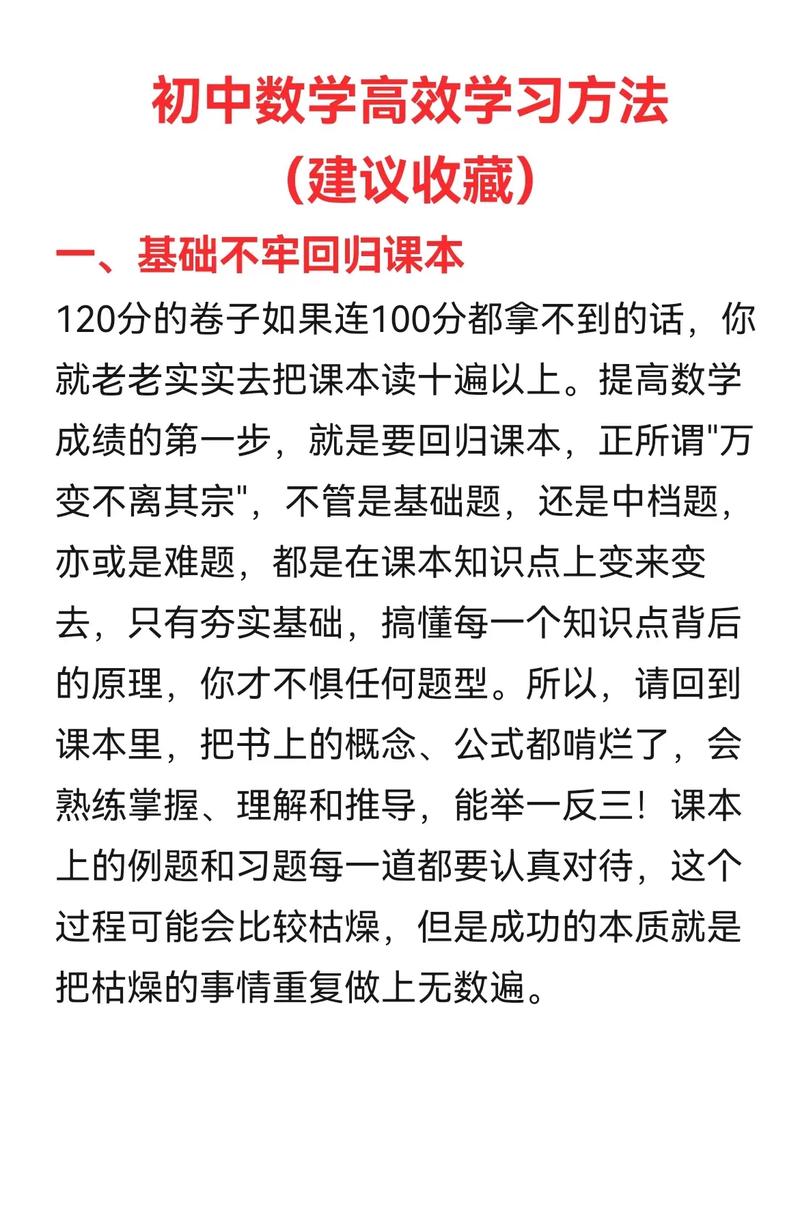

1. 基础概念必须“扎根”

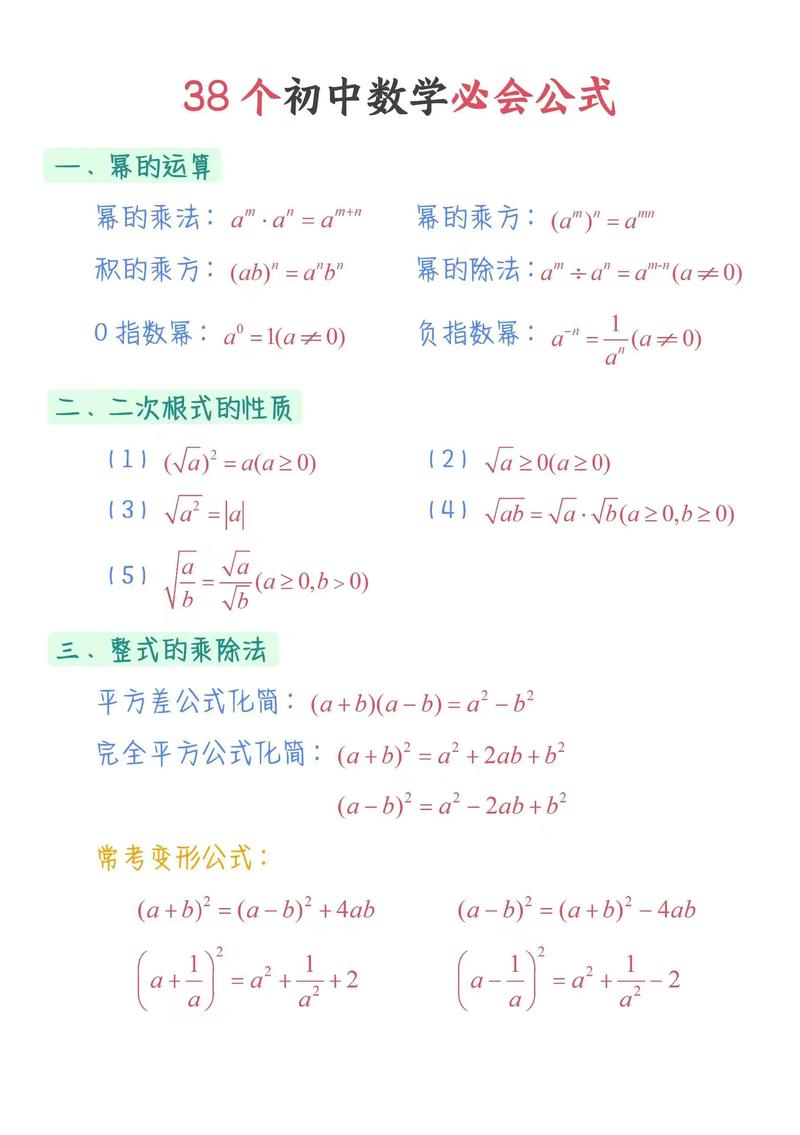

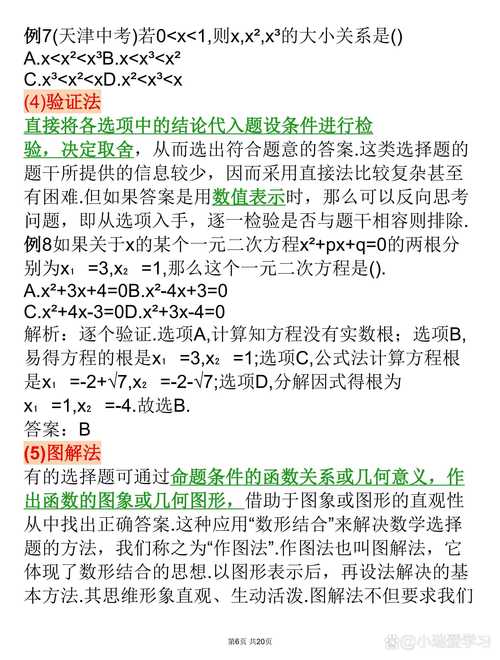

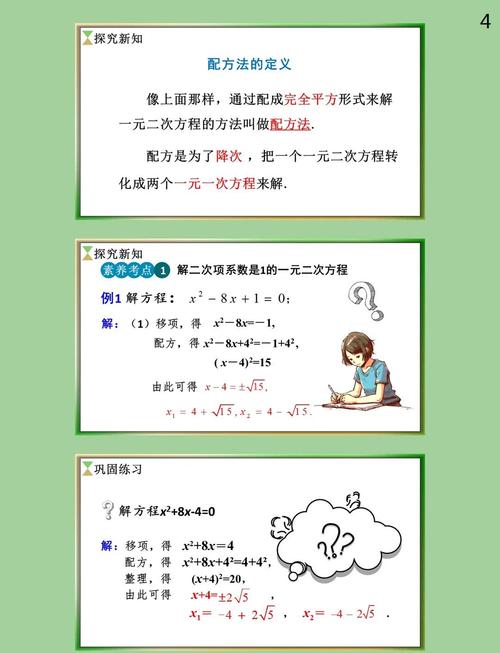

数学知识具有连贯性,若前期基础薄弱,后期学习会愈发吃力,建议从课本入手,逐章梳理知识点,确保每个公式、定理的推导过程清晰,学习“一元二次方程”时,不仅要记住求根公式,更要理解其推导逻辑,结合图像分析根的分布情况,遇到模糊概念时,立即通过例题或课后习题验证,避免遗留问题。

2. 培养主动提问的习惯

课堂上被动听讲与主动思考的效果差异显著,鼓励孩子记录疑问,课后及时与老师、同学讨论,几何证明题中辅助线的添加逻辑、函数图像的变化规律等,均可通过提问深化理解,家长可在家中模拟“问答环节”,让孩子尝试讲解解题思路,既能查漏补缺,也能锻炼表达能力。

3. 建立错题系统,拒绝无效刷题

整理错题本时,需分类标注错误原因:是计算失误、概念混淆,还是思维漏洞?针对高频错误类型,定向强化训练,若在“全等三角形”判定中频繁出错,可集中练习10道同类题目,对比标准答案,总结解题模板,避免盲目追求题量,注重“做一题通一类”。

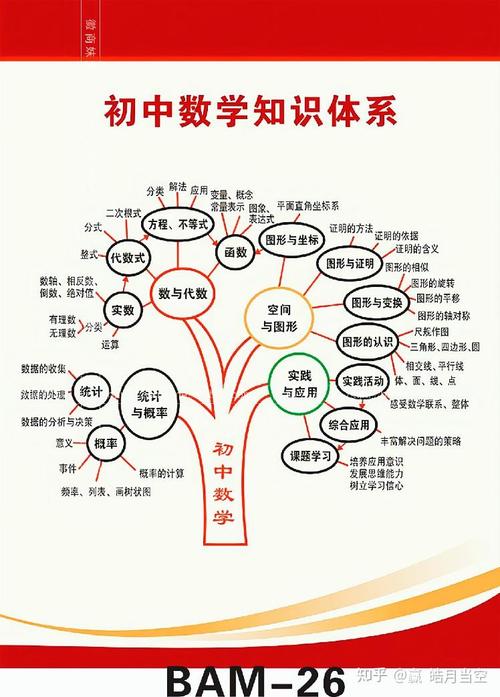

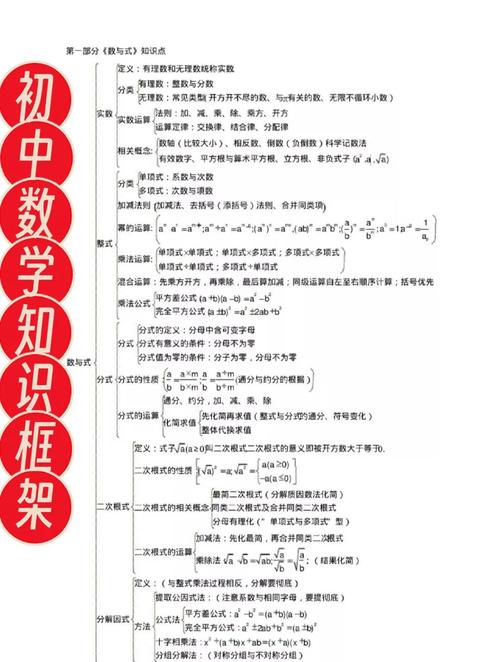

4. 用思维导图串联知识网络

初中数学知识点分散在代数、几何、统计等领域,利用思维导图将零散内容系统化,以“函数”为中心,延伸出一次函数、二次函数、反比例函数的分支,标注各函数表达式、图像特征及应用场景,定期复习导图,帮助孩子在脑海中形成清晰的知识框架。

5. 联系生活场景,提升应用能力

数学并非抽象符号游戏,其本质是解决实际问题,家长可引导孩子观察生活中的数学现象:购物时的折扣计算、旅行中的行程规划、家庭开支的数据统计等,通过实践,孩子能更直观地理解“方程”“比例”“概率”等概念的价值,激发学习兴趣。

6. 合理规划时间,避免疲劳战术

每天集中精力学习30-45分钟数学后,适当切换其他科目或活动,研究表明,分段学习比长时间“硬啃”更高效,将作业拆解为“基础巩固—难题突破—综合复习”三个阶段,每阶段设定明确目标,完成后给予正向反馈,增强学习动力。

家长的角色:支持而非施压

部分家长过度关注分数,导致孩子产生焦虑情绪,建议将重点放在学习过程上:定期与孩子沟通学习难点,提供资源支持(如工具书、线上课程),而非单纯追问成绩,发现孩子“平面直角坐标系”掌握不牢时,可共同观看教学视频,用游戏化方式练习坐标绘图。

数学能力的提升需要时间沉淀,与其追求短期速成,不如扎实走好每一步——理解概念、规范步骤、反思错误、拓展思维,当孩子真正感受到数学的逻辑之美时,成绩进步便是水到渠成的结果。

发表评论