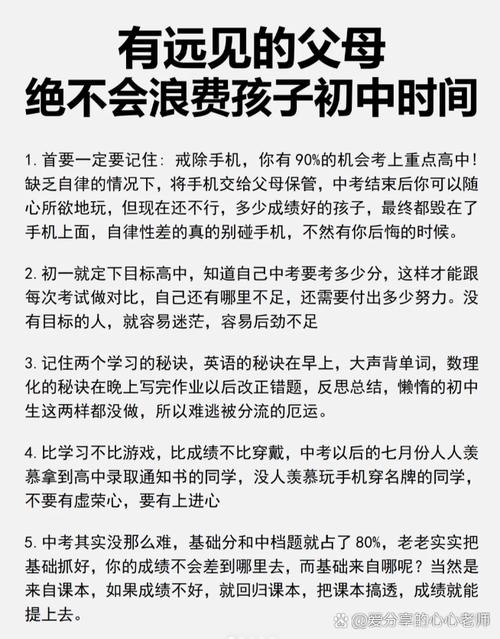

初中阶段是数学学习的关键转折点,面对突然增加的抽象公式和复杂题型,许多学生容易陷入“课上听懂,做题不会”的困境,掌握正确的学习策略,能让数学从绊脚石变为成长阶梯。

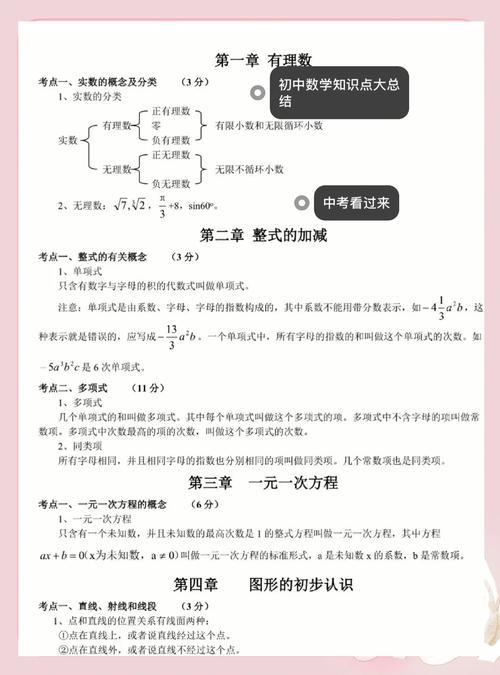

构建知识地图是关键

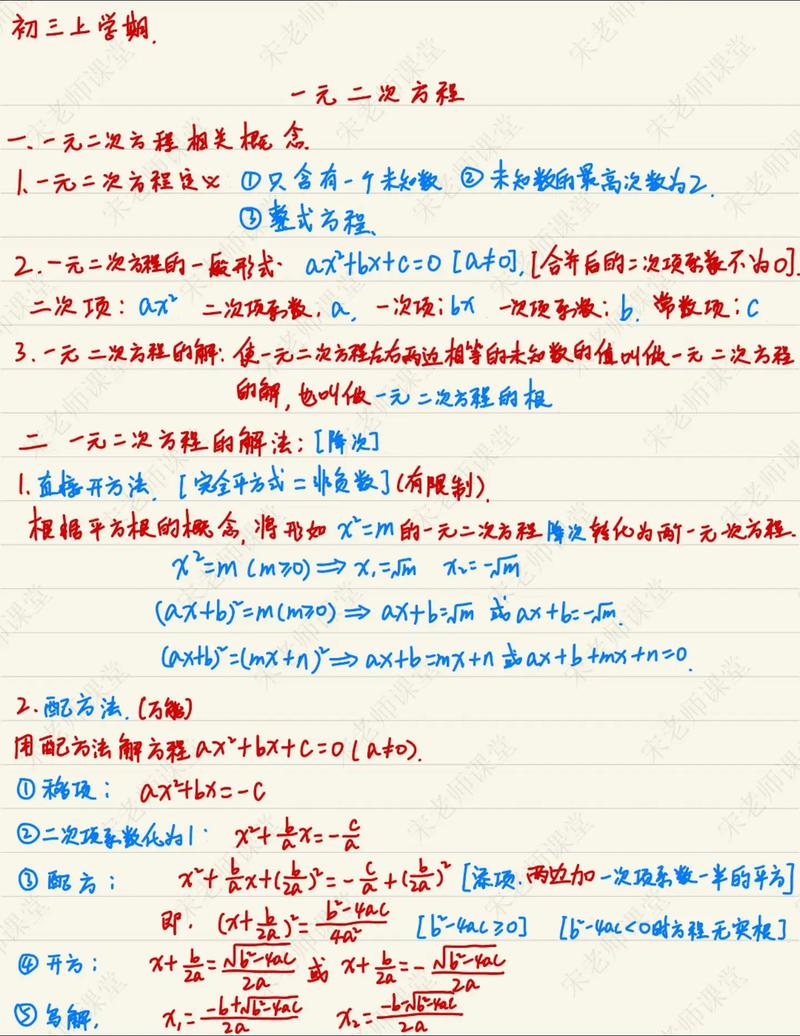

每次接触新章节时,先用思维导图梳理核心概念间的联系,例如学习二次函数时,先画出函数图像、顶点式、交点式的关联脉络,再逐步填充配方法、判别式等细节,这种方法能避免零散记忆,在解题时快速调用相关知识模块。

每天15分钟刻意练习

选择3道典型例题进行深度分析:

1、用红笔标注题目中的关键条件

2、写出至少两种解题思路

3、对比参考答案,标记思路差异处

这种训练能显著提升审题能力和思维灵活性,某重点中学的跟踪数据显示,坚持该方法的学生在几何证明题得分率提升42%。

建立错题银行系统

将错题按错误类型分类管理:

- 计算失误(红色标签)

- 概念混淆(蓝色标签)

- 方法缺失(黄色标签)

每周用30分钟专项处理同色标签题目,重点突破高频错误区,建议使用活页本记录,便于后期重组错题集。

让数学回归生活场景

在超市对比商品单价时,用不等式计算最优方案;用相似三角形原理测量树木高度;利用概率知识分析抽奖活动规则,真实的实践体验能打破对数学的陌生感,某教育机构的调研表明,生活化学习者的长期知识留存率高出传统学习者2.3倍。

数学能力的突破往往发生在持续行动的第21天之后,当解出难题时的通透感取代了面对空白作业本的焦虑,你会清晰感受到思维进化的轨迹,不必追求每次练习的完美,重要的是保持解决问题的好奇心与韧性。(本文作者为九年教龄的数学教研组长,指导超过300名学生完成数学能力跃迁)

发表评论