数学初中竞赛是激发学生逻辑思维、提升解决问题能力的重要途径,也是展现个人潜力的平台,许多家长和学生希望通过竞赛积累经验,但如何有效参与并完成报名流程?以下从报名渠道、备赛策略到实战技巧,提供一套清晰的行动指南。

第一步:明确竞赛类型与报名时间

国内常见的数学初中竞赛包括华罗庚杯、希望杯、全国初中数学联赛等,不同竞赛的主办方、难度和赛制差异较大,需提前查询官方信息,华罗庚杯通常在每年3月启动初赛,而全国联赛的省级选拔多集中在9月至11月。

建议通过两种途径获取准确信息:

1、学校通知:多数竞赛由学校统一组织报名,定期关注教务处公告;

2、官方网站:如中国数学会官网、各省市教育考试院发布的年度竞赛计划。

第二步:系统化备赛训练

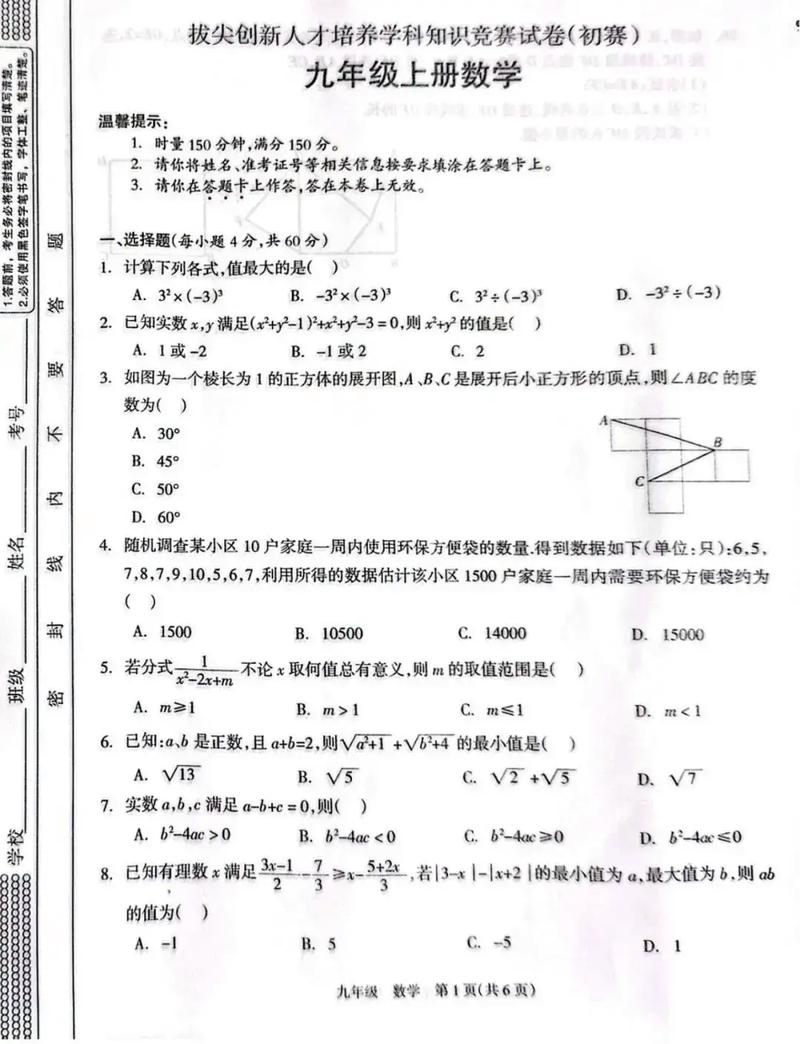

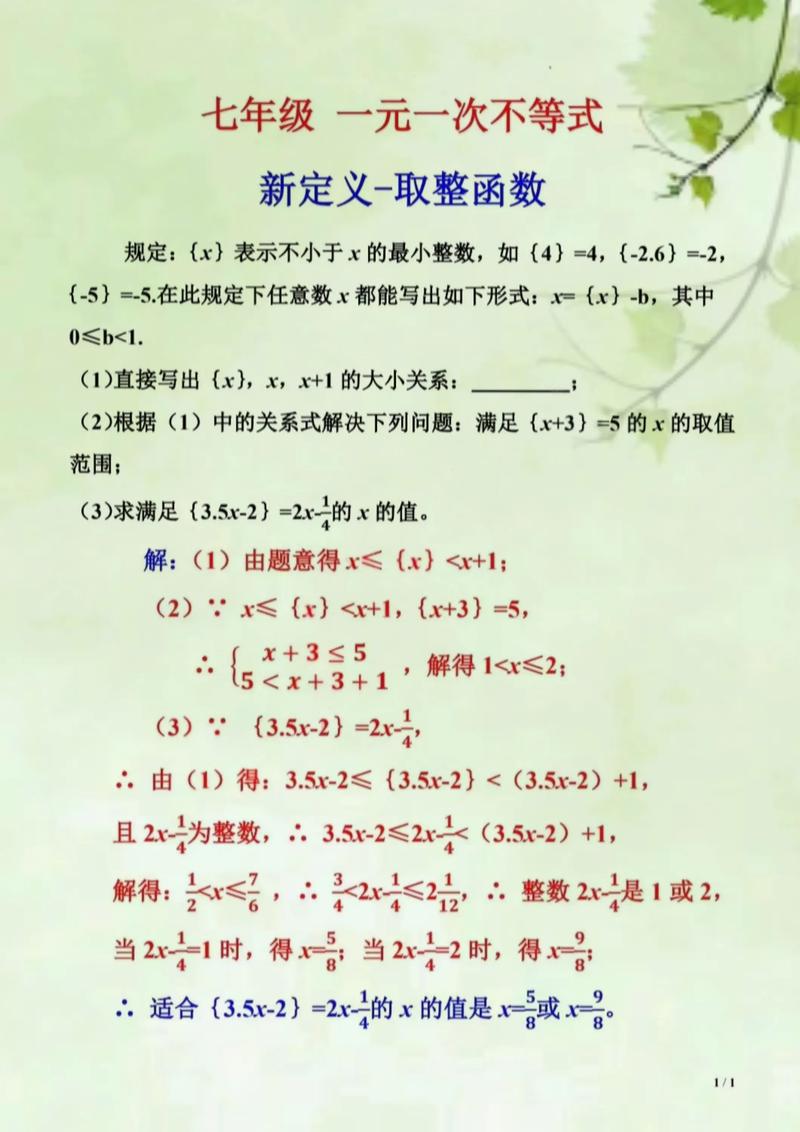

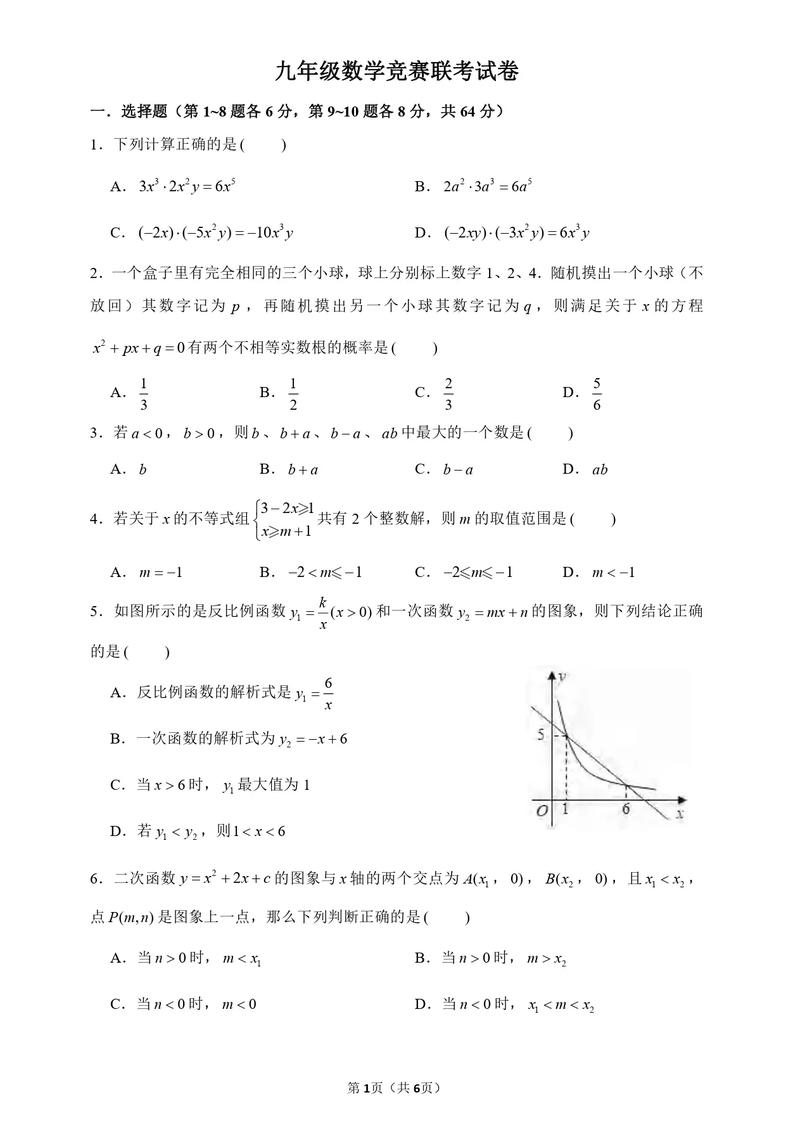

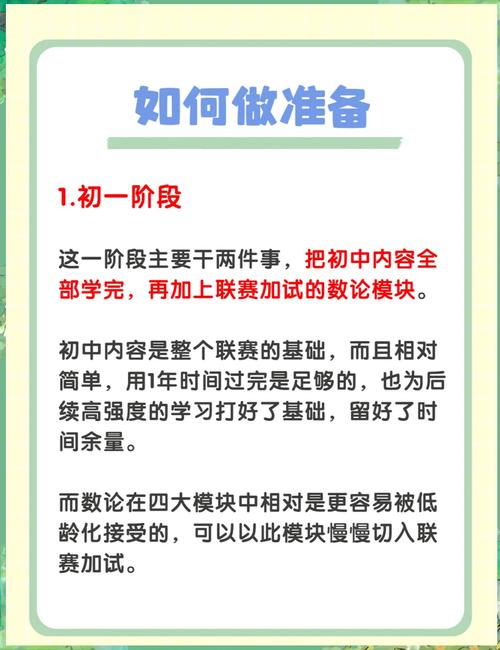

竞赛题目与日常考试侧重点不同,更强调思维灵活性和知识综合运用能力,高效备赛需分阶段进行:

基础巩固(赛前3-6个月):熟练掌握课内知识点,尤其是代数、几何、数论等模块,确保基础题零失误;

专题突破(赛前1-3个月):针对竞赛高频考点,如组合数学、函数迭代等,通过《奥数教程》《初中数学竞赛培优手册》等教材专项训练;

模拟实战(赛前1个月):限时完成历年真题,分析错题规律,调整答题节奏。

第三步:合理规划参赛策略

竞赛中常出现时间分配不当导致失分的情况,以120分钟完成15道题为例,建议:

- 前30分钟快速完成基础题(通常占40%分值);

- 中间50分钟主攻中等难度题,标注暂时无法解决的题目;

- 最后10分钟复查计算步骤,避免粗心错误。

若遇到陌生题型,优先采用逆向思维或特殊值代入法寻找突破口。

第四步:赛后复盘与能力转化

竞赛结束后,无论结果如何,需在一周内完成试卷分析:

1、整理错题,归类为“计算失误”“知识点漏洞”“解题方法欠缺”三类;

2、针对知识短板,结合教材重新推导公式定理;

3、将竞赛中锻炼的逻辑能力迁移到日常学习中,例如用数形结合思想解决函数应用题。

数学竞赛的本质是思维训练而非功利性竞争,作为教育从业者,观察到长期坚持备赛的学生,即便未获得奖项,在高中阶段的理科学习中也表现出更强的抗压能力和分析效率,建议以兴趣为导向,将备赛过程视为探索数学魅力的旅程,而非短期目标。(个人观点)

发表评论