月光洒满窗台,空气里飘着桂花香,又是一年中秋至,作为家长或老师,如何引导孩子将节日的温暖与数学思维结合?不妨从生活细节出发,让数学像月饼的甜香一样自然流淌。

场景一:分月饼的“公平法则”

全家人围坐分月饼时,正是渗透分数概念的好时机,一块月饼切成6块,爷爷拿2块,奶奶拿2块,孩子拿1块,剩下的留给邻居——此时可以提问:“我们拿走的月饼占总数多少?如果切成8块,每个人分到的比例会变化吗?”让孩子用画图或算式表达,理解整体与部分的关系。

场景二:灯笼里的几何密码

和孩子制作灯笼时,引导他们观察形状规律,传统六角宫灯为什么比方形灯笼更稳固?圆形灯笼旋转时对称轴如何变化?用竹条搭建框架的过程,实际是立体几何的实践课堂,测量边长、计算周长时,数学不再是课本上的符号,而是指尖的创造力。

场景三:月亮数据的浪漫解读

赏月时不妨聊聊科学数据:“月亮直径约3476公里,地球到月球的平均距离相当于绕地球赤道9.5圈。”让孩子用学校操场跑道长度作参照物,计算“如果每天走400米,需要多少天才能走到月球”,抽象的数字在具象化对比中变得鲜活。

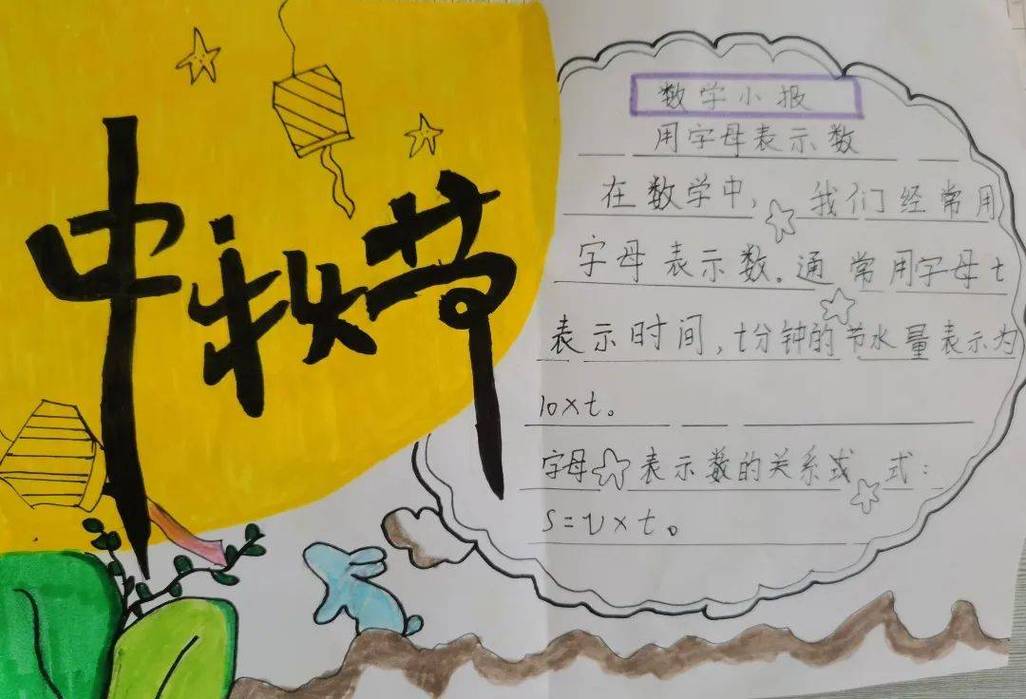

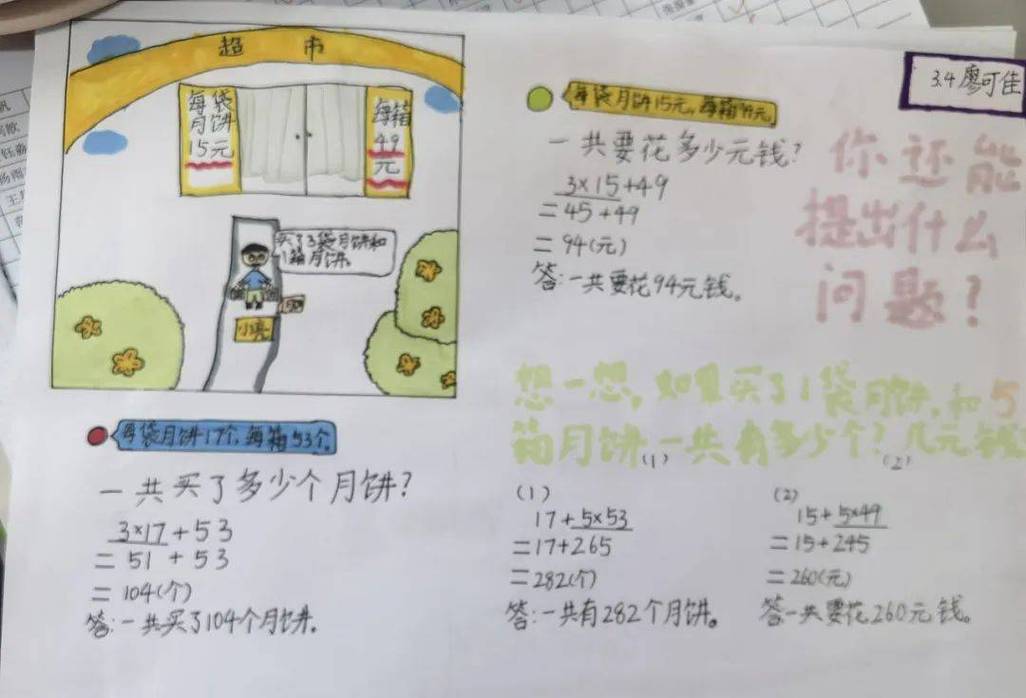

记录节日里的数学痕迹

准备专属“中秋数学手账”:记录不同口味月饼的销售比例,统计亲戚们最爱吃的馅料;测量不同时刻月亮的仰角,绘制变化曲线;甚至计算制作桂花蜜时的糖与花瓣配比,这些真实数据经过整理分析,能形成独特的数学观察报告。

数学从不局限于课堂练习册,当孩子发现分月饼藏着分数奥秘,赏月时能联想空间距离,做灯笼要考虑结构稳定性,他们会真切体会到:用数学思维理解世界,就像月光照亮黑夜,既理性清晰,又充满诗意温度。

发表评论