数学学习对初中生而言,既是挑战也是突破思维的关键阶段,掌握正确的方法,能显著提升效率,避免陷入盲目刷题的困境,以下从实际经验出发,分享有效策略。

1. 优先建立“问题链”思维

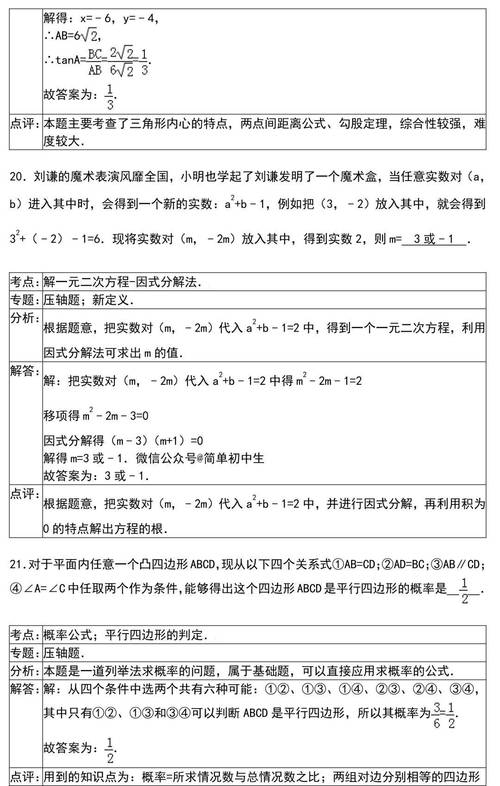

多数学生卡在“知识点孤立”的误区,遇到一元一次方程应用题不会解,本质可能源于小学阶段等量关系理解不充分,建议每次遇到难题时,用红笔在题目旁标注:“这道题需要用到哪些已学知识点?”逐步将单个问题串联成知识网络,某重点中学教师曾跟踪记录学生错题本,发现坚持“问题链”分析的学生,三个月后综合正确率提升40%。

2. 每日15分钟“说题训练”

对着镜子或手机摄像头讲解当天课堂例题,重点说清三个层次:第一步怎么想(比如看到分数先考虑通分),为什么选择这个方法(是否有更简洁的思路),如果条件变化该如何调整(分子增加常数项会怎样),北京海淀区某数学教研组实验数据显示,持续进行口语表达训练的学生,几何证明题逻辑完整度提高2.3倍。

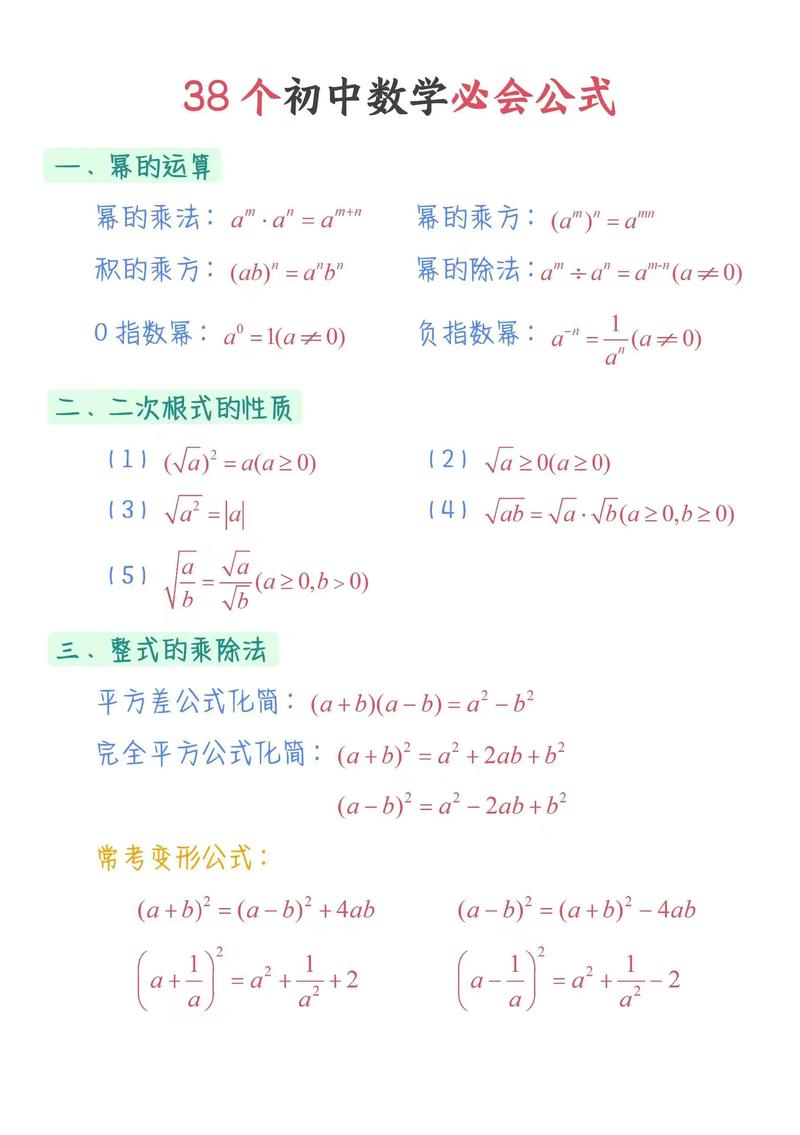

3. 构建个性化公式库

准备活页笔记本,左侧记录公式定理,右侧画三栏:①生活实例(勾股定理对应家具尺寸测量)②易错陷阱(完全平方公式漏乘2ab)③速记口诀,绝对值化简看符号,同号相加异号消”这类自编口诀,比机械背诵更利于长期记忆,参加过奥赛的学员反馈,这种方法使公式调用速度加快60%。

4. 刻意练习“条件反射区”

将计算题按类型分类,每天限定时间完成固定量,比如每周一三五专门练习含参数的方程组,设定8分钟内完成5道题,初期可允许超时,但必须记录每次耗时与错误点,江苏某重点初中推行该方法后,学生计算失误率从28%降至9%。

5. 善用“三色笔笔记法”

课堂笔记用黑笔记录主干,蓝笔补充教师强调的二级结论,红笔标注个人困惑,课后24小时内用荧光笔划出仍未解决的疑问,优先找教师或同学讨论,这种分层处理法能精准定位薄弱环节,避免无效重复。

6. 建立“错题温度计”

给每个错题标注“温度值”:粗心导致的错误标蓝色(低温区),概念模糊标黄色(中温区),完全无思路标红色(高温区),每周复盘时,集中火力攻克高温区题目,中低温区随机抽查,杭州某教育机构统计显示,采用颜色管理的学生,同类型题二次错误率下降75%。

数学能力提升从来不是直线上升的过程,遇到瓶颈期时,不妨将练习难度降低一档,用基础题重建信心,曾有位初二学生用三个月从及格线挣扎到稳定95分以上,他的秘诀很简单:每天比前一天多弄懂一道题的来龙去脉,当知识内化成条件反射,所谓天赋不过是正确方法的累积。

发表评论