许多家长发现孩子小学数学成绩长期徘徊在30分左右时,往往陷入焦虑却不知如何着手,作为拥有十年教辅经验的教育工作者,我建议采取系统性补习策略,帮助孩子逐步建立数学思维框架。

第一步:精准定位薄弱环节

将数学试卷拆解为计算题(35%)、基础应用题(30%)、图形认知(20%)、逻辑推理(15%)四个模块,用三次单元测试成绩制作雷达图,例如多数30分学生呈现"计算正确率<45%、单位换算错误率>60%、图形周长计算空白"等特征,切忌盲目刷题,要针对性填补知识漏洞。

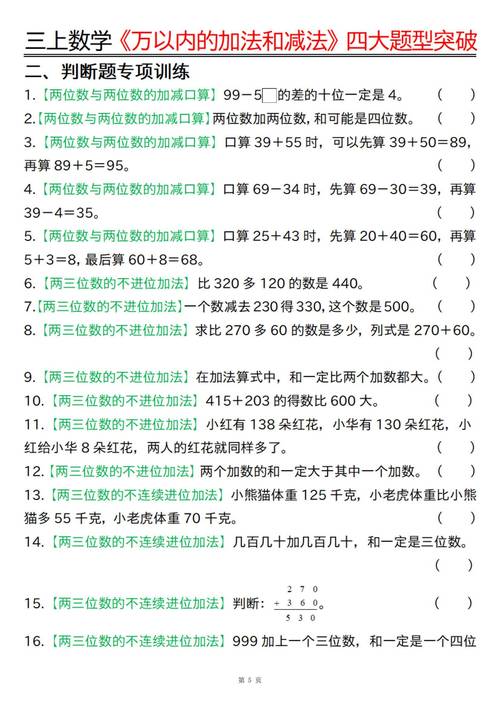

三阶递进训练法

1、生存线突破(1-2个月)

每日15分钟口算训练,从20以内加减法开始,使用定时器培养速度,同步补习计量单位换算,制作"1米=10分米=100厘米"的实物对照卡,用孩子手掌、课桌等熟悉物品建立直观认知。

2、基础框架搭建(3-4个月)

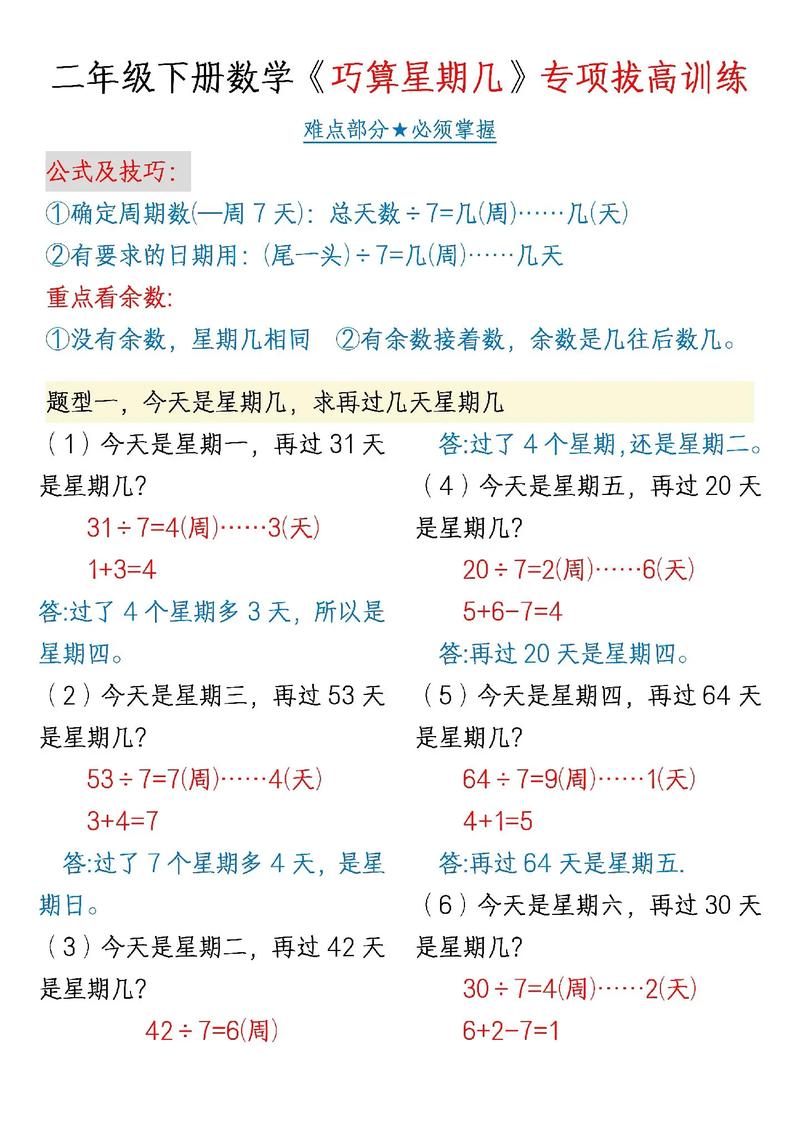

采用"概念具象化"教学法:用乐高积木理解分数概念,通过超市购物情景模拟小数计算,绘制思维导图梳理各类应用题解题步骤,每周完成2道完整应用题的读题-画图-列式全流程训练。

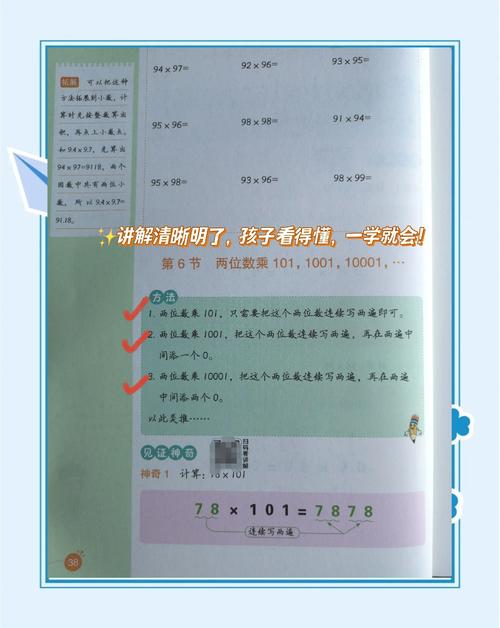

3、思维升级训练(持续进行)

引入新加坡数学建模法,用色块图解鸡兔同笼问题,通过七巧板拼接理解平面几何,开始接触奥数基础题,例如巧妙填数游戏,培养逆向思维能力。

关键教具配置

- 磁性分数盘(理解1/2>1/3的直观教具)

- 可擦写坐标网格本(训练图形平移翻转)

- 错题打印机(即时生成典型错题便签)

建议建立"进步存折",每掌握一个知识点存入虚拟金币,兑换合理奖励。

家长实操要点

1、错题处理:用绿色笔在错题旁标注错因关键词(如"进位遗漏"),建立专属错题视频库

2、试卷分析:用荧光笔标记读题时圈画的关键信息点,培养审题习惯

3、心理建设:设置"努力积分墙",着重肯定思考过程而非单纯结果

某四年级学生案例:经过5个月系统训练,数学成绩从32分提升至78分,转折点出现在第三个月,当孩子能独立用线段图解出两道相遇问题时,学习自信显著增强,这个过程需要保持连续性,建议每周固定3次、每次40分钟的专项训练,避免三天打鱼两天晒网。

教育是唤醒潜能的艺术,当孩子能指着钟表说出"现在的时间角是120度"时,这种源自生活的数学感知,远比试卷上的数字更有价值,坚持科学引导,每个孩子都能找到打开数学之门的钥匙。

发表评论