数学史是理解数学本质的重要窗口,对于小学生而言,如何将复杂的历史转化为易懂的内容,既能激发兴趣,又能培养数学思维,需要结合儿童认知特点进行设计,以下是几点实用建议。

**数学史在小学教育中的价值

新课标明确提到,数学文化应融入课堂,帮助学生形成科学态度与探索精神,通过介绍阿拉伯数字的起源,学生能明白“0”并非天生存在,而是经历了古印度、阿拉伯学者的漫长探索,这类知识不仅打破“数学即公式”的刻板印象,还能引导孩子思考:数学规则是如何被人类一步步创造的?

**选择适合儿童的历史素材

小学生注意力集中时间短,需挑选情节生动、贴近生活的案例。

加减法的演变:从结绳记事到算筹,再到现代符号,用实物演示古人如何解决实际问题;

圆周率的故事:以祖冲之的“割圆术”为例,用纸张剪裁模拟多边形逼近圆的过程,直观感受古人智慧;

数学游戏起源:七巧板、九连环等传统玩具,可结合几何对称或逻辑推理讲解。

避免堆砌年代与人物,重点突出“问题—解决方法—影响”的脉络,莱布尼茨发明二进制的灵感来自中国《易经》,可引申到计算机原理,让孩子看到学科间的联系。

**用互动方法激活历史课堂

单向讲解容易枯燥,建议设计体验环节:

1、角色扮演:分组扮演古埃及商人,用象形数字记录粮食交易,对比现代算术的效率差异;

2、实验还原:用沙盘、树枝还原古巴比伦的“楔形数字”,讨论其优缺点;

3、跨学科创作:将数学家故事改编成绘本,或为九章算术设计插画,融合语文与美术能力。

某小学教师曾让学生用算盘计算“鸡兔同笼”问题,再对比方程解法,学生发现:古人方法虽慢,却蕴含巧妙的假设思想,这类对比能深化逻辑理解。

**将数学史融入日常教学

无需单独开设课程,可在现有知识点中穿插历史背景。

- 讲乘法时,介绍中国古代“铺地锦”计算法,用格子乘法挑战竖式计算;

- 学分数前,播放古埃及“单位分数”视频,让学生尝试用1/2+1/3表示5/6;

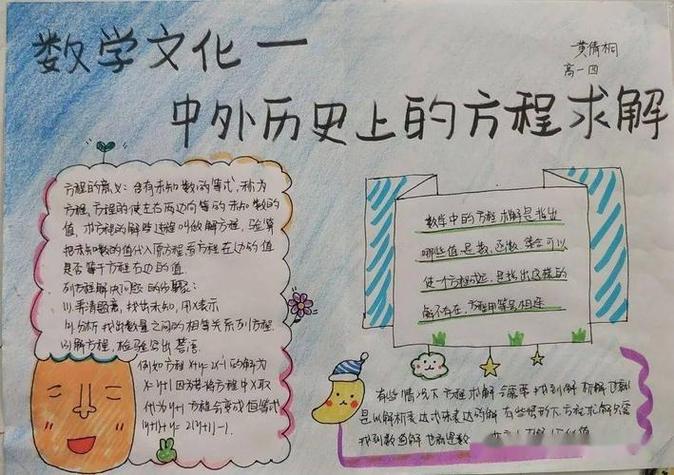

- 单元结束时,布置“数学时间轴”手抄报,梳理关键发现与人物。

某实验校的“数学走廊”贴满历史图片,课间学生常驻足讨论,无形中建立知识网络。

数学教育不仅是公式与答案,更是一种文化传承,通过历史脉络的梳理,孩子能站在巨人的肩膀上,看见数学的温暖与创造力,教师不妨从一两个小故事入手,让课堂多一份探索的乐趣,少一份机械的训练。

要指导学生写有关数学的作文,首先要激发他们对数字背后历史的兴趣,引导他们搜集资料、理解数学概念的历史演变过程并尝试用文字记录下来;鼓励他们结合历史事件或人物故事来阐述数学知识的重要性与实际应用价值等思路展开写作会更生动具体哦!