初中阶段是孩子数学能力形成的关键期,家长的有效辅导能直接影响孩子对学科的兴趣与信心,许多家长反映辅导时容易陷入“讲题—做题—批改”的机械循环,孩子成绩提升缓慢,甚至产生抵触情绪,掌握科学的辅导策略,才能帮助孩子在逻辑思维与学习方法上实现突破。

一、从“解题工具”转向“思维构建”

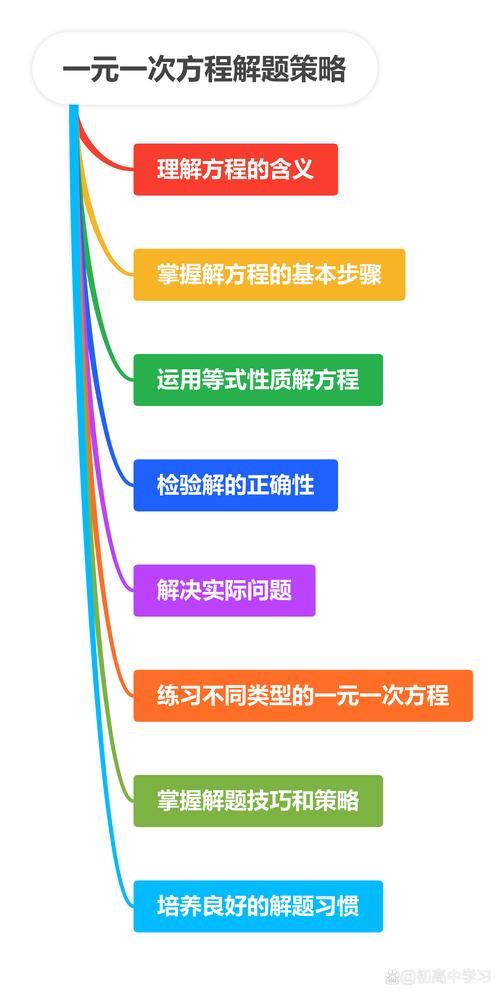

初中数学开始涉及函数、几何证明等抽象概念,单纯背诵公式难以应对复杂题型,家长需引导孩子理解数学逻辑的连贯性,辅导“一元二次方程”时,可结合物理中的抛物线运动案例,让孩子看到数学与现实问题的关联。

关键技巧:

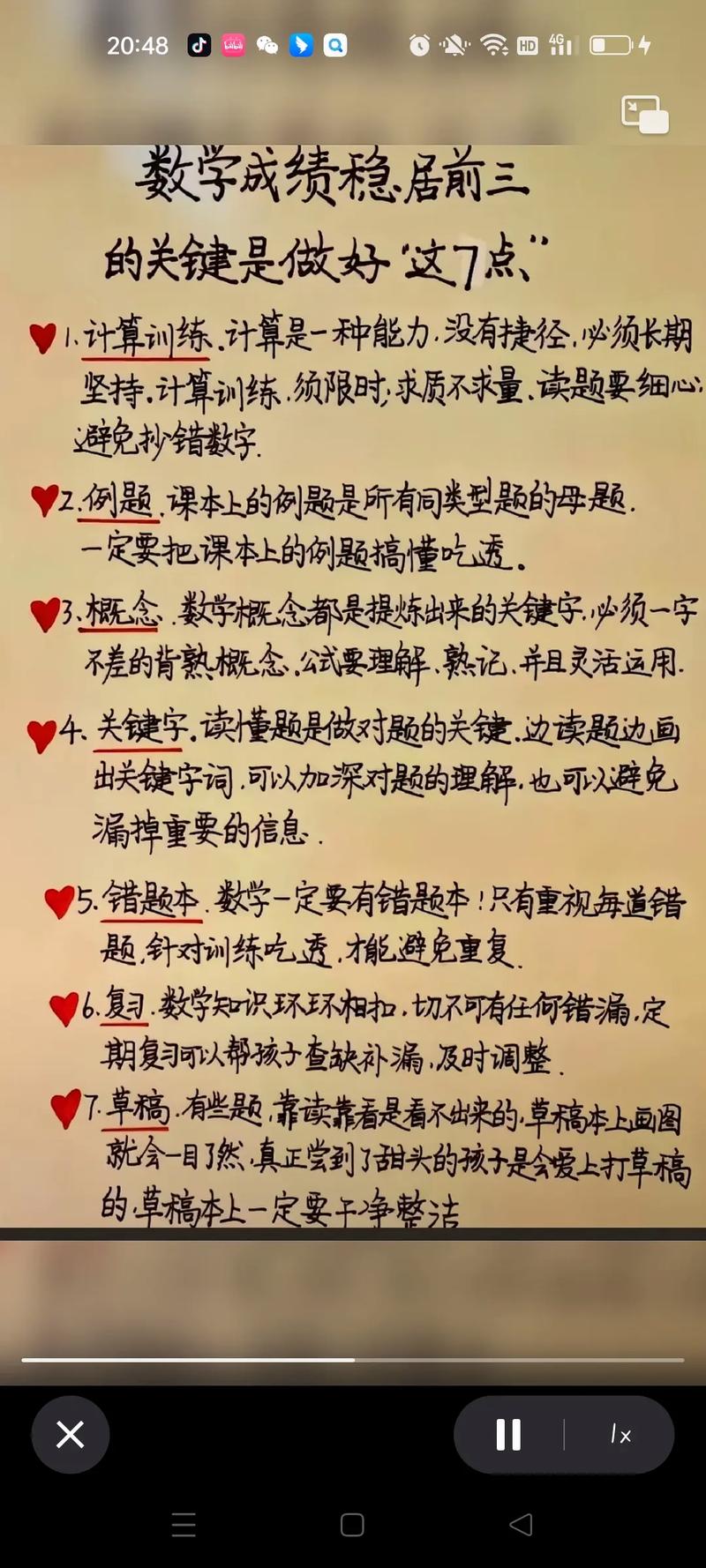

1、提问代替讲解:孩子卡壳时,先问“你觉得哪个条件还没用上?”而非直接告知步骤

2、可视化工具:用数轴、几何画板软件动态演示函数图像变化

3、逆向推导训练:从答案反推解题过程,培养多角度思考能力

某重点中学教师曾跟踪记录两组学生:A组每天额外进行20分钟思维导图训练,三个月后综合题正确率比单纯刷题的B组高出37%。

二、精准识别“卡点”,避免无效努力

85%的数学薄弱问题集中在三类错误:

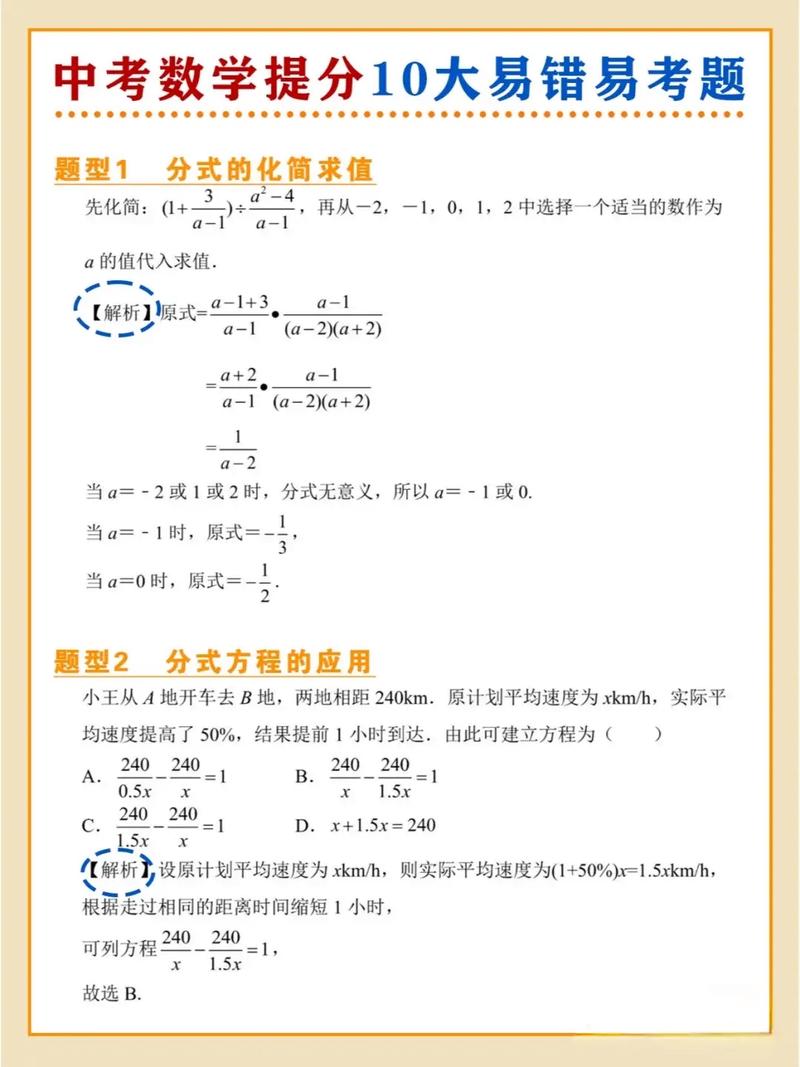

概念混淆(如分式方程与整式方程的解法差异)

步骤跳级(几何证明缺少关键推导环节)

符号陷阱(负号、绝对值处理失误)

实战方法:

1、建立错题优先级制度:用红黄绿三色标签标注错题难度,每周集中攻克红色标签题

2、录音复盘法:让孩子口述解题过程并录音,回放时家长同步记录逻辑断点

3、限时破局训练:设定10分钟思考时限,超时后提供关键词提示而非答案

**三、情绪管理与目标拆解

初中生普遍存在“数学焦虑”,家长需警惕三种行为:

- 用“这么简单都不会”否定孩子思考过程

- 强行要求使用特定解题方法

- 一次性布置超过能力范围的练习题

有效策略:

1、设立分段目标:将单元测试目标拆解为“基础概念→中等题型→压轴题”三个阶段

2、正向反馈机制:记录每日“思维亮点”(如首次独立完成几何辅助线设计)

3、创设应用场景:超市购物时让孩子计算折扣方案,增强数学价值感

北京某重点初中实验表明,采用“目标拆解+正向反馈”模式的学生,两个月内学习投入度提升4.2倍。

**四、资源整合与工具使用

教材深挖:人教版数学教材每章末的“数学活动”栏目包含思维拓展素材

智能工具:

Desmos图形计算器(动态验证函数性质)

Algodoo物理引擎(模拟斜面运动助力函数理解)

纪录片资源:《数学大谜思》等影片激发学科兴趣

数学教育的本质是思维体操,家长的角色不是“替代老师”,而是搭建脚手架,让孩子在探索中建立解决问题的底层能力,当孩子开始主动追问“为什么公式能成立”,便是思维质变的信号,耐心等待这个过程,比短期内提升十分更有意义。

发表评论