✦从基础入手,培养运算习惯

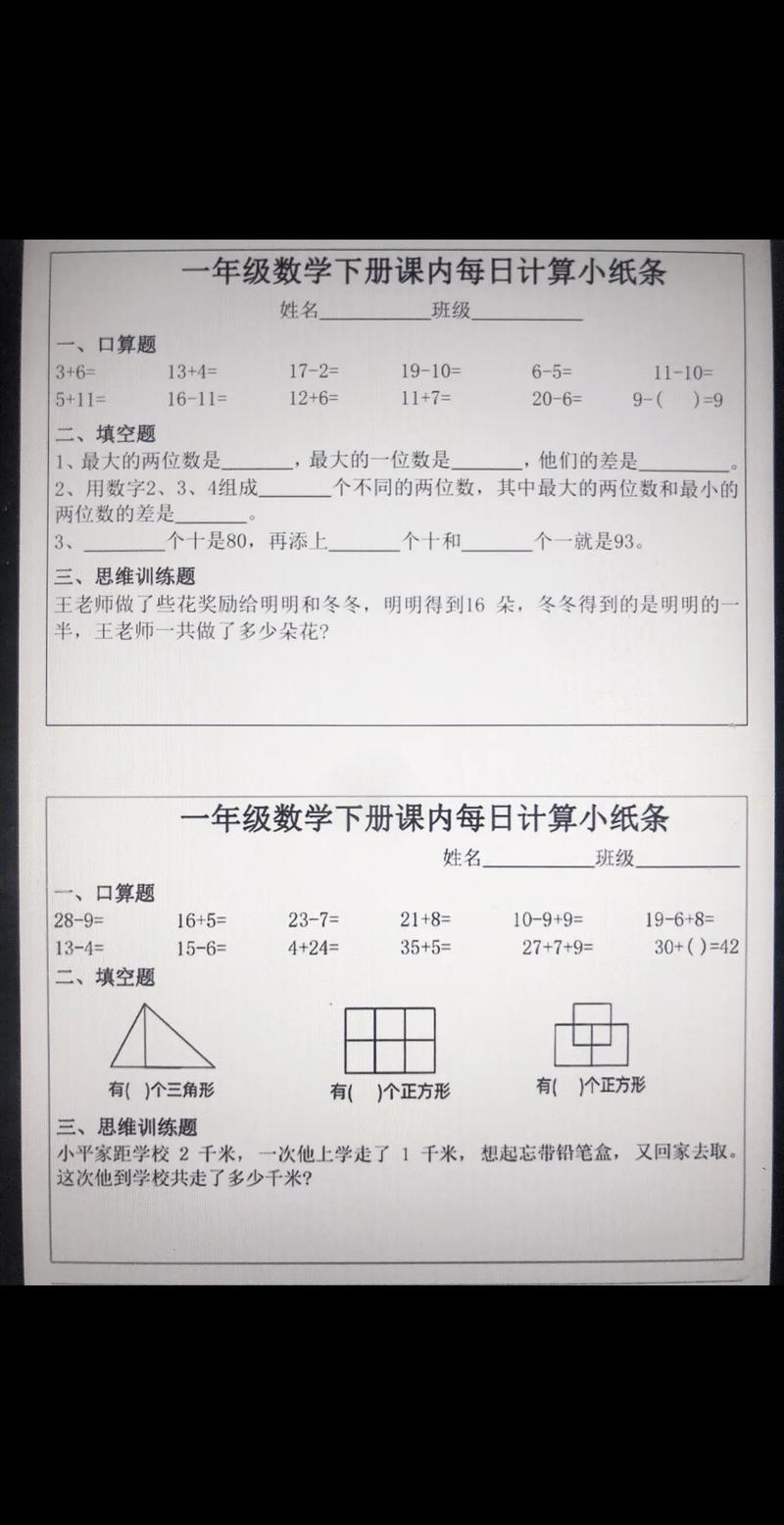

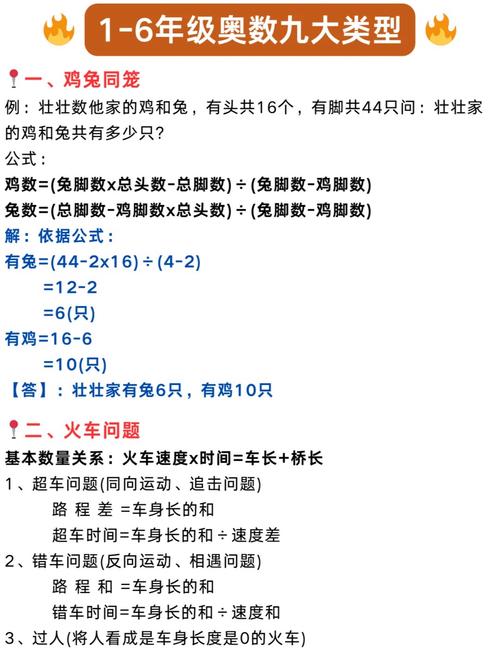

小学阶段的数学题大多围绕四则运算、图形认知、简单应用题展开,家长或老师可先帮助孩子巩固加减乘除的基本规则,例如通过“每日口算练习”强化计算速度与准确率,计算“15×4”时,可拆分为“10×4+5×4=40+20=60”,让孩子理解运算逻辑,而非死记硬背。

✦理解题意比“算出答案”更重要

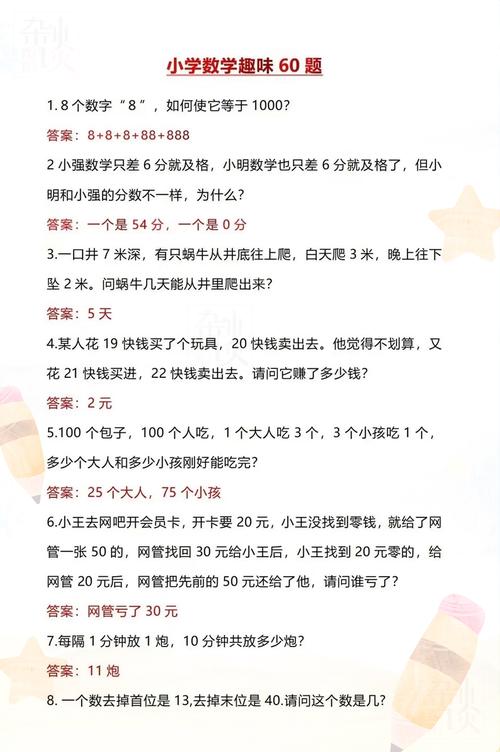

许多孩子数学题出错,并非不会计算,而是未读懂题目。“小明有8个苹果,吃掉3个后,妈妈又买了5个,现在有几个?”需引导孩子分步骤标记关键信息:第一步“8-3=5”,第二步“5+5=10”,通过画线段图或实物模拟,将抽象问题具象化,帮助孩子建立逻辑链条。

✦巧用验算习惯,减少粗心错误

小学阶段常出现“抄错数字”“符号看反”等问题,建议培养“反向验算”习惯,计算“27+45”后,用“72-45”验证结果是否为27,完成题目后留出2分钟检查时间,重点核对单位、符号是否遗漏。

✦生活场景结合,提升数学兴趣

将数学题融入日常生活,例如购物时让孩子计算总价、分发零食时练习平均分配,通过游戏化学习(如扑克牌加减法、数独游戏)激发兴趣,研究表明,孩子对熟悉场景的问题解决效率更高,且更愿意主动思考。

✦避免过度刷题,关注思维过程

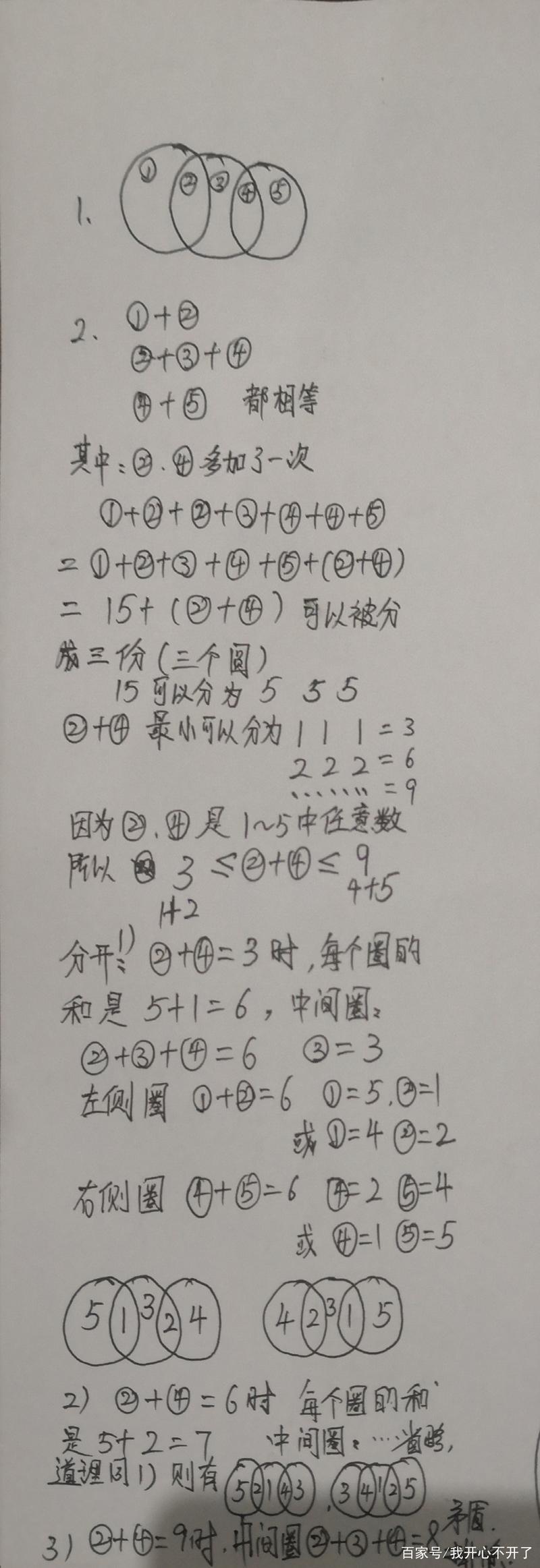

部分家长急于求成,要求孩子每天完成大量练习题,反而导致抵触情绪,正确的做法是:针对薄弱环节精选题目,例如孩子分不清“周长”与“面积”,可用实物模型(如围绳子、铺方格纸)对比讲解,完成后鼓励孩子讲解思路,及时纠正理解偏差。

个人观点

数学不是“算得快”的竞赛,而是思维能力的锻炼,小学阶段的核心目标应是培养孩子分析问题、拆解步骤的信心,遇到难题时,少一句“这么简单都不会”,多一句“我们试试别的方法”——耐心与鼓励,才是解开数学困惑的真正钥匙。

发表评论