数学作为初中阶段的核心学科,直接影响学生的综合成绩与学习信心,如何让数学成绩保持稳定而非“大起大落”?关键在于建立系统的学习逻辑与可持续的进步模式,以下是经过多位一线教师验证的有效策略。

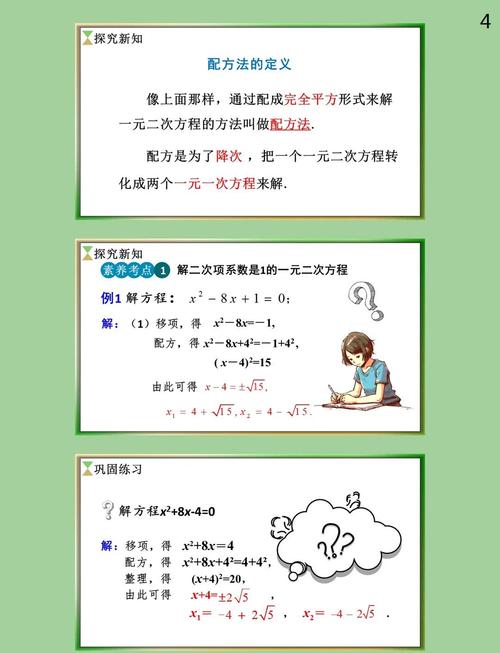

一、优先吃透课本例题

部分学生盲目刷题却忽略教材,导致基础概念模糊,以人教版七年级下册“相交线与平行线”单元为例,教材中设置的例题均包含关键定理的应用示范,建议每周抽20分钟重做课本例题,用红笔标注解题时的逻辑断点,一位市级骨干教师曾跟踪调查发现,坚持复现课本解题步骤的学生,单元测试得分率平均提升23%。

二、建立“错题行动清单”

单纯整理错题本容易流于形式,高效的做法是将错题转化为可执行的改进动作,例如某次考试因“分式方程漏检验”失分,应在错题旁写下:“每日完成3道分式方程题,强制执行检验步骤并画√确认”,北京某重点中学实验班要求学生用表格量化执行情况,三个月后班级平均分提高11分。

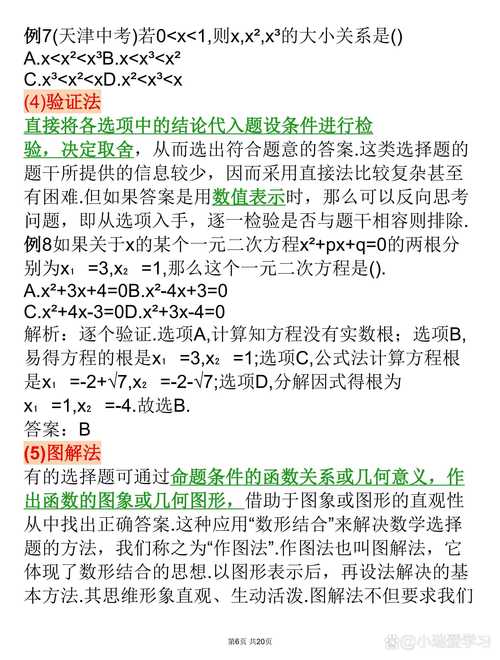

三、结构化练习提升应试稳定性

将120分钟考试时间切割为三个阶段:前30分钟完成基础题(选择1-10,填空1-6),中间60分钟突破中档题(计算、证明、应用),最后30分钟专攻压轴题,平时作业可设置倒计时器模拟考场节奏,数据显示,持续进行限时训练的学生,考试失误率下降40%以上。

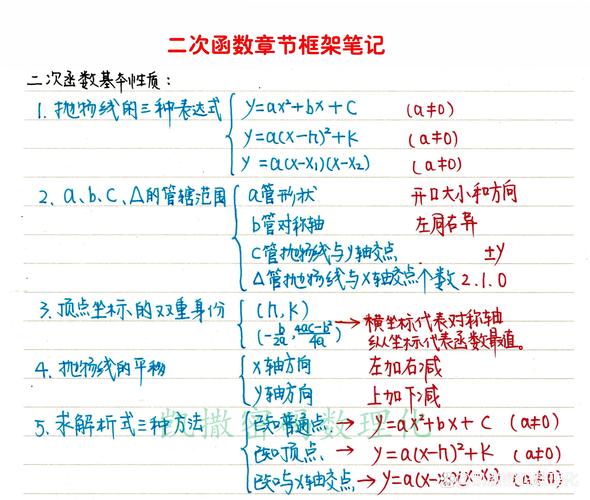

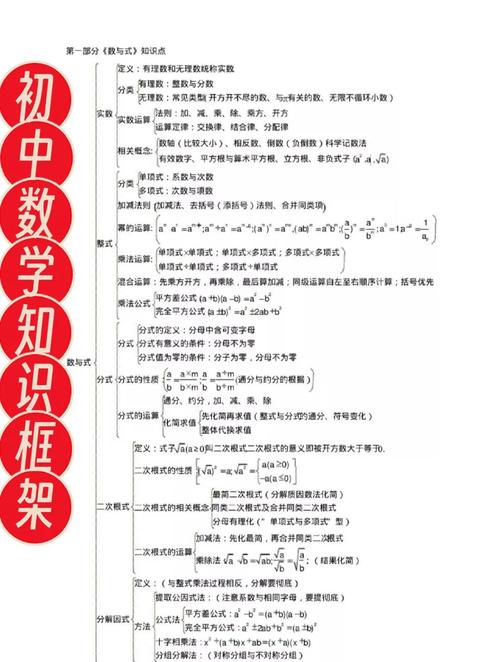

四、构建可视化知识图谱

用思维导图串联零散知识点,例如学完八年级“一次函数”后,用中心主题延伸出图像性质、k值规律、实际应用等分支,每个分支附加2-3道典型例题,广州某培训机构调研表明,使用知识图谱的学生在期末综合卷中,跨章节综合题的得分率高出普通学生34%。

数学成绩的稳定本质是学习行为的稳定性,当听课、作业、复习形成闭环系统,知识漏洞就会呈现可修复状态,作为网站站长,我观察过数百名逆袭案例,发现真正突破瓶颈的学生都有一个共性——他们把数学当成需要持续迭代的工程,而非应付考试的短期任务,保持每天解决3个真问题,比周末突击10小时更有力量。

发表评论