如何让数学课堂成为小学生的兴趣乐园

数学常被贴上“枯燥”“难懂”的标签,但事实上,它可以是充满乐趣的探索之旅,要让小学生真正爱上数学,关键在于打破传统教学模式,用他们能理解的方式点燃好奇心,以下是几个实践性强的方法,帮助孩子从被动学习转向主动参与。

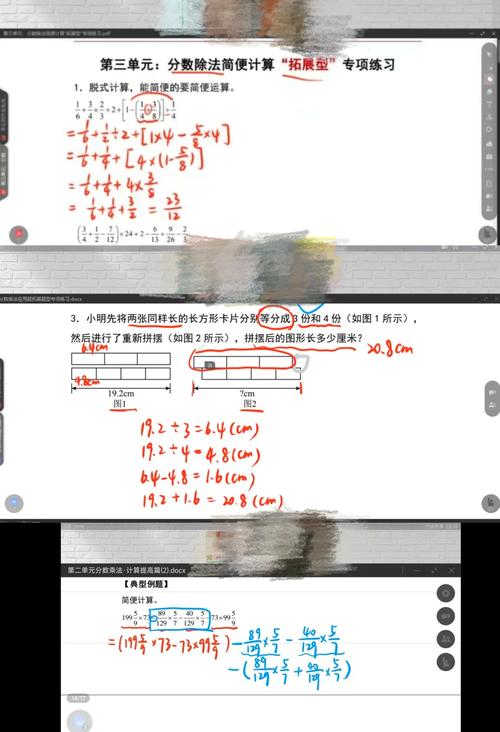

**1. 将抽象概念“可视化”

小学生对具象事物的理解能力远高于抽象符号,用积木演示加减法,用切分披萨讲解分数,或者用动画解释几何图形变换,当孩子能亲手触摸、亲眼看到数学原理时,他们会自然产生“原来是这样”的惊喜感,用七巧板拼图学习面积计算,既能锻炼动手能力,又能直观理解公式背后的逻辑。

**2. 用游戏激活学习动力

游戏是孩子的天性,将数学知识融入闯关、竞赛或角色扮演中,能大幅提升参与度,比如设计“数学寻宝”:在教室藏匿带有算式的纸条,解题正确才能解锁下一个线索;或者用“24点”卡牌游戏训练速算能力,研究表明,游戏化学习能刺激多巴胺分泌,让孩子在愉悦感中巩固知识。

3. 连接生活场景,解决真实问题

数学的价值在于它能解释世界,引导孩子用数学思维解决日常问题:购物时计算折扣、规划零花钱储蓄计划、测量房间面积设计家具布局,让孩子记录一周家庭用电量,制作统计图表并分析节能方法,这种实践不仅能提升逻辑能力,还会让他们意识到:“数学真的有用!”

4. 鼓励试错,弱化“标准答案”压力

许多孩子害怕数学是因为担心出错,教师和家长需要传递一个理念:错误是探索的必经之路,解题时允许孩子用多种方法尝试,即使答案错误,也可以肯定其思考过程,课堂上可以开展“错误分析会”,让孩子互相讲解易错题,从同伴的角度发现盲点,这种包容的环境能有效缓解焦虑,培养成长型思维。

**5. 用故事和科技增强代入感

数学史中充满有趣的典故:阿拉伯数字的起源、圆周率π的千年探索、数学家高斯的天才童年……将这些故事穿插在课堂中,能让孩子感受到数学的人文魅力,合理运用数学类APP或编程工具(如Scratch),让孩子通过设计动画、小游戏来应用知识,既能提升创造力,也能适应数字化学习趋势。

个人观点:数学教育的核心不是“教会公式”,而是培养孩子提问的勇气和探索的热情,当课堂从“被动听讲”转为“主动体验”,当错误从“扣分项”变成“垫脚石”,数学自然会成为孩子眼中的宝藏地图——每一步都可能发现新的惊喜。

发表评论