数学能力的培养需要科学方法与耐心引导,尤其初中阶段是思维转型的关键期,家长若能掌握正确策略,既能提升孩子的学科成绩,也能帮助其建立受益终身的逻辑能力,以下方法经多年教学实践验证,供家长参考。

▍基础巩固:从“听懂”到“会用”的跨越

部分学生课堂听讲时感觉理解,独立解题却无从下手,根源在于知识吸收停留在表面,建议家长每日抽15分钟,请孩子复述当天课堂核心概念,用生活案例重新解释公式定理,例如学习“勾股定理”时,可带孩子在客厅测量对角线长度,对比计算结果,每周整理错题时,需标注具体错误类型:计算失误、概念混淆或思路偏差,针对弱点设计专项训练。

▍实践联结:让抽象数学“落地”

超市购物时,引导孩子比较不同包装商品的单价;旅行前共同规划路线,计算时间与油耗;烘焙时调整原料比例,理解分数与百分数的转换,真实场景的应用能打破“数学无用”的认知误区,某家长曾让孩子设计家庭影院布线方案,通过计算电线长度、投影面积等数据,使其自然掌握立体几何与代数运算。

▍思维进阶:突破固定解题模式

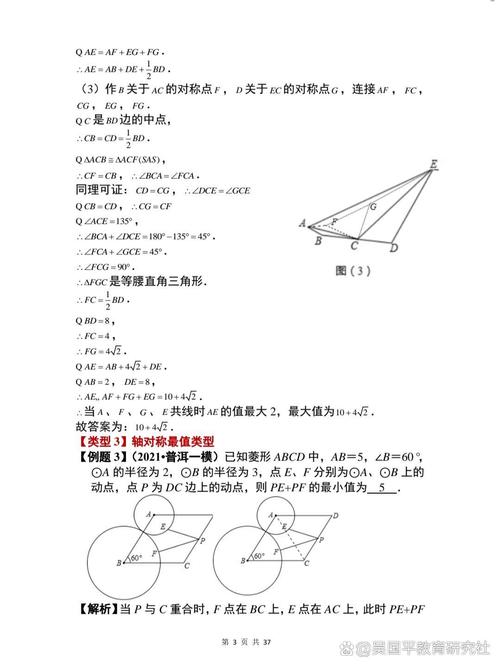

遇到难题时,鼓励孩子用三种不同方法尝试解答,例如解方程时交替使用配方法、因式分解与图像法,比较效率差异,定期玩数学推理游戏,如用扑克牌设计概率实验,用魔方锻炼空间想象力,重点培养三大能力:

1、从复杂题干中提取关键信息

2、将未知问题转化为已知模型

3、用不同维度验证答案合理性

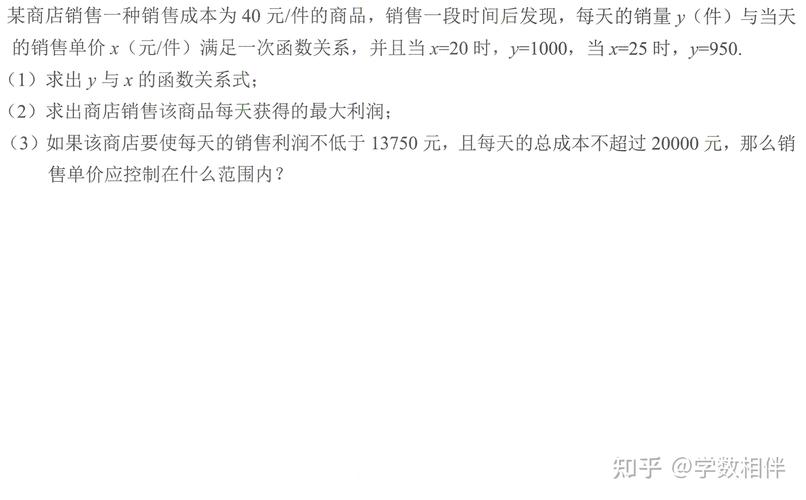

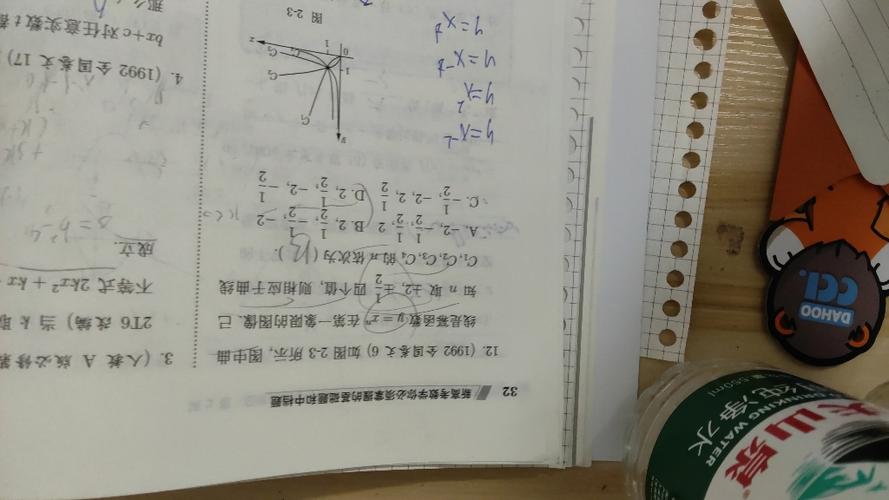

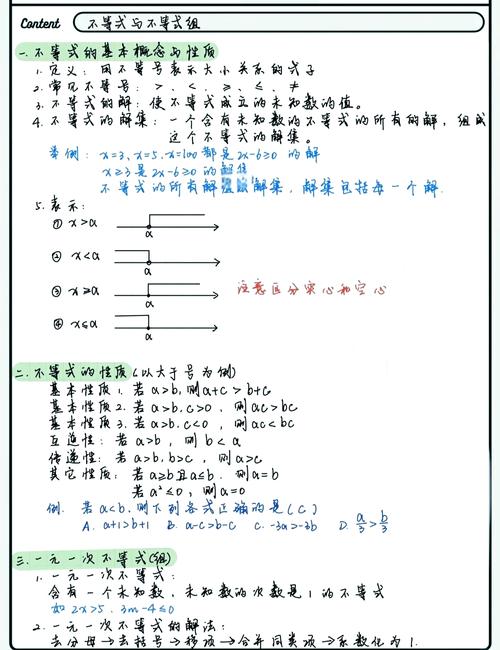

▍家校协同:精准对接教学节奏

定期查看作业批改痕迹,关注教师标注的思维亮点与改进建议,若发现某单元测试频繁出错,及时与教师沟通获取专项习题资源,部分学校提供思维导图绘制指导,家长可配合督促孩子每周整理知识网络图,例如将“一次函数”与“不等式”的关系用可视化图表呈现。

▍心理建设:跨越“畏难情绪”门槛

当孩子卡在难题超过20分钟时,可实施“三步引导法”:

1、共情肯定:“这道题确实有挑战性,刚才这两个步骤处理得很规范”

2、线索提示:“要不要试试把图形旋转30度观察?”

3、阶梯拆解:“我们先完成前两问,第三问明天再战如何?”

建立“进步档案”,记录首次独立解出几何证明题、单元测试准确率提升等具体成就,用事实数据对抗自我否定。

笔者接触过数百个案例,发现数学优势的形成从不依赖天赋,而在于持续构建“发现问题-分析归因-解决验证”的思维闭环,当孩子拿着70分的试卷回家,比起质问丢分原因,不如说:“我们一起看看这30分的进步空间在哪里”——这或许才是教育最美的打开方式。

发表评论