数学学习过程中,失误不可避免。 如何将错误转化为进步的动力?一份清晰的失误分析报告,能帮助学生精准定位问题、优化学习方法,以下是撰写初中数学失误分析的实用方法。

**第一步:明确错误类型

常见的数学失误分为三类:

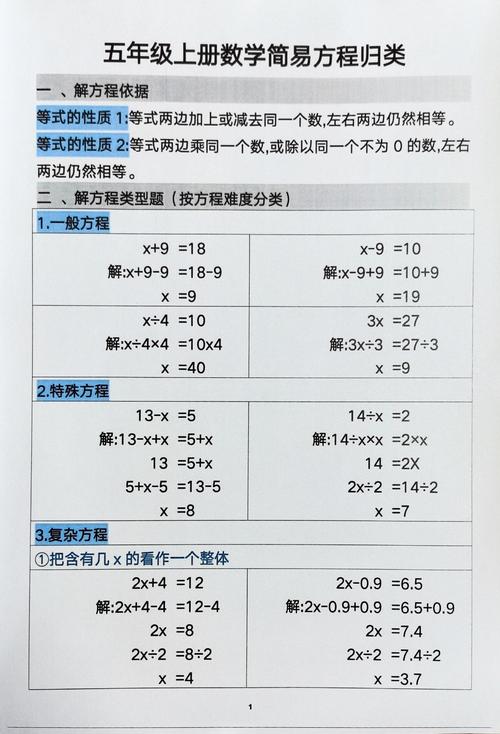

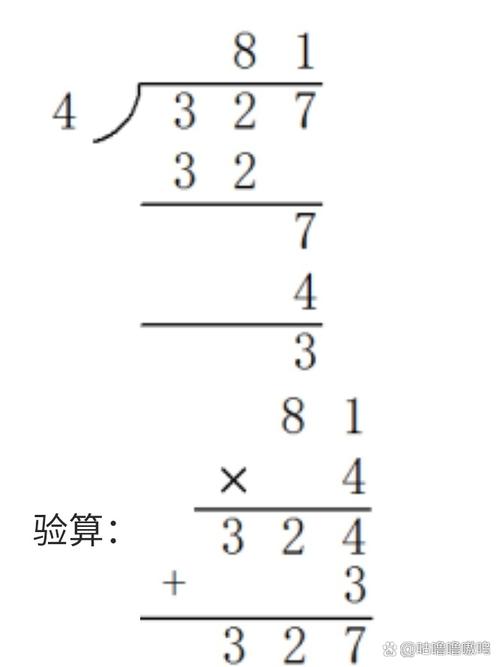

1、计算错误:如符号写反、公式代入错误、分式约分错误。

2、审题错误:忽略题目隐藏条件、误解题意或漏看单位要求。

3、思路错误:解题方向偏差,或知识点混淆导致步骤混乱。

举例:若一道几何题因“未标注辅助线导致推导错误”,需归类为“思路错误”。

**第二步:逐层拆解错误原因

不要仅停留在“粗心”的结论上,需具体分析:

表层原因:计算时跳步导致符号错误”。

深层原因:是否因公式记忆模糊?或是平时练习习惯性省略步骤?

关联知识点:错误是否暴露某章节掌握不牢?比如分式运算错题可能关联“因式分解”基础薄弱。

记录模板:

> 错题:解方程3(x+2)=5x-1 时,得x=4(正确答案为x=3.5)。

> 错误原因:去括号时未将3与括号内两项分别相乘,直接写成3x+2=5x-1。

> 关联知识:整式乘法规则不熟练。

**第三步:制定针对性改进策略

根据错误类型设计解决方案:

1、计算错误:每天限时完成10道纯计算题,强制规范步骤书写。

2、审题错误:用荧光笔圈画题目关键词,养成“读两遍再动笔”的习惯。

3、思路错误:针对薄弱章节,整理同类题型的标准解题流程。

案例:若频繁在“二次函数图像题”出错,可归纳三类常考图像变换题型,对比练习开口方向、顶点坐标的判断方法。

**第四步:建立动态错题档案

错题本不是“抄写工具”,而是“分析工具”:

分类标签:按错误类型(如计算/审题/思路)、知识点(如代数/几何)双维度标记。

迭代记录:同一知识点多次出错时,用不同颜色笔标注重复次数,提醒优先强化。

对比进步:每月统计失误率变化,审题错误从40%降至15%”。

**第五步:从“纠错”到“防错”

完成分析后,主动设置“防错机制”:

计算检查清单:列出口算易错点(如负号、分数化简),每次做题后逐项核对。

审题口诀:如“单位条件画圈圈,隐藏关系标旁边”。

思维导图:针对易混淆概念(如“平方根”与“算术平方根”),用图表对比定义与区别。

个人观点:失误分析的核心价值,在于将模糊的“下次注意”转化为具体的行动指令,与其追求“不再犯错”,不如通过系统记录与反馈,让错误率成为衡量进步的标尺,坚持三个月,你会惊讶于自己的蜕变。

发表评论