高中数学教学过程中,教师会根据知识特点和学生需求设计多种课型,了解这些课型的核心结构与目标,有助于学生更高效地参与课堂学习,家长也能更清晰地把握孩子的学习进度。

1. 新授课

作为知识传递的基础环节,教师通过引入概念、推导公式、解析定理,系统讲解教材内容,这类课堂强调逻辑连贯性,例如函数定义域的求解方法、立体几何公理的应用场景,通常会配合板书演示与例题分析。

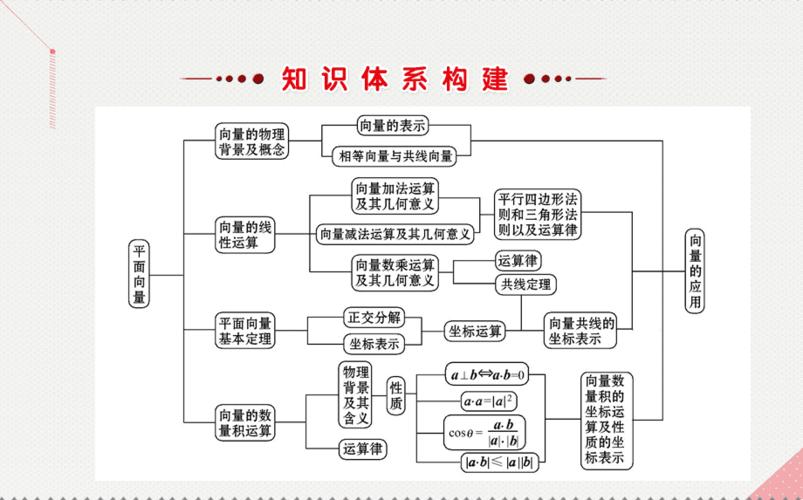

2. 复习课

单元或期中期末阶段,教师会整合零散知识点,构建知识网络,典型操作包括绘制思维导图、对比易混淆概念(如排列组合基本原理)、归纳解题通法,建议学生提前整理错题本,课堂中着重解决个性化疑问。

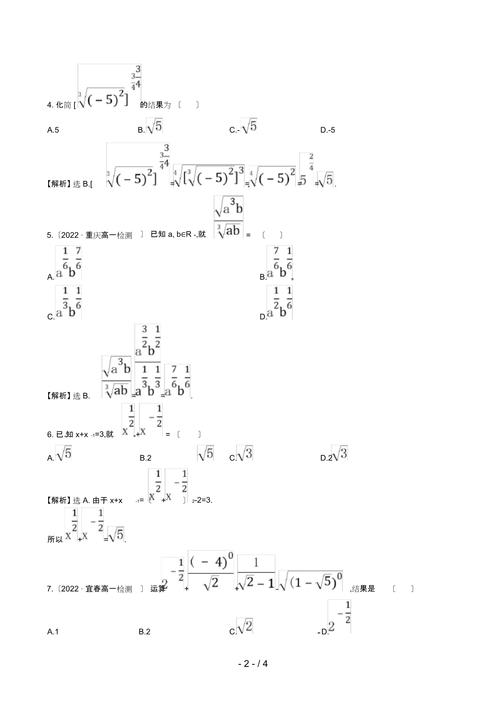

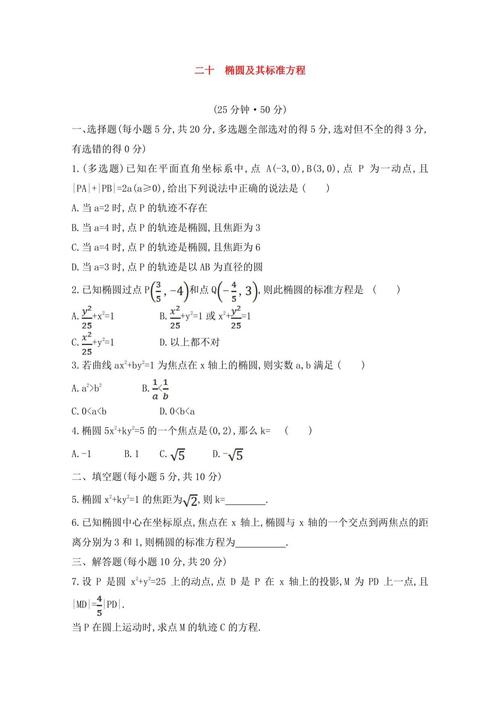

3. 习题训练课

通过阶梯式题目组强化应用能力,教师会设计基础题、变式题、拓展题三层训练体系,例如解析几何模块,可能从标准椭圆方程计算逐步过渡到含参数的轨迹问题,重点关注解题规范与一题多解的训练。

4. 试卷讲评课

针对阶段测试或模拟考,采用数据统计定位高频错误点,教师会展示典型错误案例,解剖思维盲区,比如概率题中的独立事件误判、导数题端点值漏检等问题,建议学生用红笔在试卷标注思维突破点。

5. 探究实践课

随着新课标推进,此类课程比例逐步增加,借助几何画板验证圆锥曲线性质、通过统计软件分析生活数据、设计数学模型解决实际问题(如最优路径规划),着重培养数学建模与跨学科应用能力。

6. 专题突破课

聚焦高考重难点,例如函数零点存在性证明、空间向量破解立体几何、数列放缩技巧等,教师会梳理近五年考点变化趋势,提炼核心解题策略,通常需要配合专项训练册进行强化。

7. 互动讨论课

翻转课堂模式下,学生就预习时产生的疑问展开小组辩论,常见议题包括解析几何不同解法的优劣比较、数学归纳法适用范围的界定等,这种模式能有效提升批判性思维,但需要提前做好知识储备。

从一线教学观察发现,真正提升数学成绩的关键在于把握每种课型的核心价值,新授课要做透概念理解,习题课要追求解题质量而非数量,讲评课需重点修补思维漏洞,建议学生根据教师当天的课堂类型调整学习策略,例如复习课前自主绘制知识树,探究课后及时整理操作流程,数学能力的进阶,本质上是在不同课型的交叉训练中完成的体系化建构。

发表评论