数学学习过程中,学生的心理状态与学习动力直接影响知识吸收效率,如何通过科学的评价方式激发初中生的数学兴趣,是教师与家长需要共同探索的课题。

建立多维度的观察视角

传统分数评价容易让学生陷入"成绩=能力"的认知误区,建议采用"过程性观察记录表",每周记录学生三个具体行为:解题时是否主动画图辅助思考、遇到难题是否尝试多种解法、小组讨论时是否帮助同伴理解概念,某中学教师通过这种方式,发现两名数学成绩中等的学生,在思维可视化与团队协作方面表现突出,针对性表扬后,两人的课堂参与度提升40%。

构建个性化成长坐标系

将学生每次测验的正确率、用时、书写规范度形成雷达图,重点关注变化趋势而非绝对数值,当发现某生在几何证明题上用时缩短30%,即便正确率仅提升5%,也可明确告知:"你通过整理错题本找到了更高效的解题路径",这种基于具体事实的肯定,能让学生清晰感知进步轨迹。

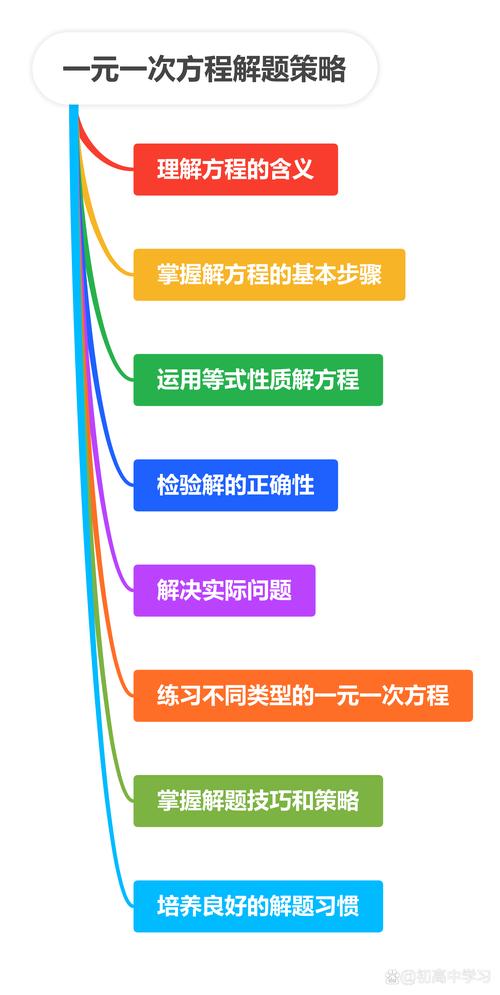

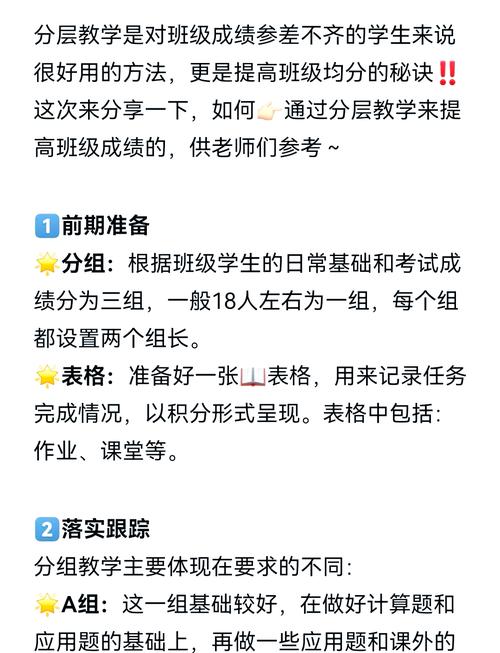

实施动态分层激励策略

针对不同学习阶段设计激励方式:初学阶段重点关注思考过程,可用"这个代数转换步骤处理得很巧妙"替代"答案正确";进阶阶段可设置挑战性任务,完成者获得"数学探路者"勋章;对突破瓶颈期的学生,采用"对比式反馈":"三个月前函数图像理解需要3次讲解,现在你已能独立分析性质变化"。

创造情感联结的互动场景

批改作业时用不同颜色标注:红色标记关键进步点,蓝色书写开放性思考题,例如在作业末尾附言:"你独创的分数化简方法给了我教学启发,如果这个方法应用在方程运算中会出现什么现象?"这种对话式反馈能增强学生的学术参与感,某校实验数据显示,采用情感化批注的班级,课后主动提问人次增加2.3倍。

设计可视化成长档案

利用数字化工具记录学习轨迹,将课堂发言质量、错题归纳能力、创新解法等要素转化为成长积分,定期生成《数学能力发展报告》,用折线图展示思维严谨性、逻辑流畅度等抽象指标的变化,当学生发现自己的"数形结合应用指数"从60分升至85分,这种具象化的进步比考试名次更有激励效果。

数学教育本质上是在培育思维习惯,当评价体系从冰冷的数字转化为温暖的成长见证,当每个解题步骤都被赋予思维价值,学生会自然建立起对数学的深层兴趣,这种兴趣不是靠奖励机制维持的外在驱动,而是源于对自我认知能力的确信与期待。

发表评论