如何备好初中数学几何课

几何是初中数学的核心模块,也是学生逻辑思维与空间想象能力培养的关键环节,作为教师,备课质量直接影响课堂效果与学生理解深度,以下从教学目标、课堂设计到课后反馈,分享一套科学且实用的备课方法。

一、精准定位教学目标

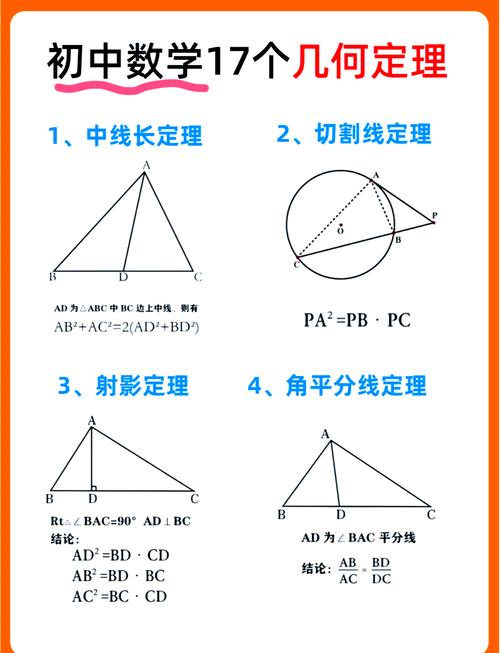

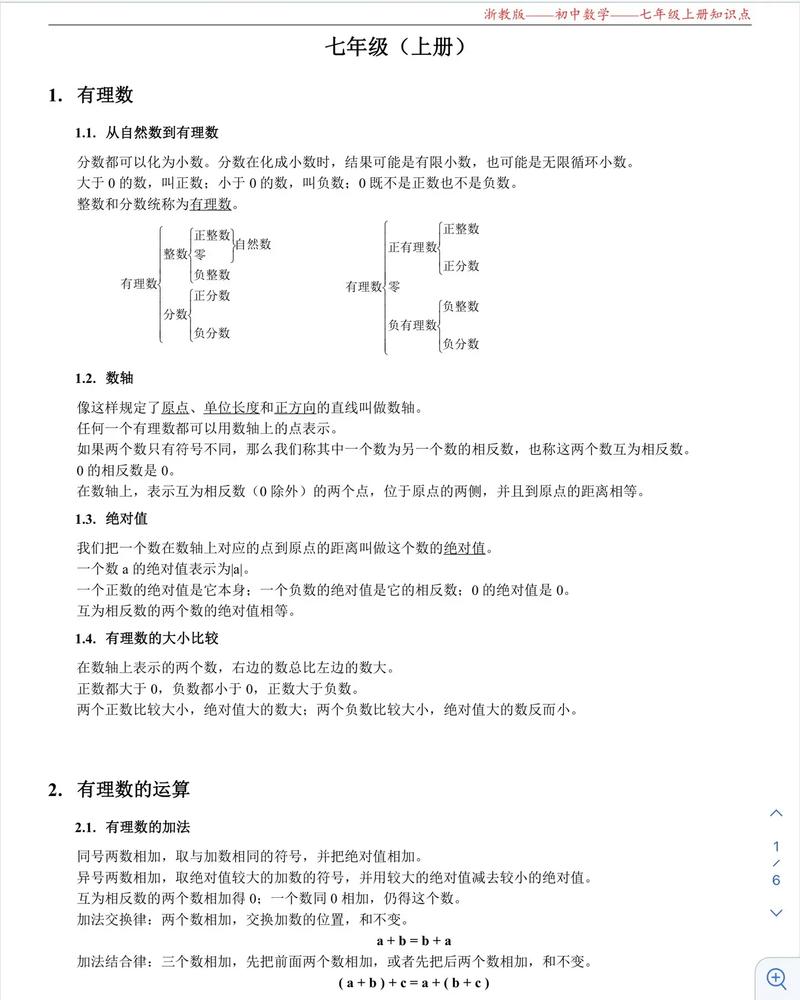

备课第一步是明确目标,教师需研读课程标准和教材,将知识点拆解为三个层级:基础概念(如点、线、面的定义)、核心定理(如勾股定理、相似三角形判定)以及综合应用(如实际问题的几何建模)。“平行四边形性质”一课,目标不仅是背诵定理,更要引导学生通过动手画图、观察对比,自主总结对边、对角的关系。

二、以学生为中心设计课堂

1、激活旧知,降低认知门槛

几何知识具有连贯性,需从学生已有经验切入,比如讲解“三角形内角和”前,可让学生用纸张裁剪拼接三角形,直观感受角度变化,再引入理论证明。

2、具象化抽象概念

几何术语容易让学生产生距离感,建议将抽象概念与生活场景结合:用教室墙角解释“三维坐标系”,用太阳光投影演示“相似三角形”,教具不必复杂,一根粉笔、一张A4纸折叠也能成为直观演示工具。

3、分层提问,引导深度思考

课堂问题需由浅入深,在“圆的性质”教学中,先问:“车轮为什么是圆形?”引发兴趣;再追问:“若车轮是方形,滚动时最高点与中心距离如何变化?”推动学生用数学语言描述现象。

三、动态调整教学策略

学生理解程度参差不齐是常态,备课需预设多种情况:

- 若多数学生反应较快,可增加拓展题(如用几何方法验证代数公式);

- 若出现普遍困惑,及时插入微课视频或小组讨论,针对性突破难点。

“立体几何三视图”教学中,部分学生难以想象三维结构,可借助3D建模软件(如GeoGebra)旋转图形,帮助学生建立空间感。

四、强化课后巩固与反馈

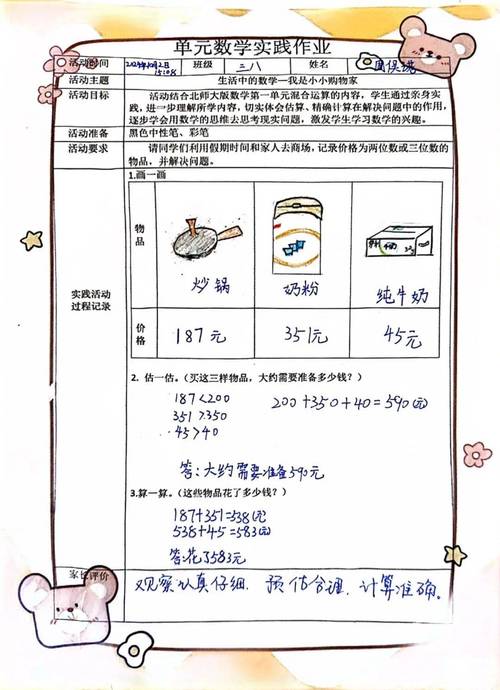

1、作业设计需差异化

基础题巩固定理(如填空题、判断题),提高题训练综合应用(如实际测量与计算),避免机械重复,增加开放性任务:“用几何知识设计一座桥梁模型,说明稳定性原理”。

2、及时诊断学习效果

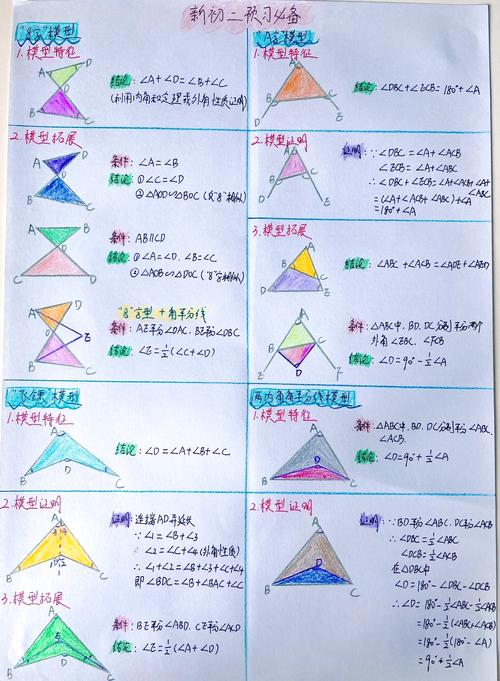

通过课后小测或学生自评表,快速定位薄弱环节,发现学生在“辅助线添加”步骤频繁出错,下次课可专项训练经典题型,提炼“截长补短”“旋转平移”等思维模型。

五、善用资源提升专业储备

1、跨学科融合

几何与物理、艺术等学科关联紧密,备课可参考跨学科案例:如达芬奇手稿中的透视原理,建筑中的黄金分割比,增强课堂趣味性。

2、持续学习与反思

定期阅读数学教育期刊(如《中学数学教学参考》),参与教研讨论,更新教学方法,每节课后记录反思:哪些环节激发了学生兴趣?哪些推导过程需要优化?

个人观点

几何教学的本质是“思维的体操”,教师需摒弃“以讲代思”的传统模式,将课堂转化为学生观察、猜想、验证的实践场,备课并非追求完美教案,而是预设多种可能,在动态生成中捕捉教育契机,真正高效的几何课,往往始于一个有趣的问题,成于一场热烈的争论,终于一次豁然开朗的顿悟。

发表评论