数学成绩的提升离不开科学的方法与持续的努力,初中阶段是建立数学思维框架的黄金时期,掌握正确的学习策略不仅能快速提分,更能培养受益终身的逻辑能力。

一、精准突破基础漏洞

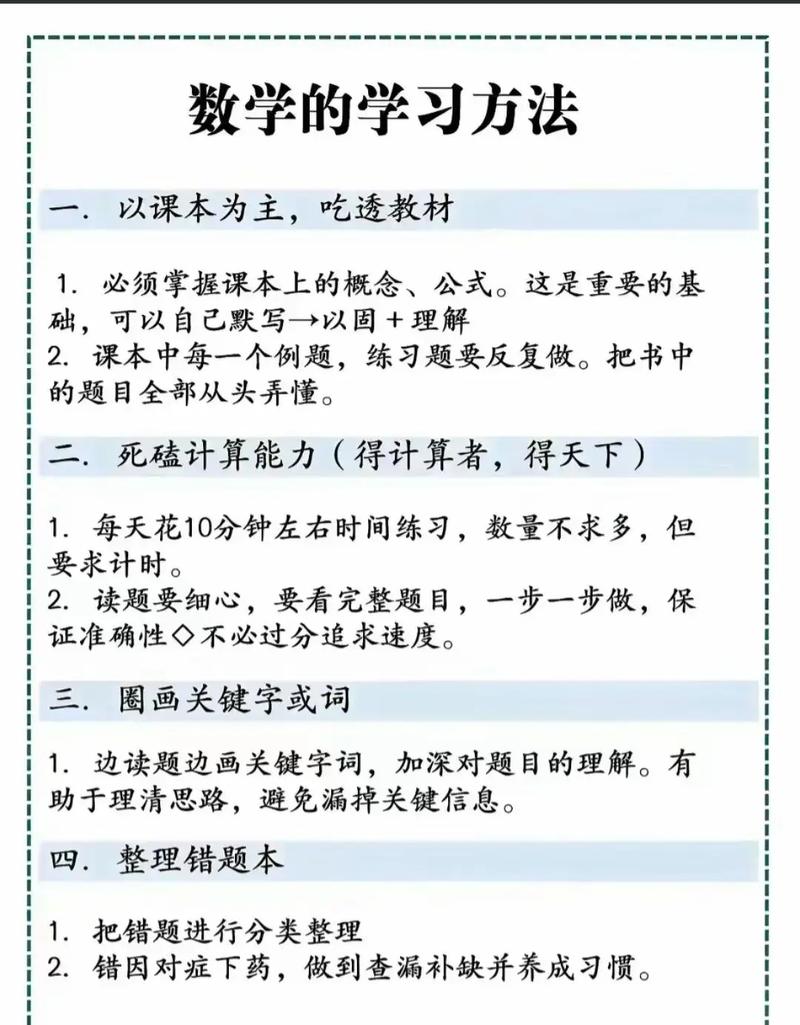

90%的数学薄弱环节源于基础概念模糊,建议每周抽30分钟整理课本公式定理,用思维导图串联知识点,例如学完一元二次方程后,将求根公式、判别式、实际应用题分类归纳,用不同颜色标注易错点,每掌握一个模块,尝试用“费曼学习法”向同学讲解,确保真正理解而非死记硬背。

二、建立动态错题档案

错题本不是照抄题目,而需记录思维过程,用表格分三栏:左侧写原始解题步骤,中间用红笔标注卡壳环节,右侧补充两种新解法,某重点中学实验数据显示,坚持分析错题的学生,三个月内同类题型正确率提升67%,每周五晚设为“错题复盘日”,随机抽取10道题进行限时重做。

三、阶梯式训练逻辑链条

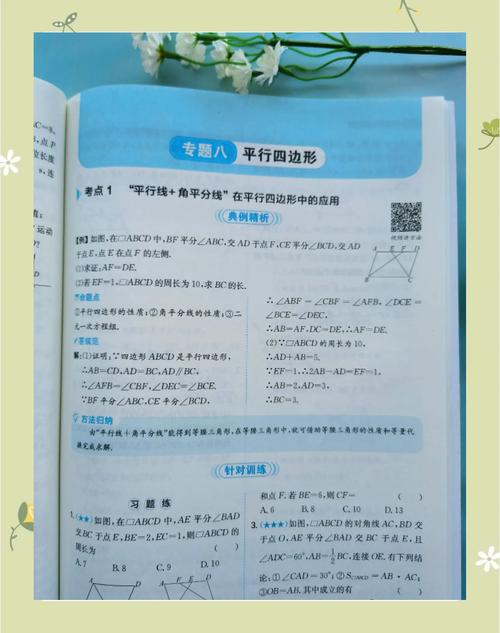

从七年级开始接触几何证明时,刻意练习“条件-的衔接能力,每天完成3道变式训练题:先做基础题型,再尝试改编题目条件,最后自编完整题目,例如在三角形全等证明中,可逐步删减已知条件,观察结论如何变化,这种训练能使大脑形成清晰的推理路径。

四、创造沉浸式学习场景

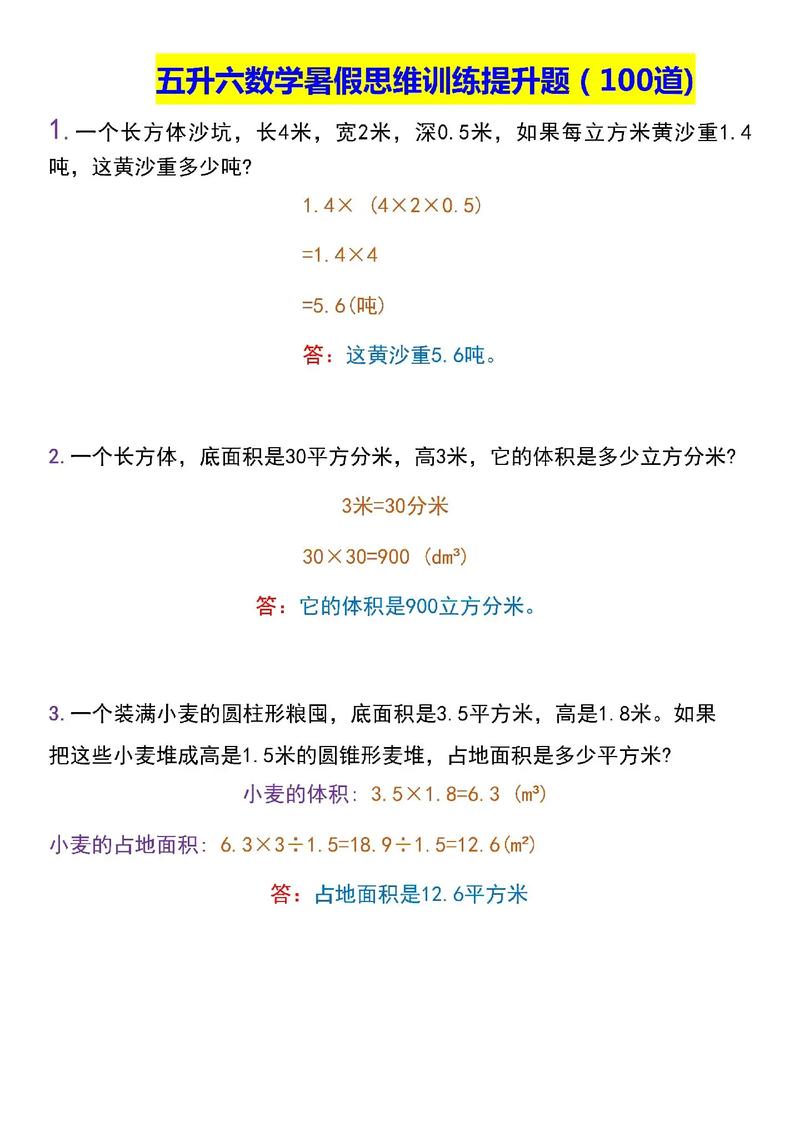

将数学思维融入日常生活:用比例知识调配奶茶甜度,通过概率计算游戏胜率,利用立体几何挑选收纳盒,参加“数学实验工作坊”,用3D建模验证圆锥体积公式,用编程绘制函数图像,多维度的实践体验会重塑认知——数学从来不是试卷上的符号,而是解决问题的工具。

五、优化考场应对机制

每次单元测试后制作“失误分析表”,统计审题错误、计算失误、时间分配三类问题的出现频率,一位中考数学满分学员分享:考前专门训练“两遍读题法”,第一遍快速标注关键数据,第二遍用符号语言转述题干,这种方法使他的审题准确率提高40%。

数学能力的本质是思维体系的升级,当学生从“被动刷题”转为“主动建构”,从“害怕错误”转为“利用错误”,量变到质变的拐点自然会出现,作为从事数学教育12年的教师,我见证过无数学生通过系统性训练实现逆袭——真正拉开差距的,从来不是天赋,而是持续进化的学习方法。

发表评论