数学能力是职场竞争的隐形门槛

一位求职者在面试现场被要求计算商品折扣后的价格,面对简单的百分比换算,手心冒汗、支支吾吾,最终错失心仪岗位,这并非虚构场景,某招聘平台2023年数据显示,超40%的岗位在初筛阶段会通过基础数学题淘汰候选人,若连小学数学知识都未掌握扎实,面试时的逻辑表达与应变能力难免遭质疑。

为什么企业在意“小学数学”?

1、基础能力映射职业素养

四则运算、图形面积计算、比例问题等小学数学知识点,本质是逻辑思维与问题解决能力的体现,企业常通过这类题目考察候选人的细致程度(如单位换算是否遗漏)、抗压能力(限时答题)以及能否将复杂问题拆解为简单步骤。

2、高频场景的真实需求

从销售岗的利润计算、运营岗的数据分析,到行政岗的预算分配,职场中大量岗位需直接应用数学思维,某互联网公司HR透露:“若候选人连基础数学题都出错,我们很难相信他能处理更复杂的项目复盘。”

三步攻克“数学面试焦虑”

针对性查漏补缺

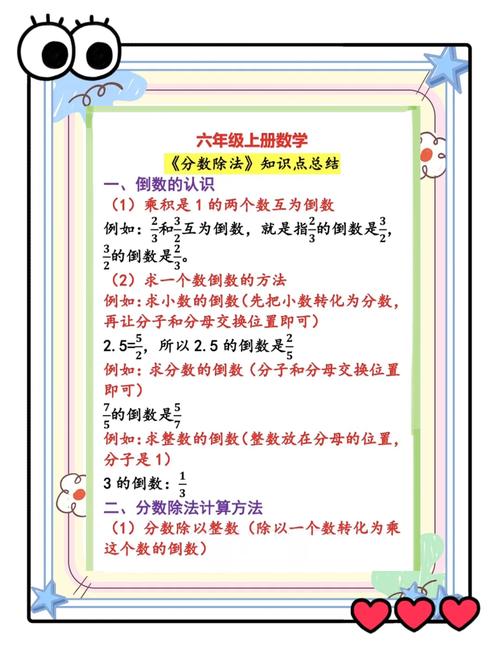

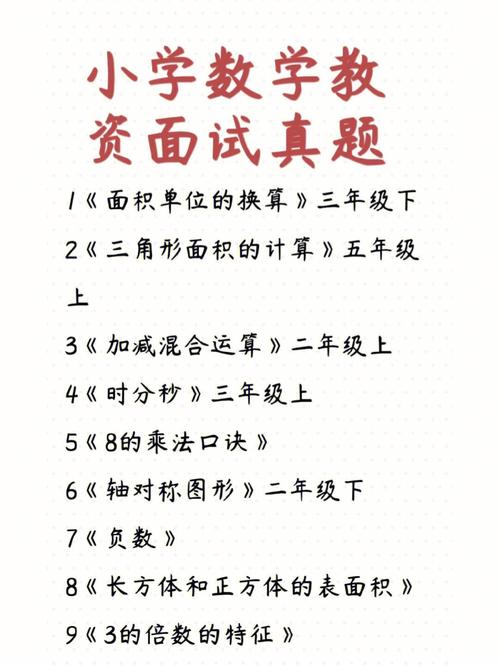

先明确薄弱环节:是计算速度慢、公式记忆模糊,还是题意理解偏差?建议重刷小学五年级至六年级数学题,重点训练应用题审题与分步拆解能力。

>例题:某活动原计划30天完成,实际效率提升25%,实际用时多少天?

>拆解:将“效率提升25%”转化为“实际效率为原计划的1.25倍”,总工作量不变,则时间=原时间÷1.25=24天。

模拟实战训练

每日完成10道限时练习题(每题限1-3分钟),使用手机秒表记录用时,重点练习与岗位相关的题型:

- 销售/市场岗:利润率、增长率计算

- 技术/工程岗:单位换算、几何图形

- 财务/行政岗:百分比、表格数据对比

建立“错题逻辑库”

整理高频错误类型,而非单纯记录错题。

陷阱类:“提升25%”后“再降低25%”,结果不等于原值;

概念混淆类:“同比”与“环比”的区别;

单位疏忽类:米/厘米、元/万元未统一导致结果偏差。

个人观点

数学能力差≠智商不足,更多是长期疏于练习形成的“思维惰性”,与其抱怨“面试考小学数学不合理”,不如将此事视为职场竞争力的预警信号——缺乏基础逻辑能力的人,即便通过面试,也可能在日后工作中因数据误读、决策失误引发更大隐患,从今天开始,每天花15分钟重拾数学课本,比盲目海投简历更有价值。

发表评论