初中数学学习是学生建立逻辑思维、培养分析能力的重要阶段,合理的规划不仅能帮助孩子平稳度过学科难度分水岭,更能为高中理科学习奠定坚实基础,以下从知识体系构建、能力培养、时间管理三个维度,提供可落地的执行方案。

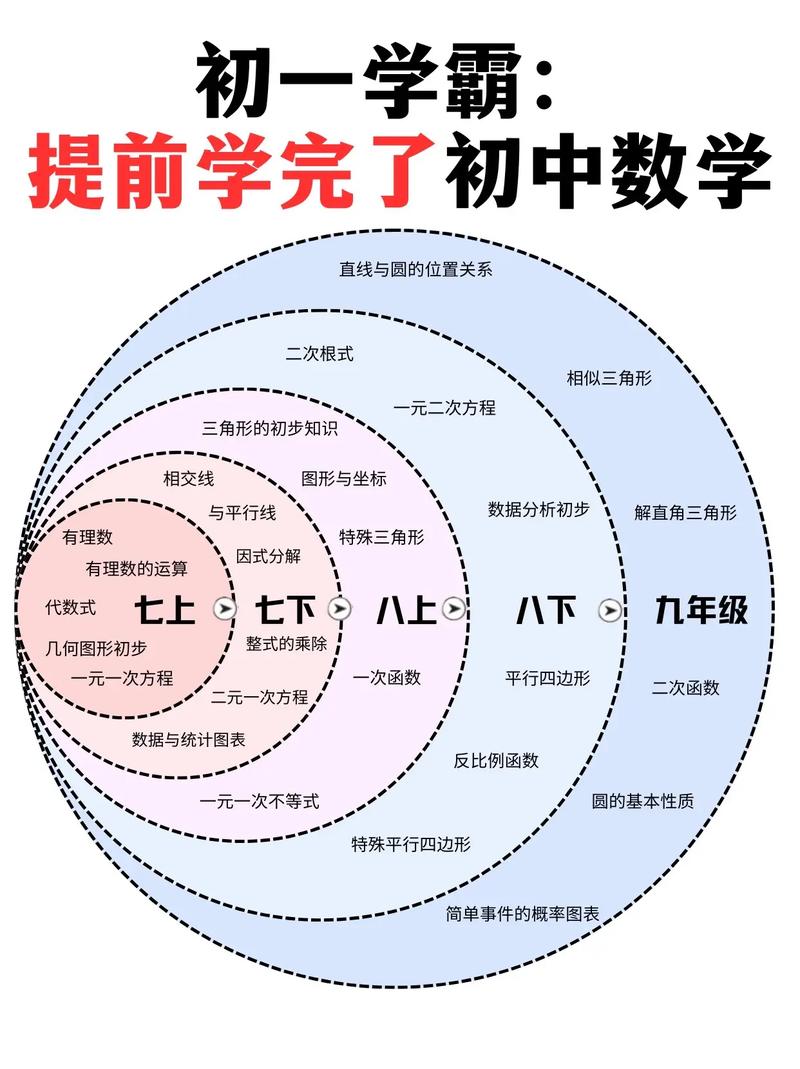

知识框架搭建:分阶段突破核心模块

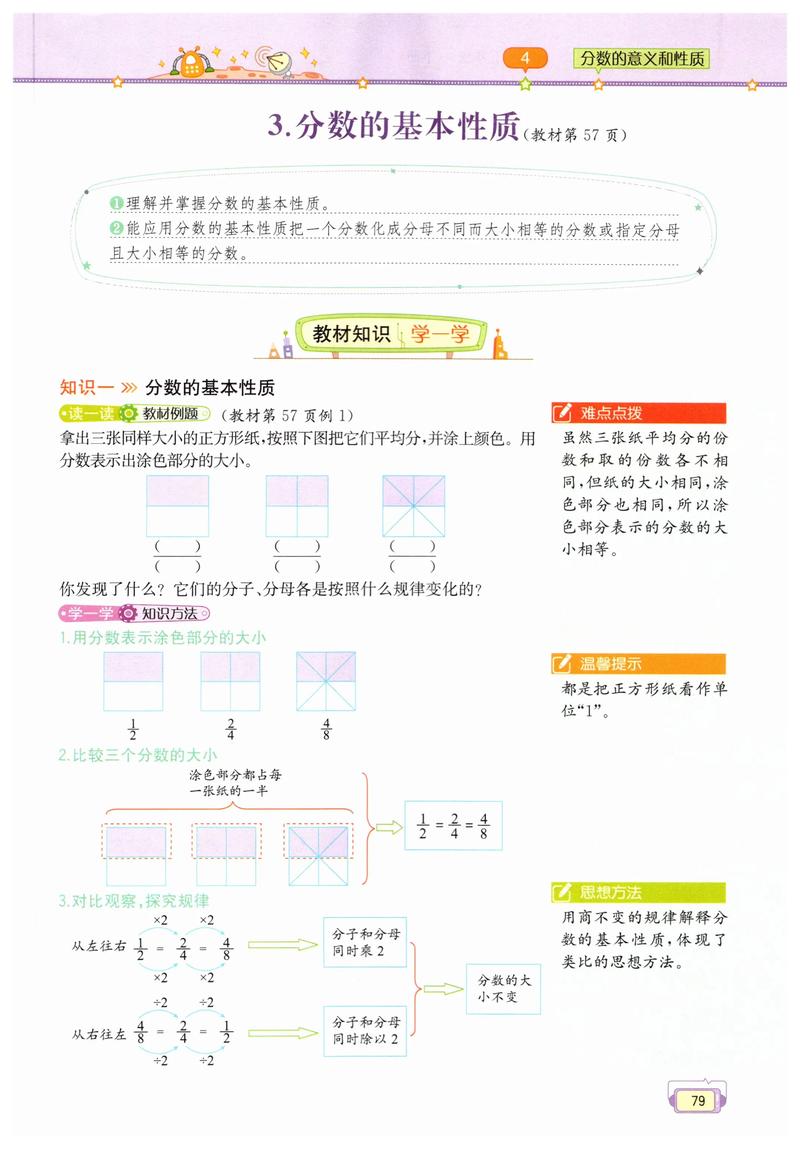

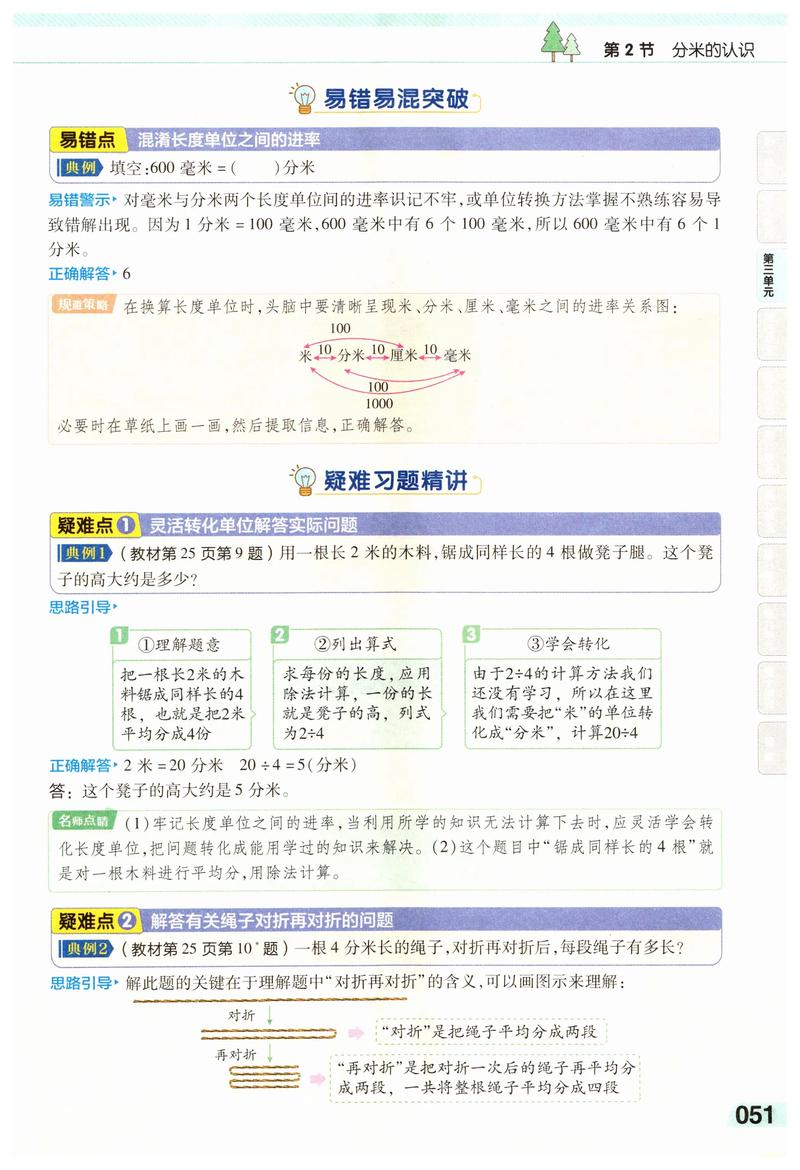

初一年级重点在于代数基础与几何入门,有理数运算、整式加减必须达到100%准确率,建议每日完成15分钟计算训练,使用《初中数学计算满分突破》等专项习题册,平面几何部分需动手画图,理解定理推导过程而非死记硬背。

初二年级进入能力跃升期,函数概念与全等三角形成为关键,建议建立“错题溯源本”,将错题按“审题失误”“公式混淆”“思维漏洞”分类标注,例如函数图像题出错时,需同时补强坐标系绘制与变量关系分析能力。

初三年级侧重知识整合,圆、二次函数、相似三角形构成中考压轴题三大支柱,每周完成两套限时模拟卷,重点训练第24-25题解题节奏,统计数据显示,合理分配15分钟给最后两道大题的学生,得分率比匆忙答题者高出37%。

思维训练方法论:从解题到解决问题

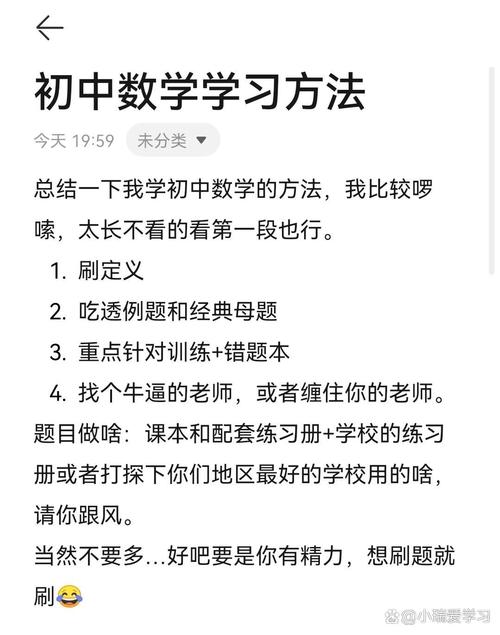

避免陷入“刷题陷阱”,掌握三类高阶思维工具:

1、模块化拆解:面对动点问题时,将轨迹问题拆分为坐标定位、变量关系建立、方程求解三个步骤

2、逆向推导:证明题从结论反推必要条件,用不同颜色笔标注已知条件与待证结论的关联

3、模型迁移:将将军饮马问题中的对称思想,灵活应用到最短路径类题型

建议每月进行专题突破,选择《几何模型必会20讲》等工具书,重点吃透“手拉手”“半角模型”等高频考点。

时间管理实战技巧

•日常规划:采用“30+5”学习法,每半小时数学学习后,用5分钟复述刚掌握的知识点

•假期提升:寒暑假集中突破薄弱环节,例如用三天专项训练消灭一元二次方程计算失误

•考前冲刺:建立“考点自查表”,用红黄绿三色标记掌握程度,考前48小时专攻黄色区域

北京某重点中学教研组跟踪研究发现,坚持执行“每日15分钟计算+每周2次错题复盘”的学生,两年内数学平均分提升23分,数学学习本质是思维体系的构建过程,清晰的规划比盲目努力更重要,教师家长应引导孩子建立“发现问题-分析症结-系统解决”的闭环思维,这才是应对中高考改革的根本策略。

发表评论