初中数学课堂的演课技巧与策略

课堂演课是教师传递知识、激发学生兴趣的核心环节,初中数学作为承上启下的关键阶段,如何通过演课实现高效教学?以下是针对实际教学场景的实用建议。

一、精准定位目标,避免“大而空”

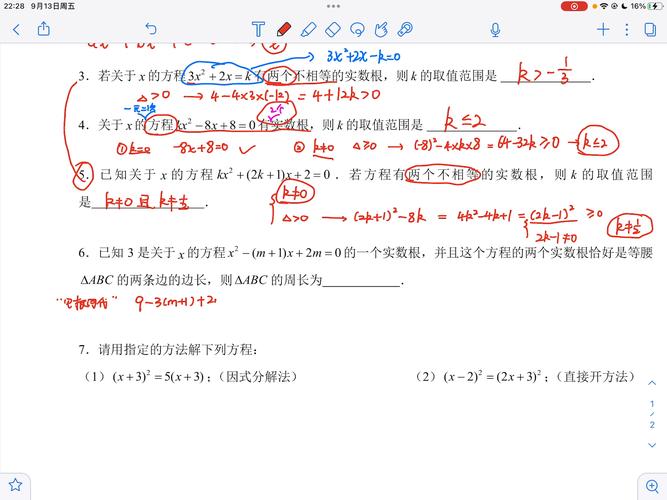

演课前需明确核心知识点与能力培养方向,讲解“一元二次方程”时,重点应放在公式推导与应用场景的关联,而非单纯重复解题步骤,结合新课标要求,将抽象概念与生活案例结合(如抛物线轨迹在体育投掷中的应用),帮助学生建立数学思维框架。

二、设计“问题链”驱动课堂逻辑

通过阶梯式提问引导学生主动思考,以“相似三角形”为例:

1、展示两幅比例不同的地图:“如何判断图形是否相似?”

2、引导学生观察角度与边长的关系:“仅角度相等是否构成相似?”

3、引入实际测量问题:“如何用1米竹竿测量教学楼高度?”

层层递进的问题设计能保持课堂节奏,避免“填鸭式”教学。

三、巧用“三分钟实践法”提升参与度

每15分钟插入微型实践活动:

- 几何定理教学:分发吸管与连接球,要求小组在3分钟内搭建指定几何体

- 函数图像认知:利用平板绘图软件即时生成y=ax²图像,观察系数变化影响

短时高频的动手环节能有效集中注意力,尤其适合初中生认知特点。

四、语言表达的三个关键维度

1、简洁性:避免冗长解释,用“口诀化”总结难点,如解方程步骤归纳为“移项变号、合并同类、系数化1”

2、可视化:边说边写板书,重点公式用彩色标注,复杂图形分步骤绘制

3、情感传递:通过语调变化强调关键点,对正确回答给予即时肯定,营造积极氛围

五、技术工具的“适度嵌入”原则

智慧课堂设备应服务于教学内容:

- 动态演示:用GeoGebra展示函数图像动态变化

- 即时反馈:课堂答题器统计正确率,针对性讲解高频错题

- 错题归档:自动生成学生专属错题本,方便课后巩固

需注意避免技术操作占用过多教学时间,保持“工具为辅,内容为主”的平衡。

个人观点

优秀的数学演课不在于展示教师的完美演绎,而在于能否触发学生的认知冲突与探索欲望,与其追求“流畅无误”的课堂表演,不如允许适度的“停顿”与“试错”——当学生皱眉思考时,正是思维生长的最佳契机,教学的本质,是让知识在对话中自然流动。

发表评论