数学能力的提升需要清晰的路径

初中阶段数学学习的关键,在于建立扎实的基础与科学的方法,许多学生投入大量时间却效果有限,问题往往出在策略上,以下从实际经验出发,分享可操作的提升方案。

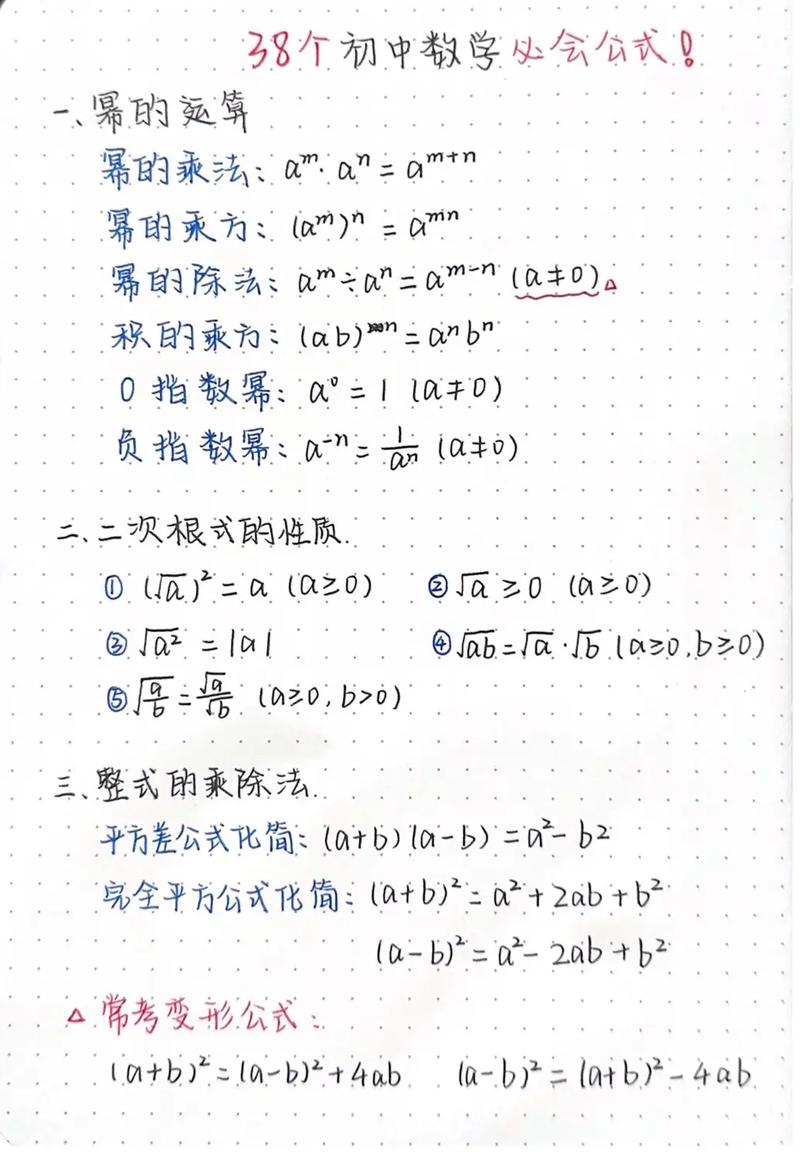

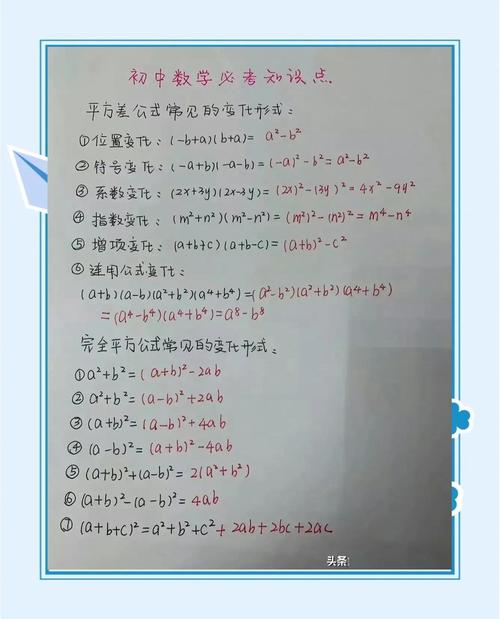

1. 基础概念必须彻底理解

公式和定理的机械记忆无法应对灵活题型,学习“一元二次方程”时,需理解根的判别式如何反映方程解的情况,而非单纯背诵公式,建议通过三步检验基础是否牢固:

能否复述概念定义(如“函数”的本质是变量间的对应关系);

能否举例说明(如用生活中的案例解释概率);

能否推导公式(如从勾股定理的证明过程理解几何逻辑)。

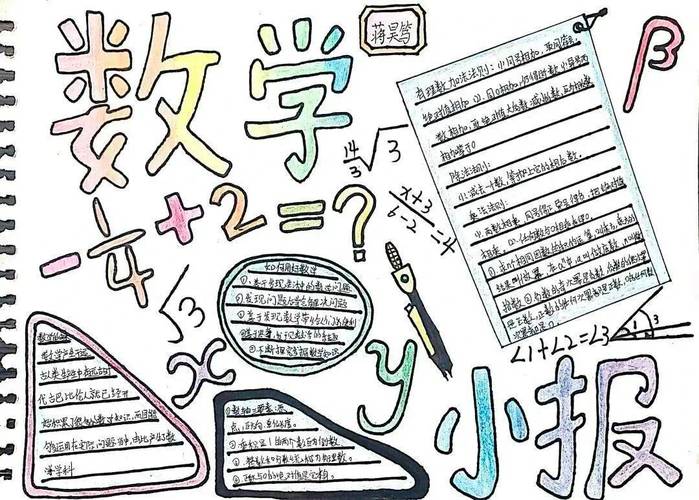

2. 建立系统化学习框架

将零散知识点串联成网络,是突破瓶颈的核心,几何模块可整理为“图形性质→判定定理→实际应用”的思维导图,每周用15分钟绘制章节知识树,标注各概念间的联系,定期回顾时,尝试用不同颜色标记掌握程度,重点突破薄弱环节。

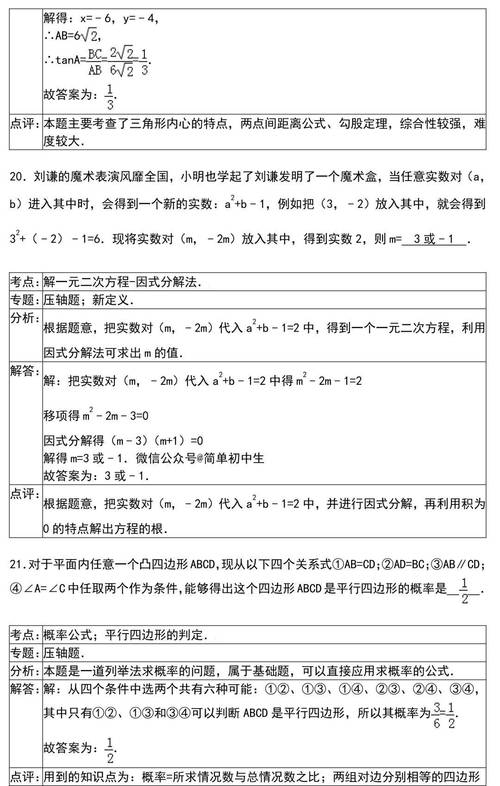

3. 练习策略决定效率

盲目刷题易陷入疲劳战,建议采用“三遍法”:

- 第一遍限时完成基础题,训练计算准确率;

- 第二遍专攻易错题(如分式运算符号错误),用红笔标注错因;

- 第三遍挑战综合题,拆解题目涉及的多个知识点。

北京某重点中学的跟踪数据显示,坚持整理错题本的学生,两个月内平均分提升12分。

4. 善用工具强化思维

数形结合工具:几何画板动态演示函数图像变化,直观理解二次函数顶点式的作用;

逻辑训练工具:通过“数独”“24点”游戏培养数感;

资源筛选:优先选择教育部审定的教材配套视频课,避免碎片化学习。

5. 突破心理障碍的关键动作

许多学生因“怕错”而回避难题,建议每天设定1道“跳一跳够得着”的挑战题,在草稿纸上写下三种解题思路,即使失败也记录思考过程,杭州特级教师王峰的研究表明,这种训练可使逻辑严谨性提升40%。

数学提升的本质,是将被动接受转化为主动建构,当你能用自己的语言讲解一道题的解题逻辑时,知识才真正内化,坚持三个月系统训练,会明显看到思维模式的蜕变。

发表评论