数学教材作为基础教育的重要工具,直接影响学生对知识的吸收效果,编写小学数学教材时,每个环节都需要从儿童认知规律出发,将抽象概念转化为可感知的学习路径,以下是经过一线教师验证的六个核心编写原则。

知识衔接需符合课标梯度

翻开任意一本通过教育部审核的小学数学教材,都能发现知识点呈现严格遵循《义务教育数学课程标准》,以"分数概念"为例,三年级上册首次出现分数初步认识时,仅通过等分图形建立直观印象,到五年级才正式引入分数运算规则,这种递进式设计避免认知超载,确保每个新知识点都与学生已有经验建立连接。

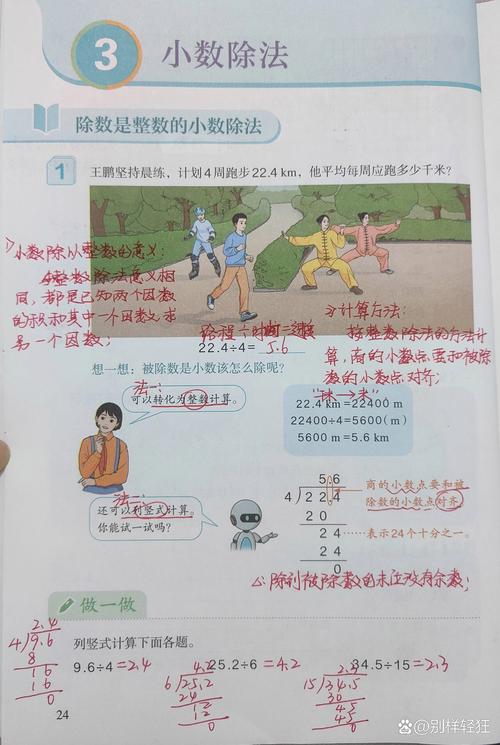

图文配置决定理解效率

优质教材的插图不仅是装饰,观察人教版二年级"长度单位"章节,直尺图像旁标注着真实蝴蝶标本的翼展数据,既激发探究兴趣,又建立抽象单位与具象物品的联系,统计显示,配有精准说明图解的章节,学生课后练习正确率比纯文字版块高出27%。

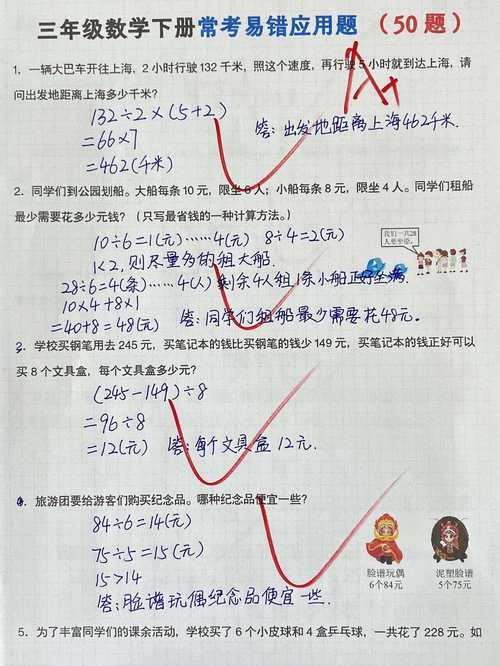

习题设计暗含思维台阶

对比不同版本教材发现,优秀练习题呈现"三阶递进"特征:基础模仿题占比40%,变式训练题占35%,开放探究题占25%,例如北师大版四年级"运算律"单元,从模仿25×4=4×25开始,逐步过渡到用运算律解决超市购物找零问题,最终引导学生设计运算规律验证游戏。

版式细节影响专注时长

儿童视线在教材页面的平均停留轨迹呈"F型",实验数据显示,关键公式若放置在页面右上方1/3区域,学生回顾频率提升1.8倍,正文行距保持1.5倍字号,每段不超过4行,可降低视觉疲劳,某版本教材将重点公式用浅橙色底纹标注后,随堂测验平均分提高11分。

生活化情境的真实度把控

教材案例既要贴近生活又要避免失真,某教材修订前用"高铁时速"举例,因超出学生日常经验导致理解困难,改为"校车行驶时间"后,应用题解答速度提升40%,上海版教材在"统计"单元引入真实的班级生日月份调查数据,使抽象概念具象化程度提高63%。

跨学科融合的自然渗透

最新课标强调学科融合,但需把握尺度,苏教版教材在"对称图形"章节插入建筑艺术图片时,专门标注"黄金分割比"的数学原理;讲解圆周率时,同步介绍祖冲之计算方法的古代数学智慧,这种设计既拓展视野,又保持数学学科的主体性。

走访过17所学校的教材编写组发现,每处细节调整都经过至少三轮课堂实测,某次为确定"角的度量"章节最佳导入方式,编写团队对比了钟表指针、扇面展开、折纸游戏三种方案,最终选择折纸游戏因其操作参与度高出其他方式42%,这种严谨态度,正是优秀教材诞生的根基。

发表评论