初中阶段是数学能力培养的关键期

许多学生在小学阶段数学成绩尚可,进入初中后却感到吃力,这种现象并非因为题目难度陡增,而是学习模式未及时调整,初中数学注重逻辑链条的完整性和知识体系的连贯性,单纯依赖记忆公式或模仿解题步骤难以应对复杂问题。

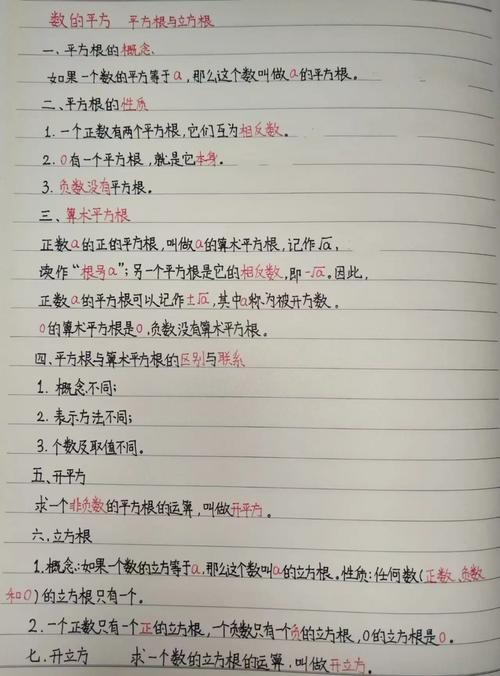

1. 建立清晰的知识框架

初中数学知识点环环相扣,例如代数与几何的交叉应用、方程与函数的递进关系,建议每学完一章,用思维导图梳理核心概念、公式及典型例题,标注知识点之间的关联,例如学完“一元二次方程”后,将其与后续的“二次函数”对比,明确两者在图像、解法上的异同,这种主动归纳的习惯能避免“学后忘前”的困境。

2. 从“听懂”到“会用”的跨越

课堂听懂例题只是第一步,独立解题才是目标,一个有效的方法是:听完讲解后,盖住答案重新推导一遍,记录卡壳的步骤,例如几何证明题中,若卡在“如何构造辅助线”,需回归定理本身,思考“这个定理的应用场景是什么”,每周针对薄弱环节做10-15道变式题,逐步形成条件反射式的解题思路。

3. 错题的价值远超想象

整理错题时,避免简单抄写答案,建议用三色笔分类:黑色抄题目,蓝色写错误原因(如“公式记混”“忽略隐含条件”),红色标注正确思路的关键突破点,例如因式分解出错,若因未考虑“系数为负”的情况,需在错题旁补充提醒:“提取公因数前先确认符号”,定期重做错题,直到能口述完整解题逻辑。

4. 警惕“假性努力”陷阱

刷题量不等于进步速度,盲目完成10道重复题型,不如精解1道综合题,例如遇到涉及绝对值、数轴、方程的多知识点应用题,可拆解为三个阶段:先画数轴定位变量范围,再分类讨论绝对值符号,最后验证解是否符合实际意义,家长可通过观察孩子是否频繁更换草稿纸、能否讲解题过程,判断学习质量。

5. 培养数学思维比冲刺高分更重要

初中数学的核心目标不是应试,而是塑造理性思考能力,日常可进行“生活数学化”练习:计算超市折扣的真实优惠率、用概率分析游戏规则、通过坐标系描述房间布局,这些实践能让学生体会数学的工具性,减少对抽象概念的畏惧感。

个人观点

数学学习如同搭建积木,每一层的稳固程度决定上层高度,与其焦虑成绩波动,不如每天投入20分钟做系统训练——5分钟回顾框架,10分钟攻克错题,5分钟预读新课,坚持三个月,多数学生能明显感受到思维模式的升级,家长的角色应是“脚手架”,提供资源支持而非替代思考,过度辅导反而会削弱学生自主分析的能力。

发表评论