在数学教学中引入实验方法,能有效提升学生的实践能力与逻辑思维,以下为高中数学课堂常见的实验方法,结合具体案例说明操作方式与应用场景。

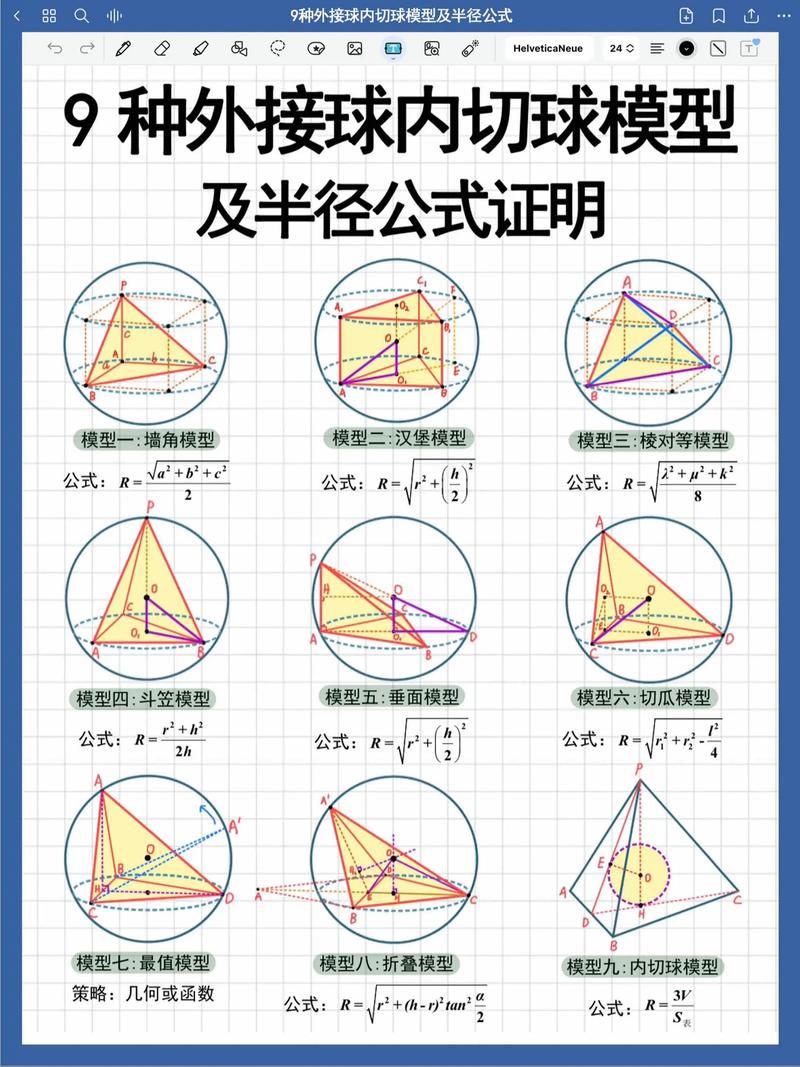

1. 实物模型操作法

借助教具或生活物品构建数学模型,帮助学生直观理解抽象概念,使用硬纸板制作多面体模型,通过测量棱长与角度验证欧拉公式(V-E+F=2);利用弹簧秤与滑轮系统模拟力的分解,建立向量合成与分解的数学模型,此类实验需提前设计操作步骤,引导学生记录数据并推导结论。

2. 数据分析与统计实验法

通过采集真实数据进行概率统计训练,以“本市共享单车使用频率调查”为例,学生分组统计不同时间段、地点的车辆分布,运用箱线图分析数据离散程度,建立回归模型预测高峰时段需求,此类实验强调数据清洗与可视化呈现,培养信息处理能力。

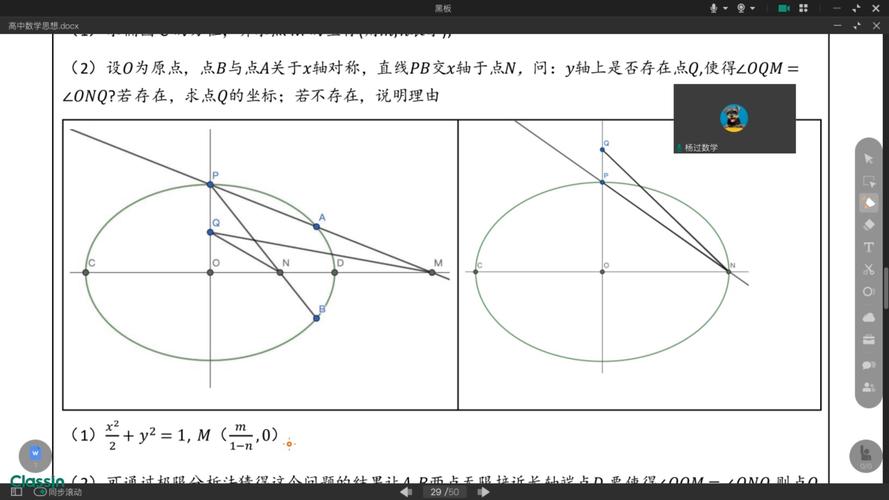

3. 计算机动态模拟法

借助几何画板、Python编程等工具进行动态演示,在探究二次函数图像性质时,通过调整参数实时观察开口方向、顶点位置的变化规律;利用蒙特卡洛方法模拟投针实验计算圆周率近似值,教师需指导学生掌握基础编程逻辑,重点分析模拟结果与理论值的关联性。

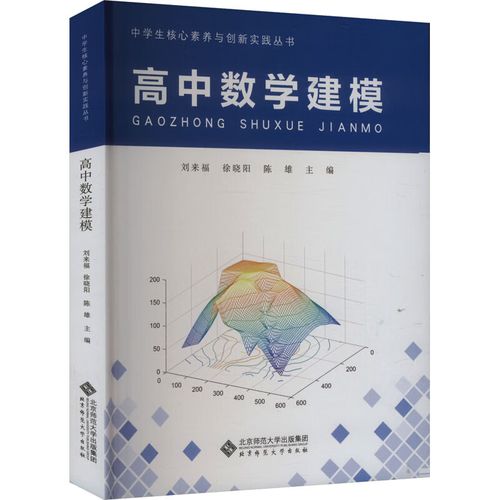

4. 数学建模实践法

针对实际问题建立数学模型并求解,例如分析校园周边交通信号灯配时方案时,学生需采集车流量数据,建立排队论模型,通过LINGO软件优化绿灯时长参数,此类实验需遵循“问题抽象-模型假设-求解验证”的完整流程,2022年教育部《普通高中数学课程标准》明确将数学建模列为必修内容。

5. 情境探究实验法

创设生活情境开展探究活动,设计“超市优惠组合优化”任务,提供满减、折扣、赠品等多种促销方案,要求学生运用线性规划理论计算最优采购策略,通过角色扮演、小组辩论等形式,增强数学知识的应用感知。

据华东师范大学2023年教学实验报告显示,采用实验教学法的班级在空间想象、数据处理等维度的测评得分比传统课堂高出27%,作为教育工作者,笔者认为实验方法不应局限于专用教具或软件,教师可因地制宜设计低成本实验——用围棋棋盘演示坐标系、用跳绳轨迹模拟抛物线等创新形式同样具有教学价值,数学实验的核心在于建立“动手做”与“抽象思”的思维桥梁,这恰是培育学科核心素养的关键路径。

发表评论