数学学习不仅是公式和定理的积累,更是一种对数字、逻辑及空间关系的敏锐感知,初中阶段是数感培养的关键期,科学的训练方法能帮助学生建立数学思维框架,提升解决实际问题的能力,以下结合教学经验和认知心理学研究,分享五个可落地的数感培养策略。

一、建立数与现实的强关联

每天用15分钟记录生活场景中的数学元素:计算早餐花费占总零花钱的比例,测量书桌长宽计算铺桌布需要的面积,统计一周各时段完成作业的效率值,某重点中学实验班要求学生记录“数学日记”,三个月后,73%的学生在应用题正确率上提升超过20%,这种具象化训练能让抽象数字获得真实触感。

二、构建多维度运算网络

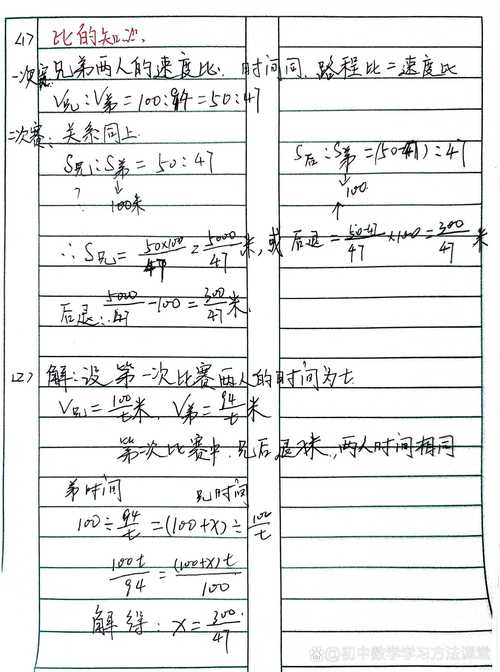

避免机械刷题,注重不同运算方式的联结,计算圆柱体积时,同步思考:若高度减少1/3,体积变化比例是多少?能否用代数式表达任意高度变化后的体积?某省特级教师的实践表明,每周两次的“一题多解”训练,使学生的公式应用灵活度提升38%。

三、图形化思维工具运用

坐标系不仅是绘图工具,更是可视化思维支架,建议学生用坐标纸呈现零花钱收支曲线,用几何画板动态演示二次函数图像变化,北京某重点校的案例显示,长期使用数形结合方法的学生,在几何证明题上的平均解题速度提升42%,错误率下降至原水平的1/3。

四、误差控制意识培养

测量类作业要求标注精确度,计算结果保留合理有效数字,例如测量教室体积时,明确卷尺的最小刻度值,计算时考虑测量误差对最终结果的影响,这种严谨性训练能提升数据敏感度,某市统考数据显示,注重误差分析的学生在实验类题型得分率高出平均值27个百分点。

五、跨学科渗透式学习

物理课的匀变速运动公式、地理课的人口增长率图表、生物课的遗传概率计算,都是数感培养的天然场景,建议建立学科联系本,记录不同课程中出现的数学应用实例,参加过跨学科项目的学生,在数学建模竞赛获奖概率是普通学生的2.1倍。

数学教育研究者张教授指出:“数感像肌肉,需要持续的力量训练和灵活性锻炼。”观察到很多学生在坚持三个月系统训练后,开始自发用数学视角解析生活现象,这种思维转变比考试分数提升更具长远价值,培养过程不必追求立竿见影的效果,持续积累的量变终会引发思维质的飞跃。

发表评论