课前准备是高效课堂的起点

数学知识环环相扣,提前预习能帮助初中生快速定位课堂重点,花10分钟浏览课本例题,标注不理解的概念,带着问题听课,效率会大幅提升,预习“一元一次方程”时,若对移项规则模糊,可在课堂中优先解决这一疑问。

课堂参与需主动而非被动

许多学生误以为“认真听讲”就是沉默记录板书,实则不然,数学思维需要互动——大胆提问、即时反馈、参与讨论,才能深化理解,老师讲解几何证明时,可主动复述思路:“这一步用到了全等三角形的哪条判定定理?”通过自我提问,知识盲点更容易暴露。

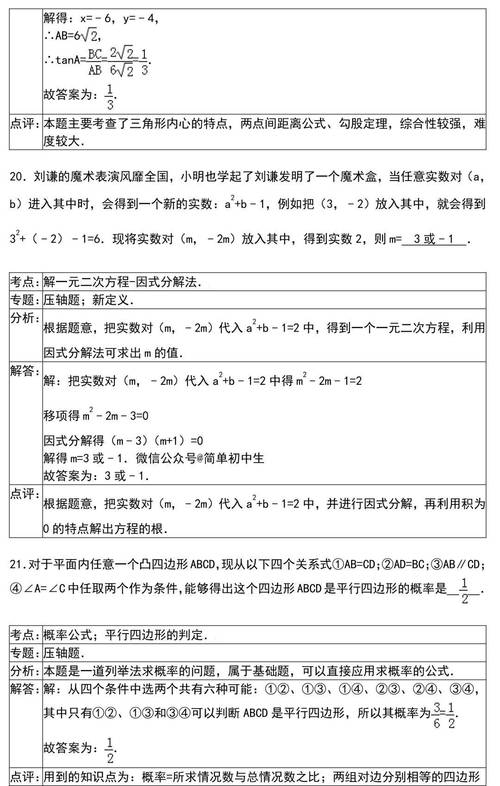

笔记要精简,重点在逻辑链

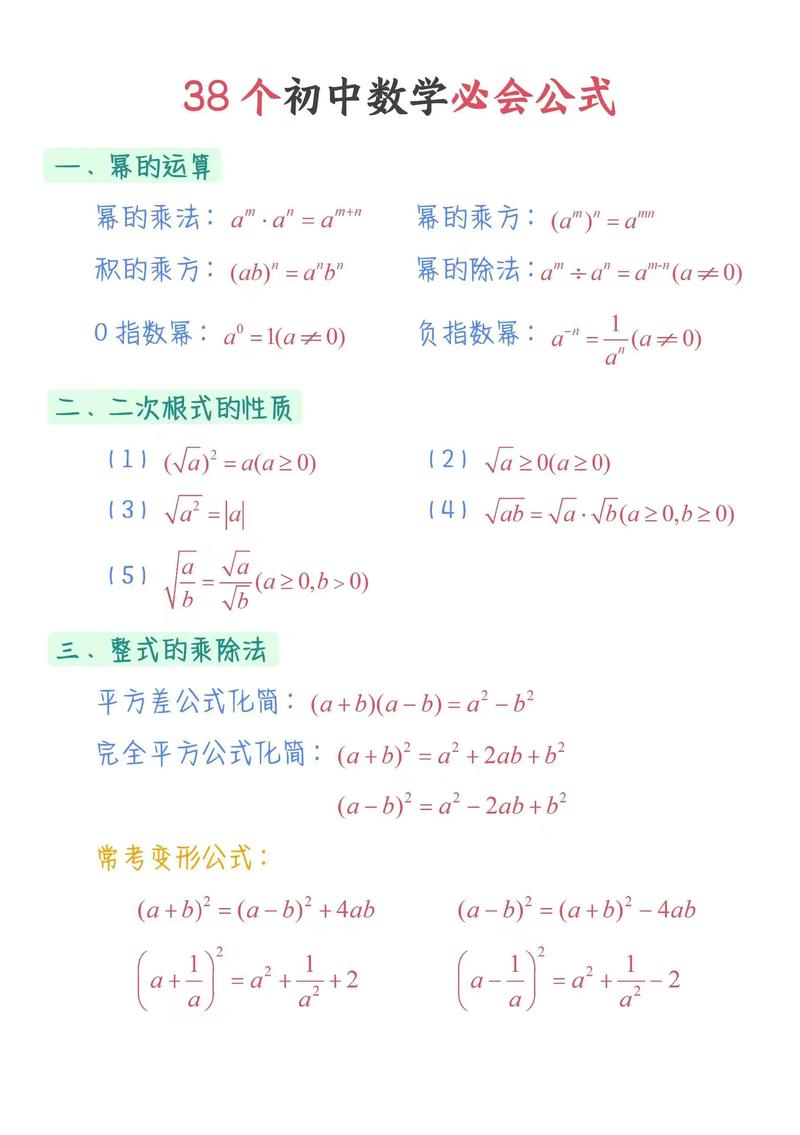

避免照抄PPT或板书,而是用符号和关键词串联逻辑,记录“二次函数图像性质”时,可用箭头连接“开口方向→a的符号→顶点坐标→对称轴”,课后补充典型例题的解题步骤,用不同颜色标注易错点,这样的笔记才能成为复习利器。

错题本是进步的阶梯

将作业和考试的错题按“概念错误”“计算失误”“方法缺失”分类整理,每周固定时间重做错题,重点关注解题思路而非答案,若因忽略“二次项系数不为零”导致错误,可在错题旁用红笔标注:“隐含条件决定解的存在性”。

课后拓展决定思维高度

数学课堂的延伸不应局限于习题,通过生活现象理解抽象概念——购物折扣对应百分比应用,公交路线图隐含坐标系原理,推荐观看10分钟左右的数学科普视频,例如用动画演示勾股定理的多种证明方式,既能放松又能强化认知。

保持积极心态比天赋更重要

初中数学难度提升可能导致焦虑,但量变必然引发质变,设定小目标:每天独立解出一道中等难度题,坚持30天就会看到改变,家长可鼓励孩子讲解课堂内容,通过“输出倒逼输入”提升自信。

数学课堂不是竞技场,而是思维训练营,用对方法,持续投入,每个学生都能找到属于自己的解题节奏。

发表评论