备课是教学质量的基石,初中数学教师面对抽象公式与复杂逻辑时,如何构建高效备课系统?结合一线教师经验与新课标要求,整理出可复用的备课框架。

第一步:定位三维目标

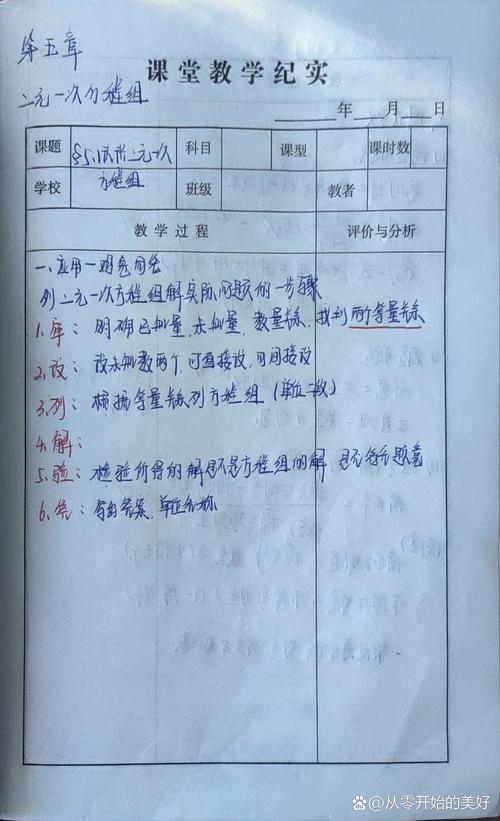

备课时需同步考虑知识、能力、情感三个维度,以《一元二次方程》为例,知识目标应明确判别式、求根公式的掌握程度;能力目标可设定为“80%学生能独立完成工程类应用题转化”;情感目标可设计数学史故事,激发探索欲望,避免使用“了解”“理解”等模糊表述,改用“准确默写”“独立解决”等可量化动词。

第二步:诊断认知断点

通过预习检测、课前提问等方式,精准定位学生知识缺口,例如几何证明题得分率低于60%的班级,需在备课中增加作辅助线的专项训练,收集往届学生典型错题,提前设计课堂纠错环节,将易错点转化为教学资源。

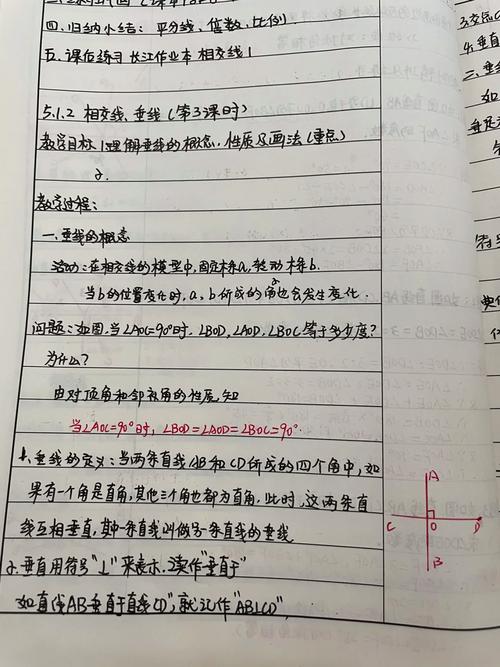

第三步:构建阶梯任务

采用“基础→变式→拓展”三级任务链,基础层设置教材例题改编题,确保后进生掌握核心概念;变式层改变题目条件或图形位置,训练中游学生应变能力;拓展层引入跨学科情境,如结合物理速度问题设计函数应用题,每层任务预留备用方案,根据课堂实际进展动态调整。

第四步:嵌入真实情境

新课标强调数学与现实世界的连接,备课可融入本地生活案例:用商圈停车位规划讲解排列组合,借社区健身路径设计圆周运动问题,准备3-5个生活化提问模板,如“如果把这个长方体换成快递纸箱,怎样计算胶带用量?”增强课堂代入感。

第五步:设计互动节点

每15分钟设置互动刺激点:概念类采用“快问快答”游戏,计算类设计小组竞速赛,几何证明安排实物模型拼接,关键知识点预留“陷阱题”讨论环节,例如故意展示含有符号错误的解题过程,引导学生自主发现错误。

第六步:预设个性方案

针对不同学习风格准备多版本讲解策略,视觉型学生提供动态函数图像软件,听觉型学生录制公式记忆口诀,动觉型学生配置数学实验工具包,同时为突发情况准备应急方案:当半数学生未完成课堂练习时,立即启动“小老师互助机制”。

数学备课不是机械套用模板,而是动态调整的思维地图,建议每周保留20%弹性备课时间,根据学生反馈实时优化教学路径,用超市购物小票设计方程应用题的效果,往往胜过十道标准练习题——真实的教学智慧,永远生长在课堂实践的土壤里。

制定清晰教学目标;深入研究教材内容并整合知识点体系化构建框架结构简洁明了的教学流程表及课后反思板块形成实用高效的数学教案模版。#数学教学# #课程设计技巧解析P/S#: 请根据实际情况调整字数和内容细节哦!