翻开书柜角落泛黄的数学课本,霉斑与折痕间藏着九十年代印刷油墨特有的酸涩气息,三年级下册第74页的统计图表习题旁,还留着当年用铅笔标注的歪扭小字——那是第一次接触“数据分析”时,父亲教我用尺子比着画坐标轴留下的印记。

教材插画里的数学启蒙

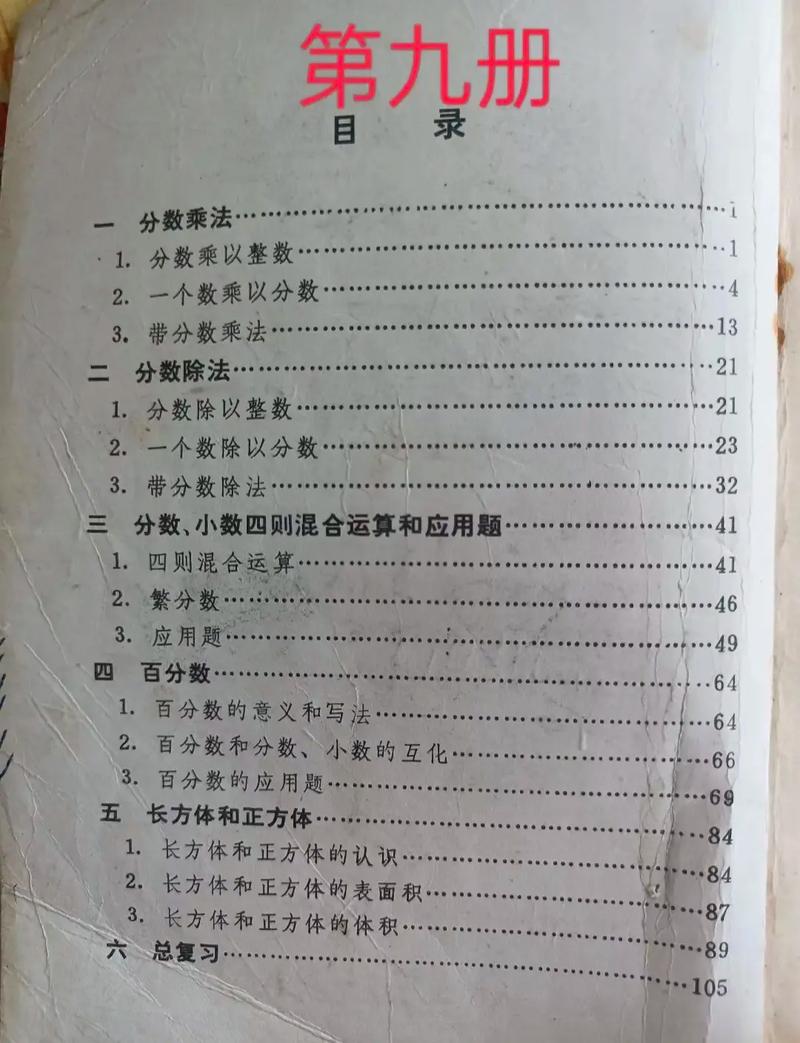

2001版人教版数学课本最动人的设计,是每个单元首页的彩色情景图,五年级学习分数时,插画师用切西瓜的场景将抽象概念具象化:七月的阳光穿透纱窗,八块等分的红瓤西瓜躺在青瓷盘里,穿背带裤的小男孩正将最大一块递给戴草帽的爷爷,这种视觉化教学法暗合皮亚杰认知发展理论,让数理逻辑在生活场景中自然生长。

应用题构建的思维骨骼

“两列火车相向而行”这类经典题目,实则是空间想象与逻辑推理的复合训练,记得为解鸡兔同笼问题,我在草稿纸上画出三十四个圆圈代表头,再给每个“动物”添上两条腿,最后多出来的十条腿必须属于兔子——这种具象化推演方式,比直接套公式更能培养数学直觉,北京师范大学周玉仁教授曾在研讨会上强调,早期数学教育应侧重“过程性理解”,而这正是老教材的精髓。

数学语言的美学渗透

六年级圆周率章节的页脚处,至今残留着圆规扎穿纸张的痕迹,当年为验证π的近似值,全班同学带着脸盆、卷尺在操场实测,发现无论器皿大小,周长与直径之比总在3.14附近波动,这种实践带来的震撼,比任何多媒体课件都更深刻地诠释了数学的普适性,上海教育科学院2019年的追踪研究显示,具有实体操作经验的学生,在立体几何模块的得分平均高出27%。

油印习题集上的涂鸦早被时光晕染,但课本里用红笔圈出的错题仍清晰如昨,当看到孩子如今用平板电脑做分数练习时,总会想起那个蝉鸣聒噪的午后——阳光斜斜照进教室,粉笔灰在光柱里浮沉,我们抓着木质直尺在课本插图里比划线段长度,仿佛丈量着整个童年的维度。

发表评论