备课质量直接影响课堂教学效果与学生数学能力的培养,初中数学教师需以学生认知规律为基础,结合学科特性优化备课流程,以下是经过教学实践验证的有效方法。

明确分层目标

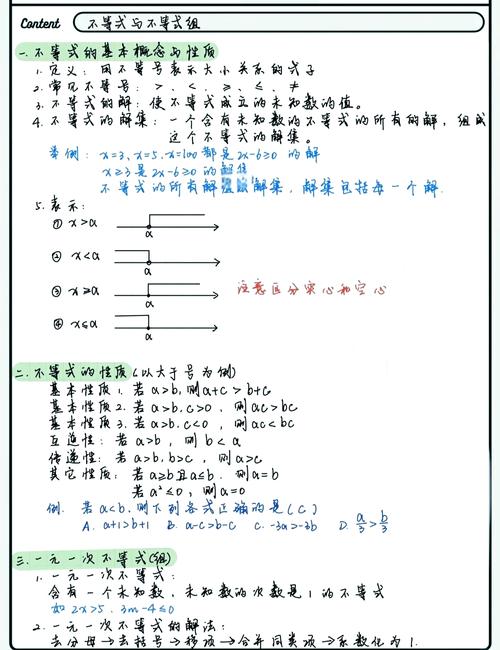

依据布鲁姆认知分类理论设置三级目标:基础层聚焦概念记忆(如掌握勾股定理表达式),理解层训练公式推导(如用拼图法验证定理),应用层设计实际问题(如测算操场旗杆高度),某校教研组将《一元二次方程》单元分解为12个具体能力指标,使每节课都有清晰的能力提升路径。

构建问题链系统

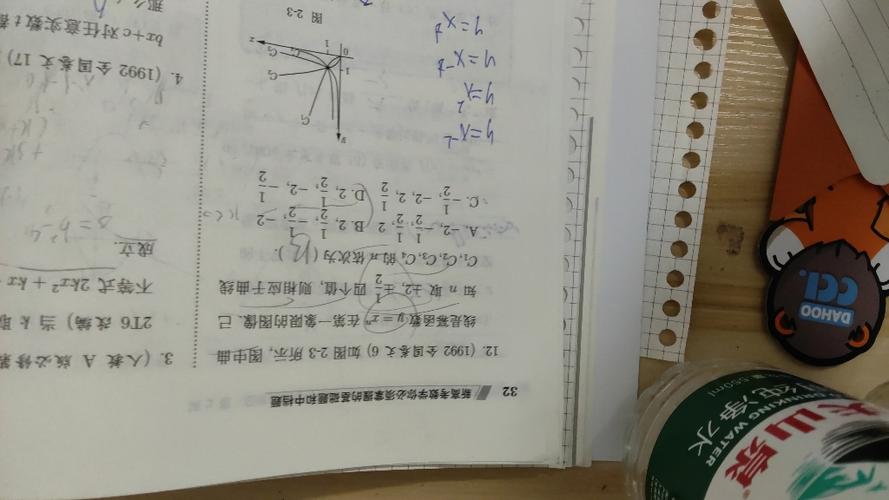

优质课堂需设计5-7个环环相扣的核心问题,函数图像》备课中,可设置递进式问题:

1、温度变化曲线与数学函数有何关联?

2、如何从表格数据转化为坐标系描点?

3、为什么不同函数会产生特定形状的图象?

每个问题预留3分钟思考时间,配套设计阶梯型提示卡,确保75%学生能自主突破思维瓶颈。

动态诊断工具开发

制作三类诊断模板:

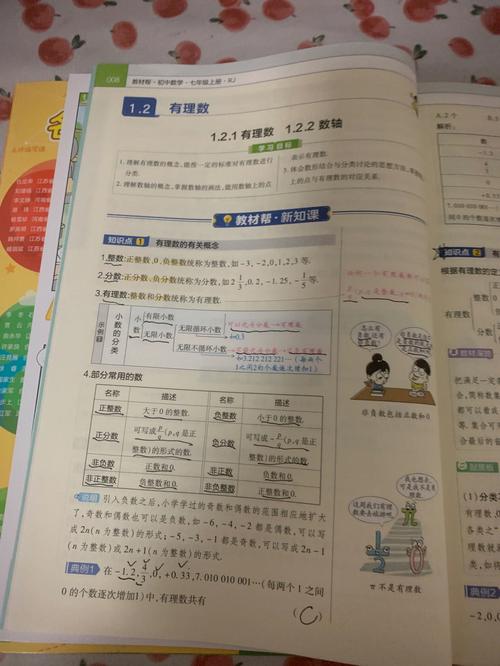

- 课前检测:3道选择题快速定位知识盲区(如用绝对值概念判断题)

- 课中记录表:实时统计例题正确率与典型错误

- 课后反馈单:设置开放性问题收集学生困惑点

某教师运用诊断数据发现,62%学生因未掌握数轴原理导致整式运算出错,针对性增加数轴动态演示环节后,错误率下降41%。

资源整合策略

建立四维资源库:

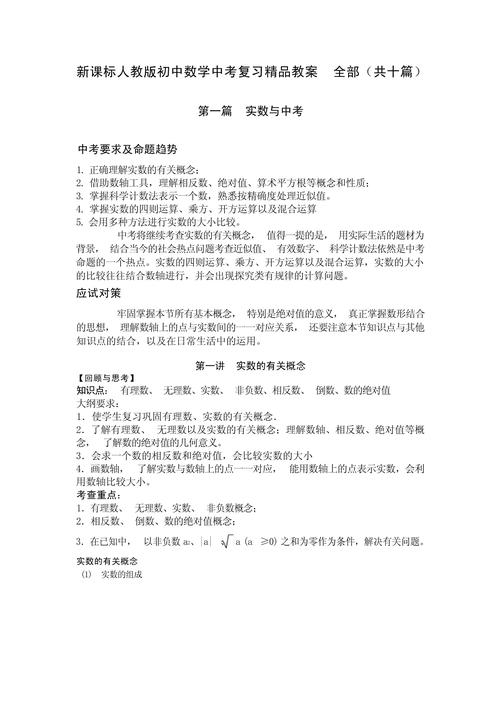

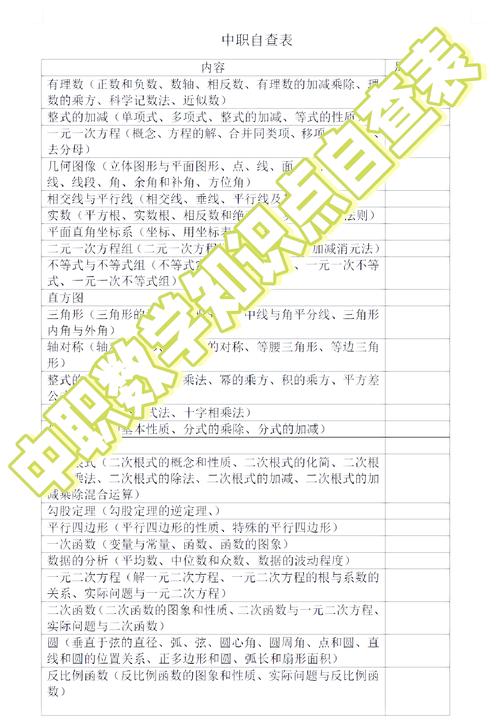

1、人教版/北师大版教材对比分析表

2、近五年中考真题考点分布图

3、几何画板动态课件库(含137个可修改模板)

4、生活化案例集(超市折扣、运动轨迹等)

每周用2小时更新资源库,标注每个素材适用的教学目标与难度等级。

反思迭代机制

课后立即记录三类信息:

- 学生注意力曲线(标注教学环节时间点)

- 预设与生成差异点(如定理证明环节比预计多耗时8分钟)

- 突发问题解决方案(如用手机测光功能解释投影定理)

每月进行教学录像复盘,重点观察学生微表情与互动质量,将20%低效环节替换为实践任务。

数学备课本质是思维可视化过程,教师需保持对学科本质的深度理解,建立“预设-实践-诊断-优化”的闭环系统,让每个45分钟都成为推动学生数学思维发展的精准支点。

发表评论