数学预习不是提前学

许多家长误以为预习就是让孩子提前学一遍课本内容,甚至提前刷题,这种观念容易让孩子产生“反正老师还会讲”的惰性,反而降低课堂效率,正确的预习方法应该围绕“发现问题、建立联系”展开,既能保护学习兴趣,又能提升课堂参与度。

预习的核心步骤

1、读课本,标记疑问点

数学教材的例题和插图往往暗含知识点逻辑,让孩子用5分钟通读第二天要学的内容,用铅笔圈出“看不懂的句子”或“不理解为什么这样解题”,预习《分数的认识》时,孩子可能会问:“为什么分数线要写成横线?”这类问题能引导他们在课堂上主动寻找答案。

2、用生活经验做类比

抽象概念需要具象化,比如预习“周长”时,可以让孩子用绳子围住课本封面,再拉直绳子测量长度;预习“方向与位置”前,带孩子观察小区地图,用“东南西北”描述常去的便利店位置,关联现实场景能减少陌生感,帮助孩子更快理解课堂内容。

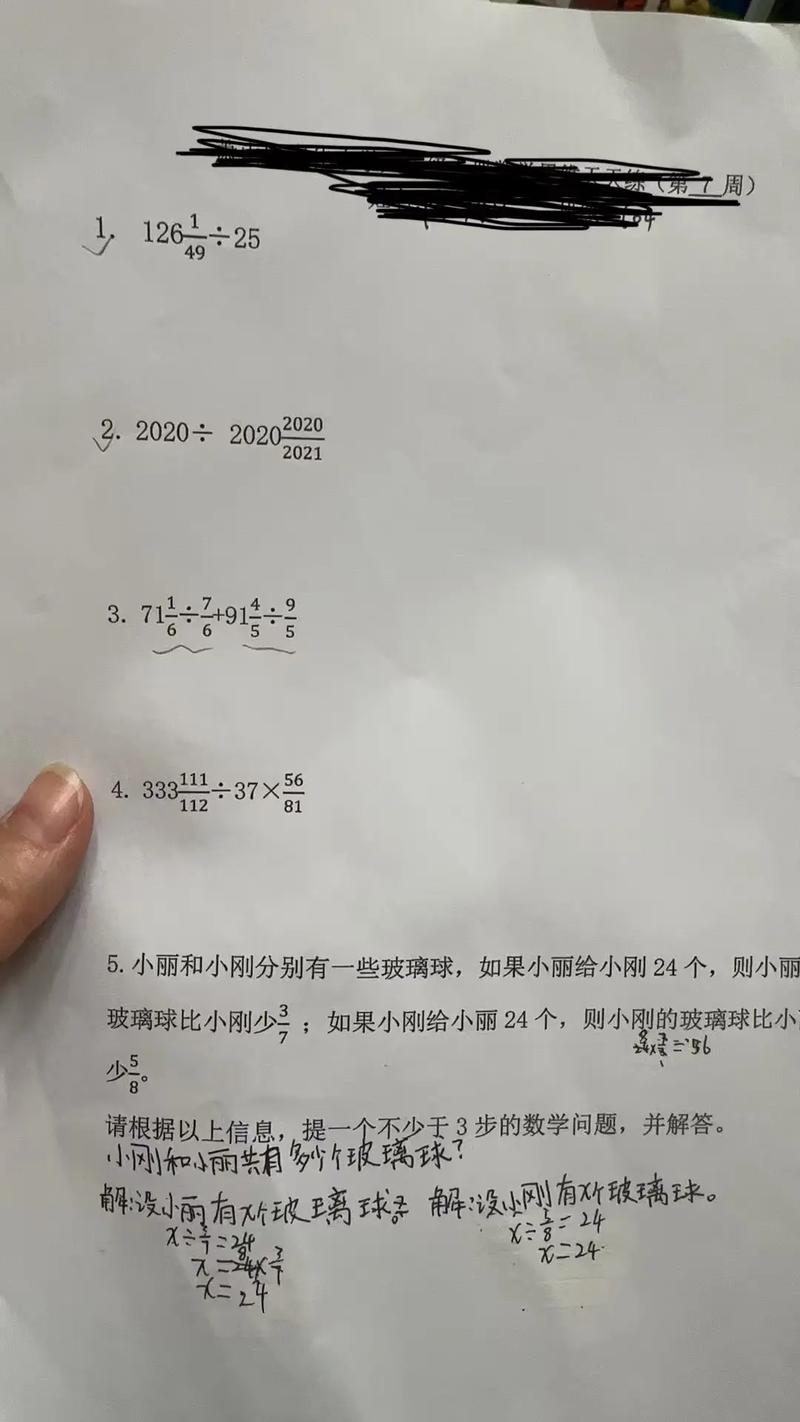

3、完成一道基础题,但不求全对

教材课后练习通常有3-4道基础题,挑1道让孩子尝试解答,重点不在答案正确与否,而是观察他们如何思考,如果孩子用“数手指”计算20-7,说明他可能还没掌握退位减法;如果画图解题,说明具备直观思维优势,家长可将这些细节反馈给老师,便于课堂针对性指导。

避开三个常见误区

过度依赖教学视频:动画讲解虽生动,但被动输入会削弱独立思考能力,视频仅建议用在预习后仍有困惑时。

强制写预习笔记:低年级孩子书写速度慢,抄写定义会消耗耐心,用口述、画图代替文字记录更有效。

盲目增加练习量:预习阶段做5道题和50道题效果差异不大,重点在于暴露知识盲区。

家长的角色:提问比讲解更重要

当孩子预习遇到困难时,忍住直接教方法的冲动,用问题引导:“课本上哪个例子和这道题有点像?”“如果数字变小一点,你会怎么做?” 孩子不会计算19×3,可以问:“能不能把19拆成10和9,分别算完再加起来?” 这比说“记住进位规则”更能培养解题策略。

预习的本质是搭建“问题脚手架”,带着疑问进课堂的孩子,听课时注意力会更聚焦,课后巩固效率提升50%以上,一线教师反馈,坚持科学预习的学生,两年内数学自主学习能力普遍超过同龄人。

预习工具推荐

- 磁性几何片:拼接图形理解周长、面积变化

- 可擦写百数表:观察数字规律,培养数感

- 厨房电子秤:通过称重实操“克与千克”单位换算

数学思维不是教出来的,而是通过主动探索形成的,每天10分钟结构化预习,比周末2小时刷题更有长期价值。

发表评论