数学作为初中阶段的核心学科,其重要性不仅体现在考试中,更在于培养逻辑思维与解决问题的能力,对于初二学生而言,数学知识从具象向抽象过渡,掌握正确的方法能显著提升学习效率,以下从知识理解、习惯养成与思维训练三方面提供可落地的建议。

一、构建清晰的知识框架

初二数学涵盖几何证明、函数初步、代数方程等重点模块,建议每学完一章后,用思维导图梳理公式定理的推导逻辑,例如学习“勾股定理”时,将直角三角形性质、实际应用案例(如测量问题)与相关变式题整合到同一张图表中,每周花20分钟复习导图,强化知识点间的关联记忆。

二、从错题中提炼规律

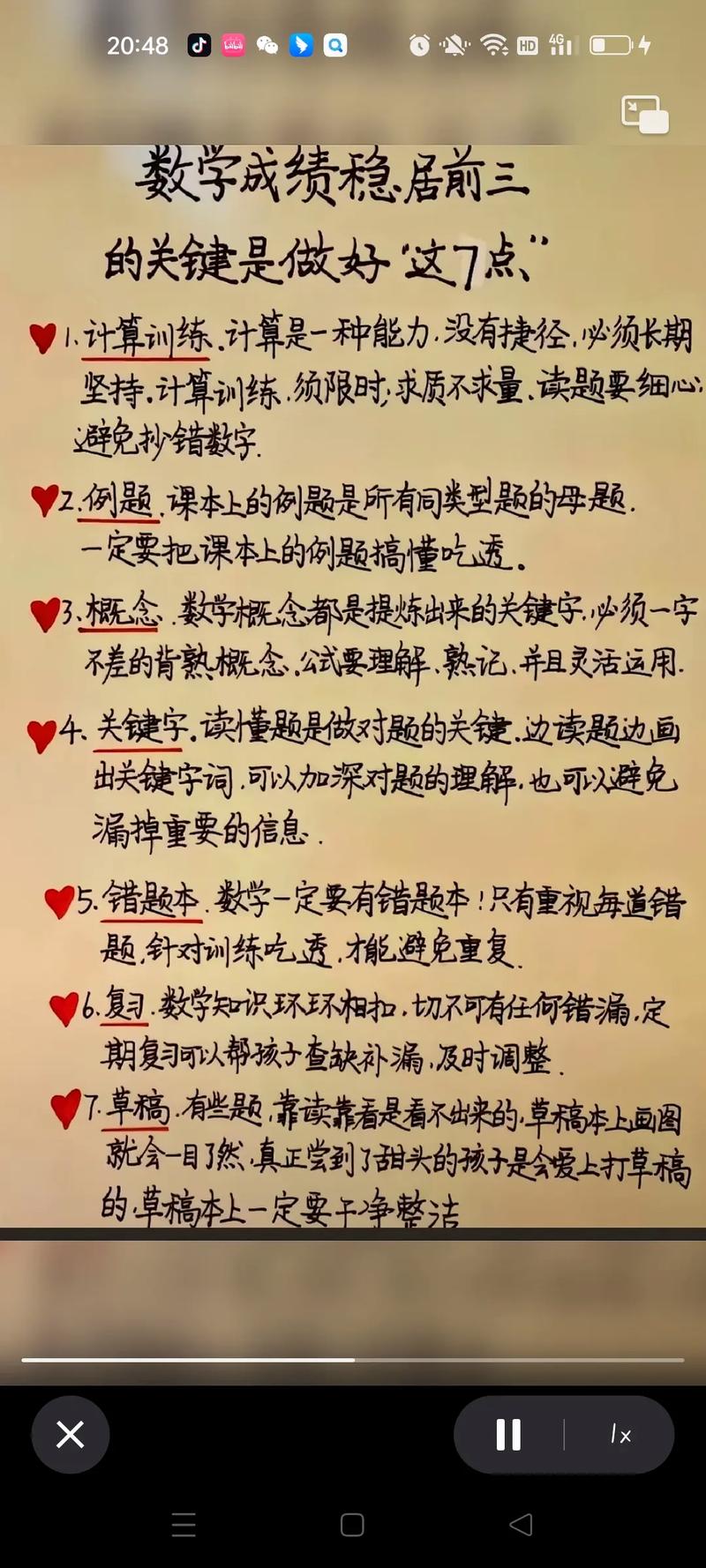

许多学生反复刷题却收效甚微,关键在于未建立错题分析机制,准备活页本记录典型错题,用不同颜色标注错误类型:红色代表概念混淆(如分式方程漏检验),蓝色标注解题方法缺失(如辅助线添加思路),统计发现,初二学生60%的错误源于步骤跳步,因此需强制要求自己写出完整的推导过程。

三、用实际问题激活数学思维

教育部《义务教育数学课程标准》强调“用数学眼光观察现实世界”,尝试将课本知识迁移到生活场景:通过计算楼梯斜坡角度理解三角函数;用统计方法分析家庭月度水电费波动,这类实践不仅能加深理解,更能培养建模能力——这正是中考压轴题重点考察的方向。

四、建立分阶段练习体系

每日基础练习(15分钟):专注计算准确率,如整式运算、方程求解

每周专题突破(40分钟):针对薄弱环节选择3-5道进阶题,重点训练解题思路

月考综合模拟(90分钟):完全模拟考试环境,培养时间分配与应变能力

某重点中学调研显示,坚持“每日录音讲题”的学生,三个月后数学平均分提升12分,具体操作:选择当天遇到的难题,用手机录音阐述解题思路,回放时检查逻辑漏洞,这种方法比单纯写题更能暴露思维盲区。

数学能力的提升如同登山,短期突击可能收效甚微,但持续用科学方法突破瓶颈,终将在某个节点实现质的飞跃,当遇到困难时,记住每个数学概念都是人类智慧历经千年锤炼的结晶,你正在踏着无数数学家的足迹前行。

发表评论