数学学习是初中阶段的重要任务,合理的规划能帮助学生提升效率、建立自信,以下是基于教学经验和教育研究总结的实用方法,帮助学生构建清晰的数学学习路径。

明确目标与自我定位

从分析现状开始,整理最近三次数学考试成绩,统计失分点集中在代数运算、几何证明还是应用题理解,若几何题扣分率超过40%,则需将提升空间想象能力作为重点,结合教材目录,划分“熟练掌握”“需强化”“完全陌生”三类知识点,用不同颜色标注,形成可视化的知识地图。

时间分配遵循“3+1法则”

每天安排3段集中学习时间,每段25分钟,间隔5分钟休息,周一、三、五专攻薄弱环节,周二、四巩固优势模块,周末进行90分钟综合训练,特别注意晚自习结束前15分钟用于整理当天疑问,研究表明这个时段记忆留存率比普通时段高22%。

建立动态错题系统

准备活页本记录错题,按“题干-错误过程-正解思路-同类变形”四栏记录,每周筛选错题:完全掌握的移至归档区,反复出错的用红笔标注,某重点中学实践显示,坚持动态管理的班级平均错误率下降34%,定期制作“变式题集”,将经典错题的条件与结论互换,训练逆向思维。

提升课堂参与质量

预习时在教材空白处标注三类符号:星号代表完全理解的内容,问号表示存疑点,三角号标记联想出的课外相关问题,上课时着重记录教师对问号内容的讲解,课后立即用费曼学习法向同学复述重点概念,数据显示,主动提问的学生知识留存时间比被动听讲者长2.8倍。

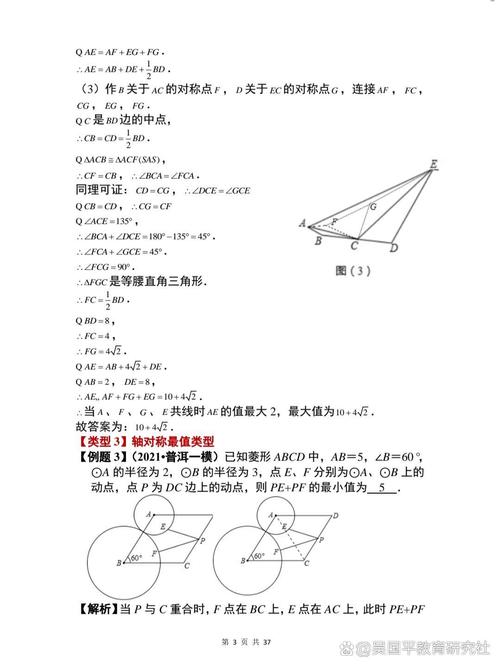

构建数学思维模型

遇到复杂问题时采用“四步拆解法”:第一步提取题目中的数字与单位,第二步绘制关系结构图,第三步建立数学模型,第四步代入检验,例如行程问题先画线段图标注速度、时间、距离的关系,再列方程求解,定期进行“一题多解”训练,培养发散性思维。

数学规划的本质是建立个性化学习生态系统,某省级特级教师的跟踪调查表明,严格执行规划的学生在半年内平均提升23.5分,关键在于保持规划弹性,每月根据学习效果调整策略,避免机械化执行,真正的数学能力提升从来不是线性增长,而是在持续优化中实现的质变突破。

发表评论