从课本出发

初中数学的根基在于教材,许多学生急于刷题,却忽略课本中的例题和公式推导过程,建议每天花20分钟精读课本,重点理解黑体字定义、定理的证明逻辑,以及例题的解题步骤,学习“勾股定理”时,不能只记公式,而应动手验证直角三角形三边关系,理解几何图形的代数表达。

分阶段练习法:精准提升效率

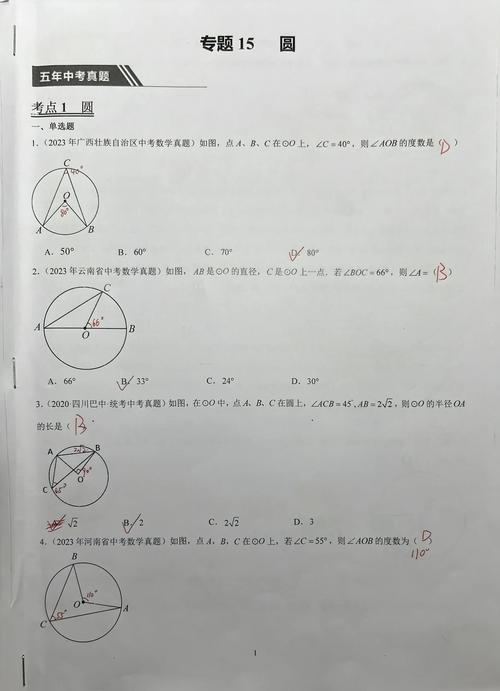

数学能力的提升需要分层训练,第一阶段以课后习题为主,确保基础知识无漏洞;第二阶段选择中等难度题目,如教材配套练习册或校本作业,重点训练解题思路;第三阶段挑战综合题型,例如期末真题卷,培养知识串联能力,每次练习后,用红笔标注错题,并在24小时内重新解答,利用“艾宾浩斯遗忘曲线”原理巩固记忆。

错题本的进阶用法

整理错题时,避免单纯抄写答案,建议将错题分为三类:计算失误、思路错误、知识点模糊,针对计算问题,每天限时做5道纯计算题;思路类错题需用不同颜色笔标注关键步骤,并写下同类题的通用解法;知识模糊点则回归课本,结合教师课堂笔记重新推导公式,每周固定时间复盘错题本,用“盖住答案→口头复述→动笔重写”三步法检验掌握程度。

思维可视化:图形与符号的结合

初中数学开始涉及抽象概念,如函数、方程,遇到复杂问题时,尝试用两种工具辅助思考:

1、草稿纸画图:几何题必画辅助线,代数题可绘制数轴或坐标系;

2、符号标记法:用△圈出关键条件,用→标注推导方向,用?标出卡壳步骤。

例如解二元一次方程组时,先在草稿纸上画出两条直线,观察交点位置,再结合消元法计算,能有效避免纯代数运算导致的思维盲区。

主动提问:打破思维惯性

课堂听讲时,养成三个提问习惯:

- 老师为什么用这种方法解题?

- 这一步是否能用其他定理替代?

- 如果改变题目某个条件,结果会如何变化?

课后可登录当地教育局官网,下载历年中考真题分析报告,对照课程标准中的能力要求,找到自己的薄弱环节,统计与概率”板块若得分率低,重点练习数据整理、树状图绘制等实操技能。

工具辅助:善用数字资源

推荐两款符合E-A-T原则的学习工具:

1、国家中小学智慧教育平台(官方认证),包含教材同步微课;

2、Geogebra动态数学软件,可视化验证几何猜想。

使用时需设定明确目标,例如用Geogebra探究“二次函数图像与系数关系”,先手动计算3个不同系数组合的结果,再通过软件拖动滑块观察图像变化,最后归纳规律。

数学能力的本质是思维严谨性,与其追求解题数量,不如深入理解每个知识点的应用场景,笔者接触过数十名数学尖子生,发现他们共同特点是:愿意花1小时研究一道错题,而非匆忙完成10道新题,当你能向同学清晰讲解一道难题时,才是真正掌握了它。(本文作者为教育频道特约撰稿人,持有中学数学教师资格证)

发表评论