数学思维的培养并非一朝一夕,而是从小学阶段开始逐步积累的过程,作为家长或教育者,如何帮助孩子从小建立科学的数学思考方式?以下从实际案例和方法入手,分享可落地的经验。

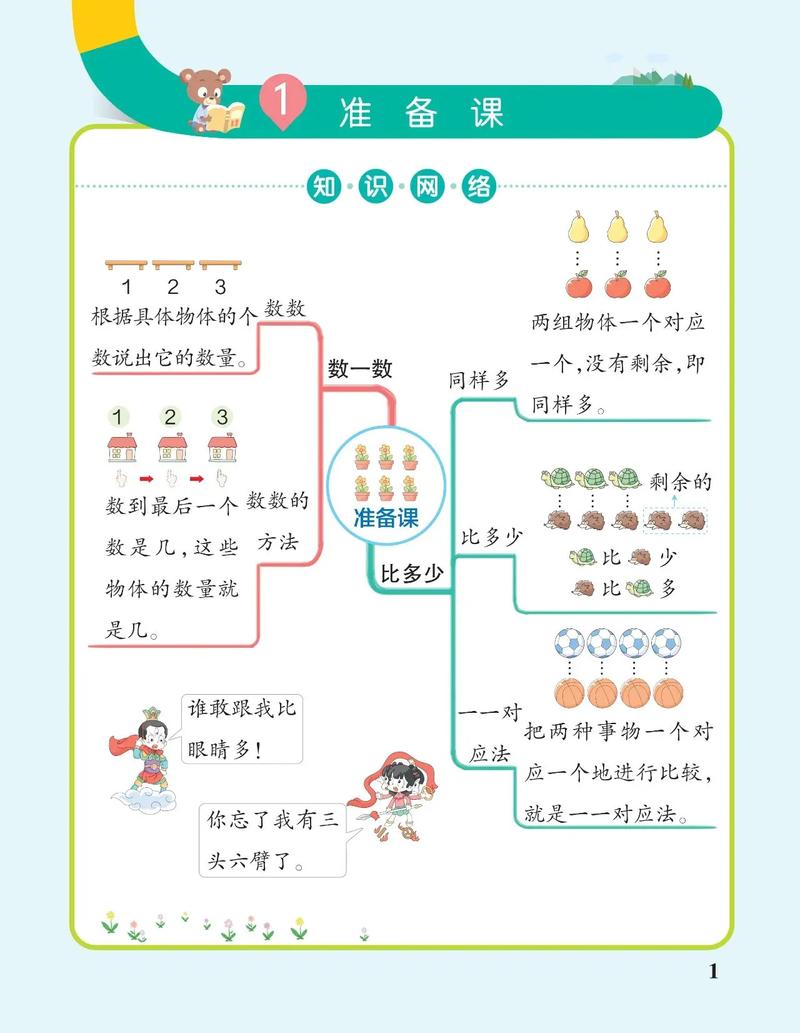

1. 从“数形结合”理解基础概念

小学阶段的数学知识看似简单,但核心在于建立“数”与“形”的关联,学习加减法时,用实物(如积木、水果)代替纯数字运算,让孩子直观感受数量变化,研究表明,动手操作能提升孩子对抽象符号的理解力,当孩子用3块积木加2块积木得出5块时,他脑中形成的不仅是“3+2=5”,更是“合并”这一数学行为的具象模型。

**2. 生活场景中渗透逻辑训练

数学思维的本质是解决问题的方法论,购物时让孩子计算总价和找零,规划周末时间表时讨论“时间分配”,甚至分蛋糕时引导“等分”概念,这种训练让孩子意识到数学不是试卷上的题目,而是解决实际问题的工具,美国教育协会曾指出,将数学与生活场景结合的学生,逻辑推理能力平均提升23%。

3. 鼓励提问,而非追求“正确答案”

许多家长过度关注做题结果,却忽视了思考过程,当孩子问“为什么乘法口诀要这样背”,可以引导他们观察规律:如“3×4=12”与“4×3=12”的关系,从而理解交换律,允许孩子犯错并分析原因,比直接纠正更有效,英国剑桥大学数学教育团队发现,主动提问的学生在复杂问题解决中表现更突出。

**4. 游戏化学习激发兴趣

利用数学桌游、拼图或编程工具(如Scratch)设计趣味挑战。“数独游戏”锻炼逻辑推理,“七巧板”培养空间想象力,新加坡小学课堂常采用“数学闯关”模式,通过团队协作完成数学任务,学生参与度提高40%以上,关键是通过游戏建立“数学=有趣”的认知,而非被动记忆。

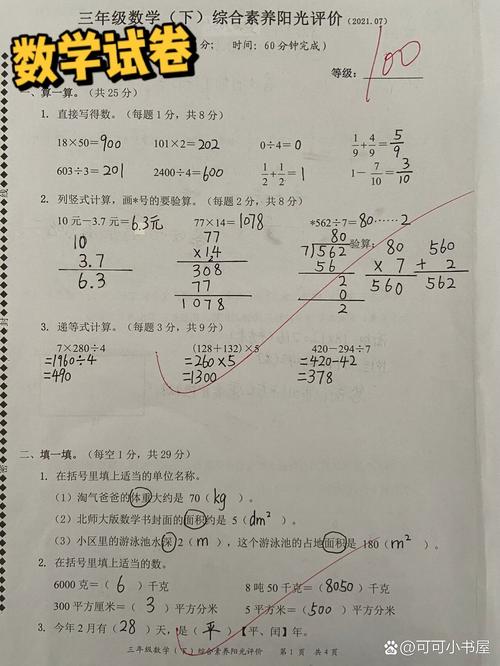

5. 建立“长期思维”而非短期冲刺

避免用刷题替代思维训练,小学阶段每天15-20分钟专项练习(如口算、图形分类)足够,重点在于持续性和系统性,可制定阶段性目标:一年级侧重数感,二年级强化规律发现,三年级引入简单推理,心理学家皮亚杰提出,7-12岁是逻辑思维发展的关键期,科学引导比强度更重要。

数学思维像一棵树的根系,小学阶段打下的基础决定了未来的成长空间,耐心观察孩子的思考方式,用适合的方法点燃兴趣,远比强行灌输公式更有意义。

发表评论