许多家长发现,孩子学习数学时容易感到疲惫,甚至产生抗拒心理,这种“累”可能并非来自数学本身,而是方法不当导致的压力积累,作为教育从业者,结合多年教学观察,我认为解决这个问题需要从认知规律与教学策略入手。

一、数学疲劳的根源剖析

1、机械化重复削弱兴趣

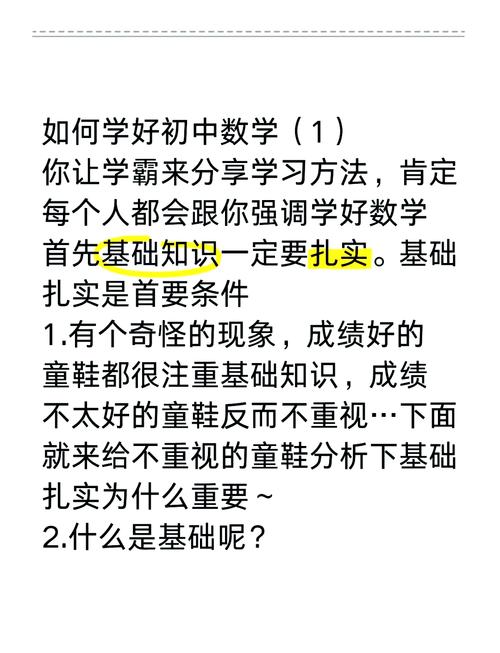

过量刷题、公式强行记忆会让孩子陷入机械操作,研究表明,当大脑无法建立知识间的关联时,认知负荷会显著增加。

2、难度断层引发挫败感

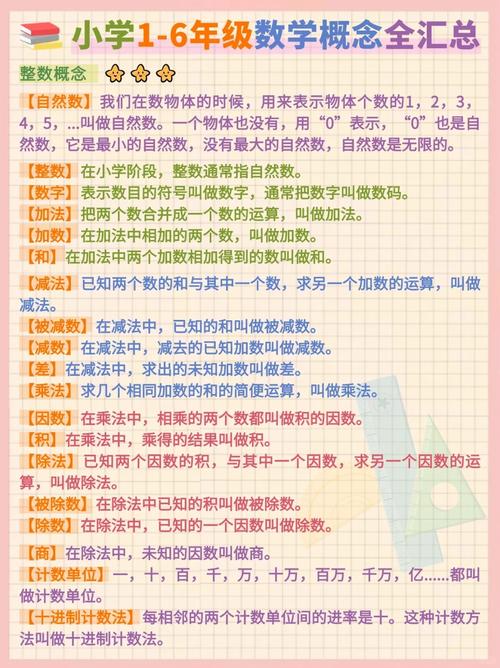

部分教材章节存在知识点衔接不畅的问题,例如从整数运算直接过渡到分数,缺少缓冲带,导致学生理解困难。

3、评价标准单一化

过度关注计算速度与准确率,忽视思维过程的培养,容易让儿童形成“怕错”心理。

二、构建高效教学框架的实践路径

1、具象化知识导入法

针对6-12岁儿童具象思维特征,采用实物操作辅助教学,例如用切分苹果讲解分数,通过测量课桌理解长度单位,将抽象符号转化为可触摸的体验。

2、阶梯式任务设计

将教学目标拆解为三级挑战:

- 基础层:确保掌握概念核心(如理解乘法是加法的快捷方式)

- 应用层:设计生活情境问题(计算购物找零、规划旅行时间)

- 拓展层:开放型探究任务(用七巧板探索几何对称性)

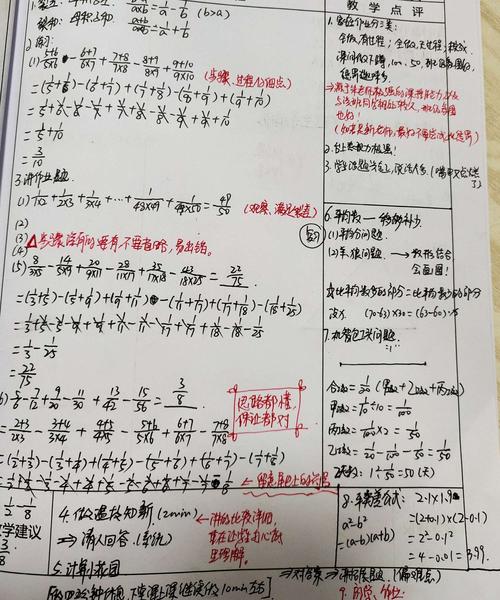

3、错题资源化策略

建立“进步笔记本”,引导孩子用不同颜色标注错误类型,计算失误用黄色,概念混淆用蓝色,每周末进行归类分析,将错误转化为个性化学习地图。

三、激发持续学习动能的三个关键

1、游戏化机制设计

开发数学桌游,如“速算大闯关”卡牌游戏,融入四则运算;利用家庭物品玩“形状寻宝”,在娱乐中强化几何认知。

2、过程性激励体系

采用“成长树”记录法,每完成一个知识模块就添加树叶,解决复杂问题后绘制果实,用视觉化方式呈现进步轨迹。

3、现实问题联结

带孩子参与超市比价、家庭旅行路线规划,让他们感受数学的现实价值,曾有位学生通过计算快递箱容积,成功帮父母优化了储物空间,这种成就感远超试卷分数。

数学教育不是赛道而是旅程,当教师与家长能蹲下来用孩子的视角观察数字世界,当练习册上的习题变成解决真实问题的钥匙,所谓的“累”自然会转化为探索的乐趣,每个孩子都具备数学思维的种子,我们需要做的,是提供合适的土壤而非统一的模具。

发表评论