一堂优质的初中数学课,不仅要传递知识,更需要点燃学生探索的热情,教师需在有限的课堂时间内,将抽象符号转化为可感知的逻辑,让不同基础的学生都能找到学习抓手,以下是提升数学课堂效果的六个实践策略。

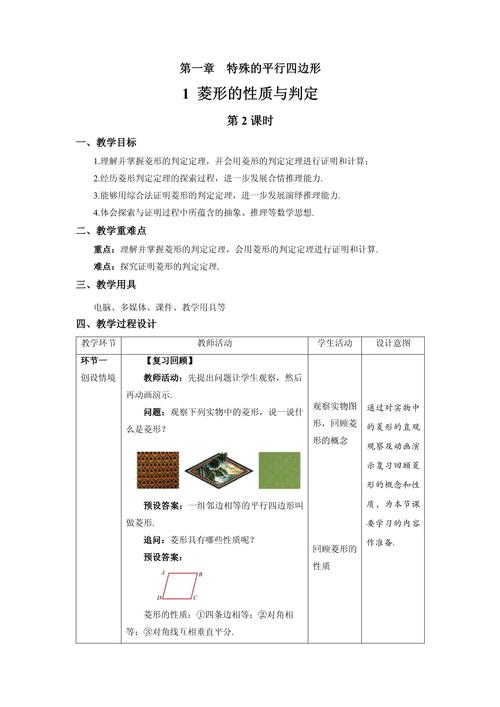

精准拆解教学目标

课堂成败首先取决于目标是否清晰,教师需将每节课的知识点细化为三级阶梯:基础概念(如二次函数定义)、技能训练(求函数解析式)、思维拓展(分析抛物线运动轨迹),提前设计分层练习,例如让A层学生推导公式,B层学生完成变式题,C层学生掌握标准解法,确保每个学生都能在最近发展区获得提升。

创设问题链激发参与

在讲解全等三角形判定时,可设置递进式提问:"两张完全重合的三角形纸片具备什么特征?→若撕掉一个角还能判定全等吗?→施工现场测量河宽如何运用这些定理?"通过生活化的问题链,引导学生从被动听讲转为主动构建知识体系,适时引入小组竞赛机制,如限定5分钟用不同方法证明勾股定理,能有效提升课堂活力。

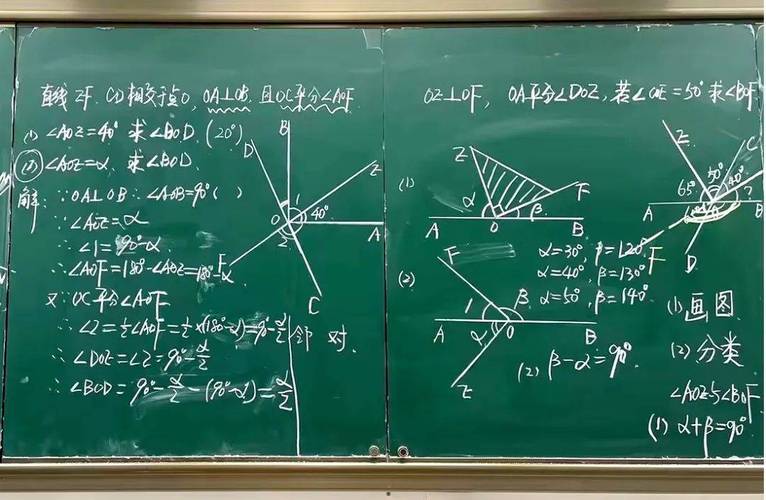

可视化工具破译抽象概念

立体几何教学可借助3D建模软件旋转观察棱柱结构,函数图像变化用动态坐标系演示,曾有位教师在教概率时,让学生分组进行200次抛硬币实验,将各组数据汇总后绘制频率折线图,当实验次数趋向无限时,0.5的概率值自然浮现,这种具象化体验比单纯讲解大数定律更易被理解。

即时反馈调节教学节奏

课堂进行15-20分钟时,通过速答检测(如手持彩色答题卡)获取学情反馈,当发现35%学生混淆了平方根与算术平方根,立即插入辨析环节:用数轴标注典型案例,请答对的学生讲解思考过程,这种动态调整比按部就班完成教案更能提升教学有效性。

跨学科联结激活应用意识

在讲解直角坐标系时,引入城市GPS定位原理;教统计图表时,让学生收集家庭月度用电数据制作可视化报告,某校开展的"设计最优储蓄方案"项目,要求学生运用函数、利率计算等知识,同时渗透财商教育,这类实践使数学真正成为解决问题的工具。

教师专业力构建课堂磁场

备课时反复推敲概念表述的准确性,例如区分"数轴是直线"与"数轴是直线模型",解题示范时故意设置典型错误,如分解因式时遗漏负号,引导学生发现并纠正,定期展示数学史片段,讲述韦达定理背后的传奇故事,这些细节累积成学科魅力。

教育是慢艺术,数学课堂尤需耐心耕耘,当教师眼中既有知识脉络又有个体差异,当黑板上的公式与窗外的世界产生联结,理性的光辉自然会照亮每个求知者的眼睛。

发表评论