高中数学教学的有效性既依赖于教师的教学策略,也离不开学生的科学学习方法,本文从教与学两个维度展开探讨,为教师优化课堂设计、学生提升学习效率提供参考。

一、教师教学策略的核心方向

1、情境化教学设计

将抽象的数学概念与生活场景结合,例如通过“房贷利率计算”引入等比数列,或借助“运动轨迹分析”建立坐标系概念,情境设计需贴近学生认知水平,避免过度复杂化。

2、问题链驱动模式

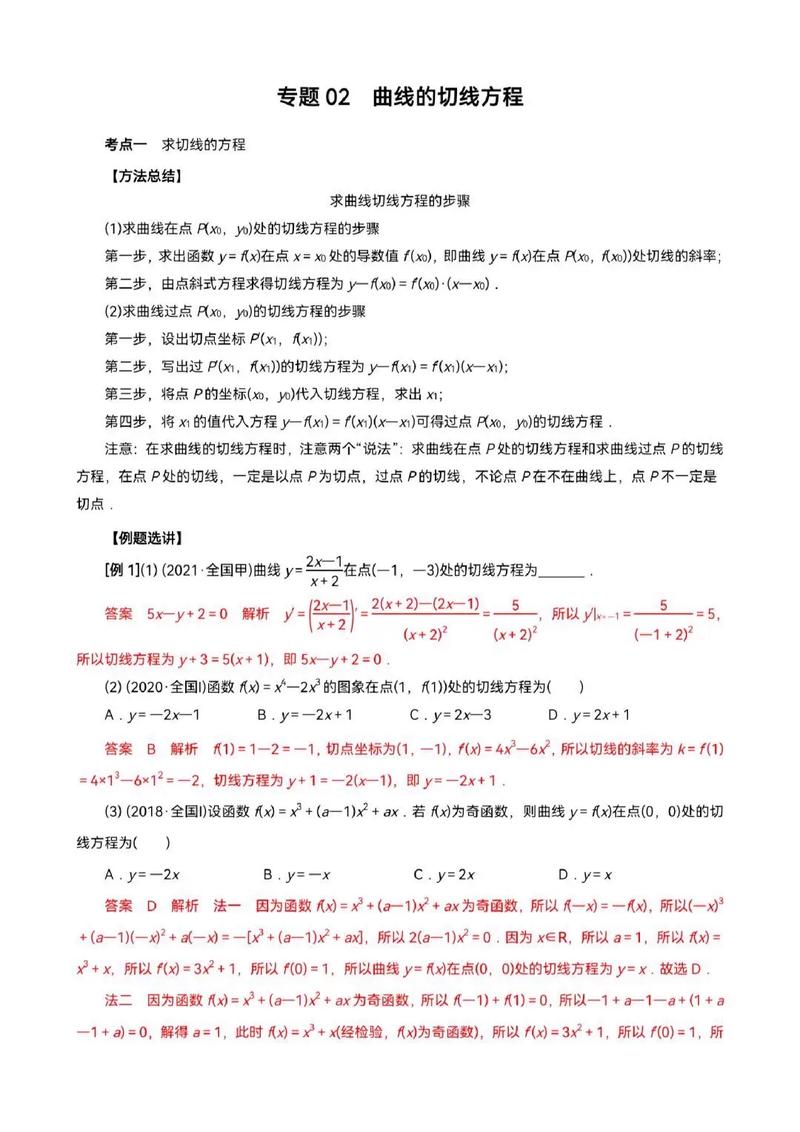

构建阶梯式问题系统,如导数教学中可设置“瞬时速度如何计算→平均速度的局限性→极限思想的引入”问题链,每个问题设置需预留2-3分钟独立思考时间,激发深层思考。

3、分层递进训练体系

根据学生认知差异设计三类练习:基础巩固题(占比50%)、能力提升题(30%)、拓展探究题(20%),例如三角函数章节,可分别设置公式应用、实际建模、复杂恒等式证明等梯度任务。

4、技术融合教学法

合理使用Geogebra动态演示函数图像变换,利用Python编程验证概率统计结果,技术工具的应用时长建议控制在课堂时间的15%-20%,避免削弱思维训练本质。

二、学生高效学习的关键路径

1、概念溯源学习法

建立数学概念的三维理解:历史发展脉络(如对数发明背景)、形式化定义(教科书表述)、现实应用场景(地震等级计算),建议制作概念卡片记录这三个维度。

2、解题过程显性化

采用双色笔记法:黑色记录解题步骤,红色标注关键思路,例如解析几何题中,用红笔圈出坐标系建立的关键点,标注几何条件代数化的转换逻辑。

3、错题深度分析系统

建立错题四维分析表:

- 知识盲区定位(如立体几何空间想象力不足)

- 思维误区诊断(概率问题中的条件概率混淆)

- 运算规范检查(导数求导步骤缺失)

- 改进方案制定(专项训练计划)

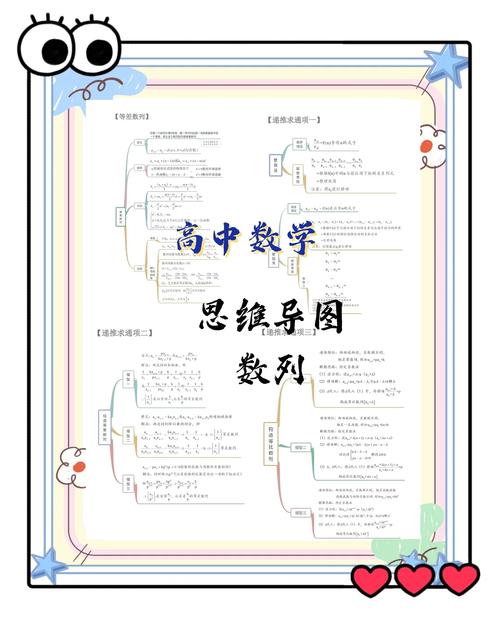

4、跨模块知识整合

构建学科知识网络图,例如将函数与方程、不等式、数列进行联结,标注各模块间的转换关系,推荐使用思维导图软件每周更新知识结构。

三、教学互动的优化建议

教师应建立动态学情反馈机制,通过课堂即时问答、周测数据分析等方式,精准把握学生认知难点,例如发现半数学生在空间向量应用中存在困难时,可设计实物模型观察环节,学生则需要培养主动提问习惯,将模糊点转化为具体问题,如将“听不懂导数应用”转化为“如何建立利润最大化的函数模型”。

数学教育的本质是思维体操,既需要教师构建启发性的教学框架,也要求学生成为主动的知识建构者,当教法与学法形成共振,抽象的数学符号将转化为解决问题的利器,教育工作者需持续更新教学理念,而学习者则应培养终身受益的数学思维习惯——这或许才是应对未来挑战的核心竞争力。

发表评论