教师资格考试的小学数学科目二,知识点繁杂且与实际教学结合紧密,单纯的机械背诵不仅效率低下,还容易混淆核心概念,如何高效记忆并灵活应用?关键在于建立知识框架与理解底层逻辑的结合。

第一步:拆解考纲,建立模块化知识体系

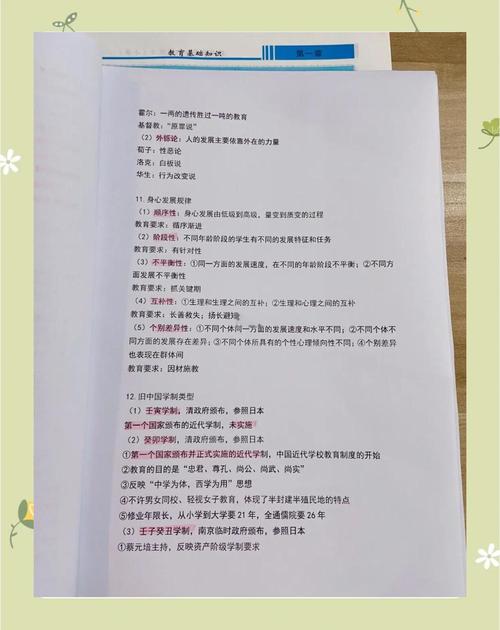

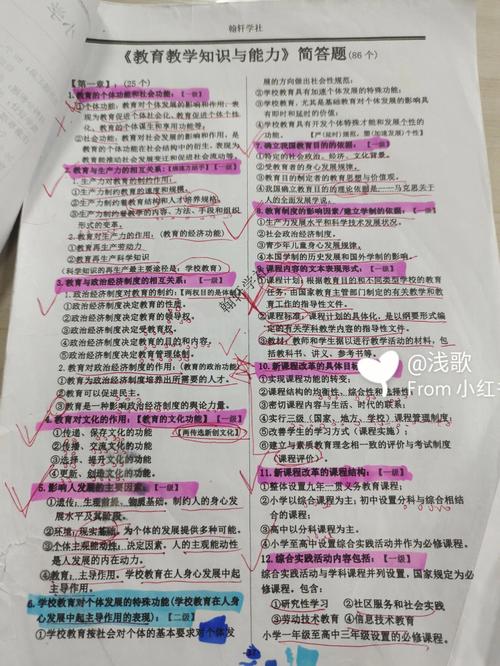

打开教育部发布的《小学数学教师资格考试大纲》,用思维导图工具将“数学学科知识”“课程与教学论”“教学设计”三大板块拆解成子模块,数与代数”模块包含数的运算、方程与不等式等核心考点,每个子模块用关键词标注历年真题中的高频题型,数感培养”常与教学设计题挂钩,建议用不同颜色区分理论概念与案例分析,视觉化呈现能强化记忆锚点。

第二步:用“问题链”激活理论记忆

死记硬背教学原则容易张冠李戴,尝试将每条理论转化为课堂场景中的问题,例如维果茨基的最近发展区理论,可设计问题链:“学生独立解题的正确率只有40%,如何设计阶梯性问题?”→“提供哪类辅助工具能搭建认知支架?”→“如何判断学生已跨越当前发展区?”通过模拟真实教学决策的过程,抽象理论会自然内化为条件反射式的解题思路,某位2023年高分考生分享,用该方法后教学设计题得分率提升了27%。

第三招:真题解剖中的记忆强化术

近五年真题中,65%的辨析题考查点集中在“学生常见错误归因”与“教学策略适配性”,建议将错题按“概念误解类”“方法缺失类”“逻辑混乱类”分类整理,在笔记本左侧记录典型错例,右侧对应标注《课标》中的核心素养要求及矫正策略,例如学生用机械记忆解分数应用题,需对应“数感”素养条目,采用实物操作与图示法进行干预,这种靶向关联能显著提升答题精准度。

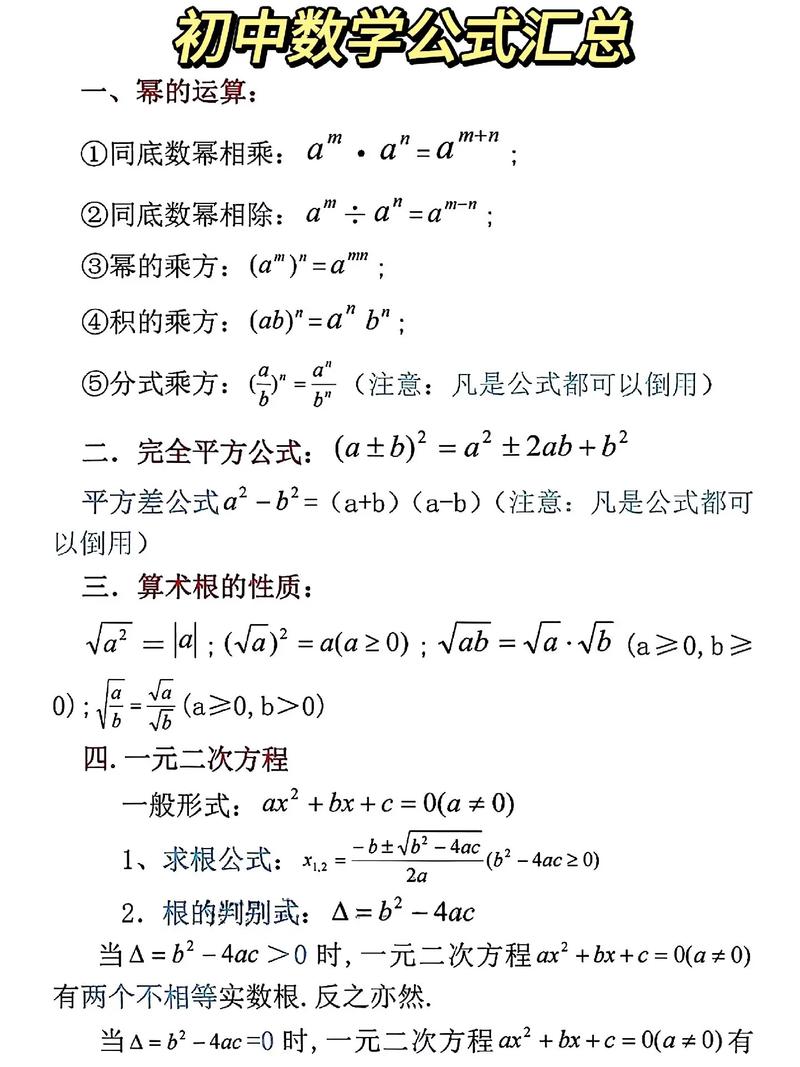

第四步:高频考点的记忆编码技巧

针对必考的数学思想方法(转化、建模、分类讨论),用生活化类比建立记忆钩子,例如函数思想可比拟为“自动售货机”(输入→处理→输出),搭配简笔画图示,重要公式如鸡兔同笼的假设法,可改编为口诀:“全当鸡来算,腿数少一半,每差两条腿,换只兔子看”,某教研机构实验数据显示,结合视觉与听觉编码的考生,知识点再现准确率比纯文字记忆组高41%。

冲刺阶段的时间折叠策略

将最后两周划分为“知识检索期”与“命题模拟期”,每天早晨用15分钟快速绘制随机模块的思维导图(禁用参考资料),晚间用真题中的案例分析题检验知识调用能力,特别关注2022年新课标新增的“尺规作图”“数据意识”等内容,这些往往是命题人设置区分度的关键点,建议组建3-5人的线上备考小组,每周进行命题互测,陌生人的视角能暴露出自身思维盲区。

备考过程中常见误区是过度追求记忆量而忽视知识联结,曾有考生背诵了所有教学原则却在案例分析中得低分,根源在于未理解“启发性原则”与“问题导学”策略的内在关联,考官不是在选拔记忆机器,而是在寻找能用专业知识解决真实教学问题的思考者。

发表评论