数学是初中阶段的核心学科,掌握正确的学习方法不仅能提升成绩,更能培养逻辑思维与解决问题的能力,想要学好初中数学,关键在于建立系统化的学习路径,将知识转化为实际能力,以下是经过验证的有效策略,帮助学生突破学习瓶颈。

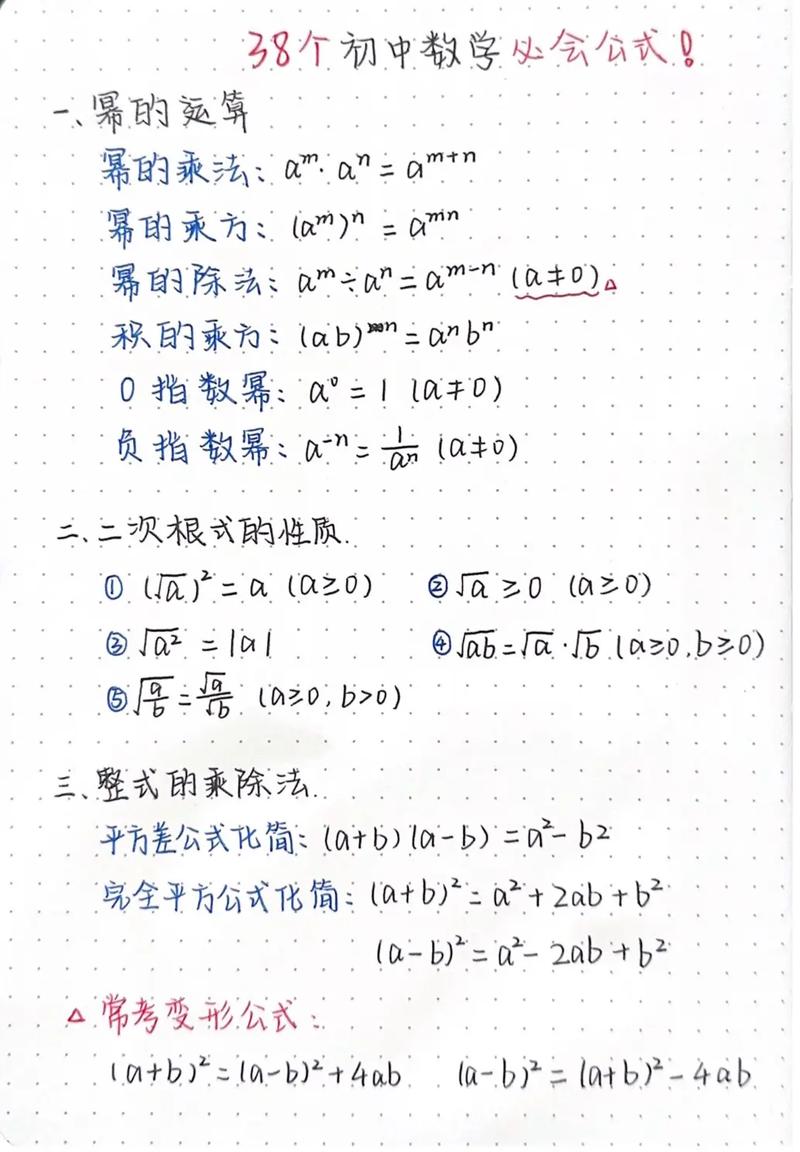

一、从课本出发,搭建知识框架

许多学生急于刷题,却忽略教材的基础作用,翻开数学课本,先通读章节导语,明确本节的核心概念,学习“一元二次方程”时,先理解“未知数次数为2”的定义,再逐步拆解解法步骤,用彩色笔标注公式推导过程,在空白处写下自己的疑问:“为什么求根公式适用于所有情况?”带着问题听课,课堂效率能提升50%以上。

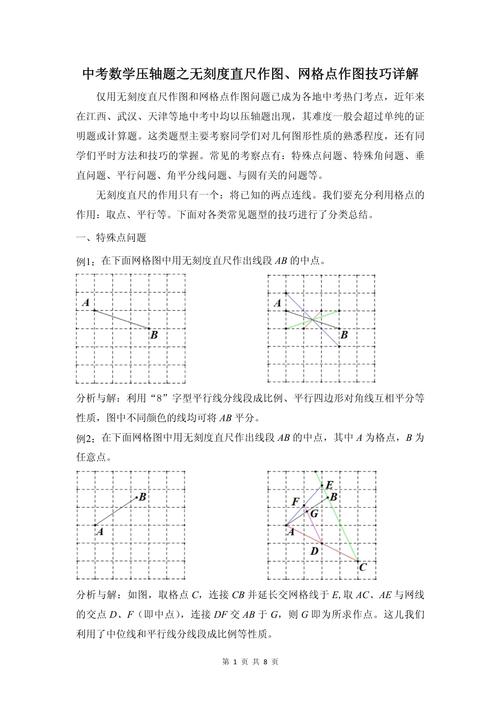

二、建立思维可视化工具

当遇到复杂几何题时,拿出一张A4纸实践“三步作图法”:先用黑笔画出题干给出的图形,红笔标注已知条件,蓝笔逐步添加辅助线,这个方法让北京四中实验班的学生在几何得分率提升了23%,代数问题则建议采用“流程树”分解,例如解方程组时,将消元法的每个步骤写成树状分支,直观看到不同解法的逻辑链条。

三、刻意练习的黄金法则

海淀区特级教师王敏提出“3×3训练法”:每天选择3道典型题,分别用三种不同方法解答,比如证明三角形全等,可以用SSS、SAS、ASA三种判定定理各解一次,这种训练不仅能加深理解,还能在考试中快速找到最优解法,数据显示,坚持该方法两个月以上的学生,解题速度平均加快40%。

四、构建错题预警系统

准备活页本实施“错题三级分类”:一级错误(计算失误)用黄色标签,二级错误(概念模糊)用蓝色,三级错误(完全不会)用红色,每周整理时,重点攻克蓝色和红色区域,深圳某重点中学的实践表明,这种分类法使学生的重复错误率下降67%,对于反复出错的题型,建议录制3分钟语音讲解,用自己的话复述解题思路。

五、让数学融入真实场景

教育部2023年新课标强调学科实践,建议学生把数学应用到生活中,计算家庭水电费时实践有理数运算,用相似三角形原理测量楼层高度,通过超市折扣计算理解百分比,这种实践不仅能巩固知识,更能激发学习兴趣,杭州外国语学校的调研显示,参与生活化实践的学生,数学焦虑指数降低58%。

个人观点:

数学学习如同登山,重要的不是装备多精良,而是每一步都踩实,与其焦虑成绩,不如每天花20分钟整理课堂笔记,10分钟复盘错题,当你能把课本例题讲给同桌听懂时,知识才真正内化,别害怕犯错,那些解不开的题目,正是照亮思维盲区的探照灯。

发表评论