数学是初中阶段的核心学科,也是许多学生感到挑战的领域,想要真正掌握这门学科,需要科学的方法与持续的努力,以下从实际学习场景出发,提供可操作的建议。

建立清晰的知识框架

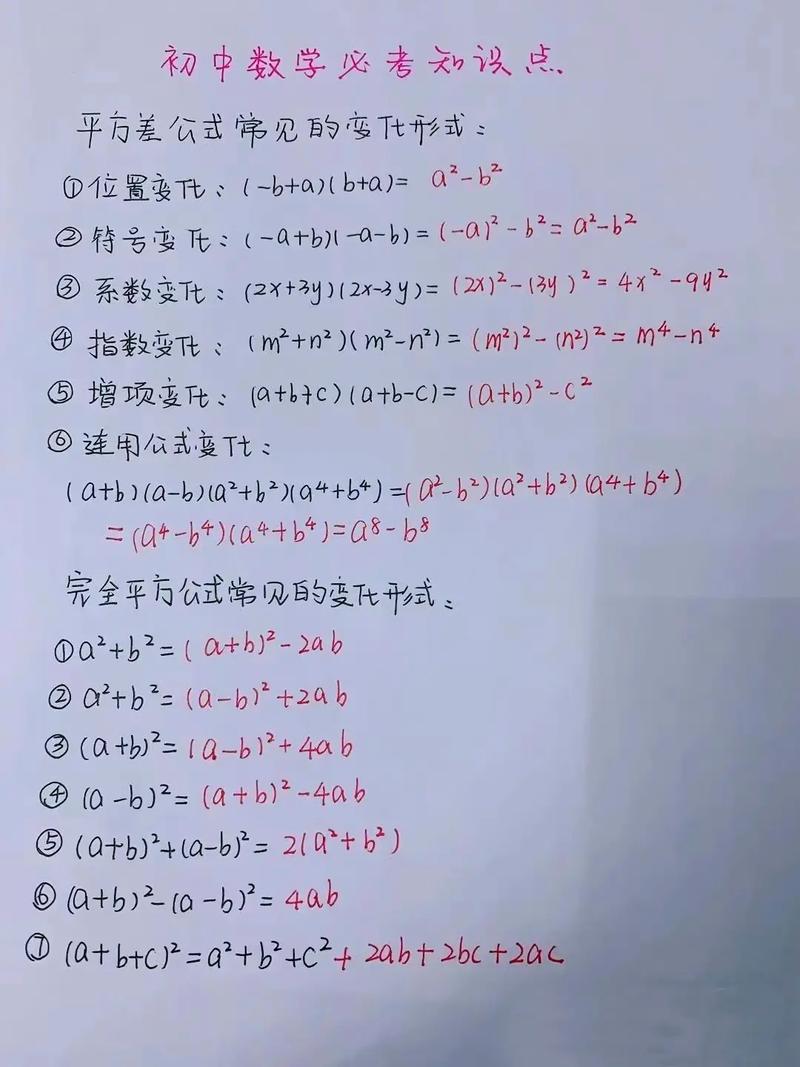

初中数学知识点环环相扣,例如代数与几何的交叉应用,建议每学完一个单元,用思维导图梳理核心概念、公式和典型例题,一元二次方程”章节,需明确求根公式、判别式与图像的关系,而非单纯背诵步骤,可尝试用不同颜色的笔标注重点,将课本目录转化为可视化知识树。

用主动思考替代机械刷题

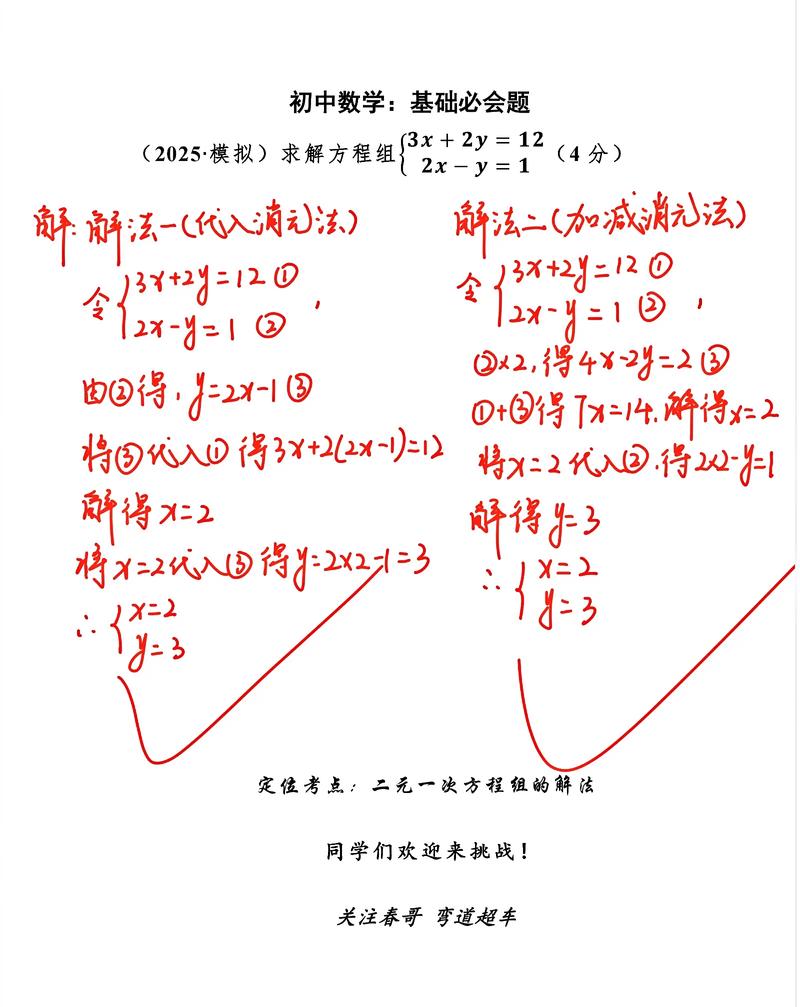

完成作业时,每道题至少思考三个问题:这道题对应哪个知识点?是否有其他解法?题目陷阱在哪里?例如遇到几何证明题,先分析已知条件与待证结论的逻辑链路,再选择辅助线添加策略,推荐用“三步法”练习:初次独立解题→对比参考答案→隔天重做错题,逐步提升思维深度。

构建动态错题系统

准备活页本记录错题,按错误类型分类:计算失误、概念模糊、思路偏差,每周对错题进行“二次加工”:用红笔标注关键步骤,用蓝笔补充同类题型变式,例如函数图像平移问题出错后,可自行设计“将抛物线y=2x²向右平移3个单位”等题目,验证是否真正掌握规律。

培养数学语言转化能力

将文字题转化为方程、图形或表格,两车站相距240公里,甲乙两车相向而行”这类问题,可通过画线段图标注速度与时间关系,再建立方程,平时可多练习用数学符号复述生活场景,如用不等式描述“手机套餐流量限额”,增强抽象建模能力。

善用碎片时间激活思维

每天利用10分钟完成“数学微训练”:心算平方数、默写公式推导过程、快速判断几何图形性质,例如排队时思考“如何用圆规直尺作角平分线”,睡前回顾当日课堂例题的解题逻辑,这种高频刺激能强化神经突触连接,提升反应速度。

数学能力的提升如同登山,初期可能步履沉重,但当知识体系逐渐贯通时,会产生“一览众山小”的顿悟感,坚持记录每日进步,哪怕只是弄懂一道题的多种解法,都会成为突破瓶颈的基石,教育的本质不是装满水桶,而是点燃火焰——找到属于自己的学习节奏,数学终将成为探索世界的工具。(全文完)

发表评论