理解课标与学生需求是核心

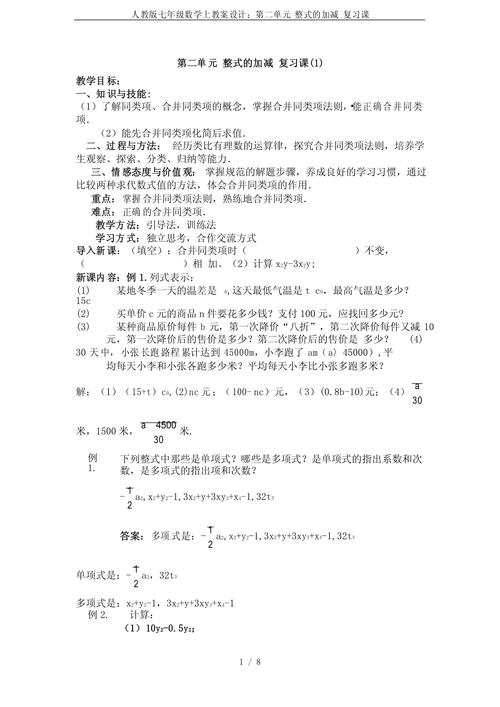

初中数学教学设计的关键在于围绕课程标准展开,同时结合学生的认知水平与兴趣点,教师需深入研读《义务教育数学课程标准》,明确各章节对应的知识、能力与素养要求。“数与代数”模块不仅要求学生掌握运算技巧,还需培养符号意识与模型观念,通过分析班级学情,确定教学起点,避免内容过难或重复。

目标设定需具体可衡量

教学目标应避免笼统表述,采用“三维目标”框架:知识与技能、过程与方法、情感态度价值观,在“一元一次方程”教学中,可设定“80%学生能独立完成移项解方程”“通过小组讨论归纳解方程步骤”“感受数学在解决实际问题中的应用价值”,量化指标与行为动词(如“解释”“分析”)能提升目标的可操作性。

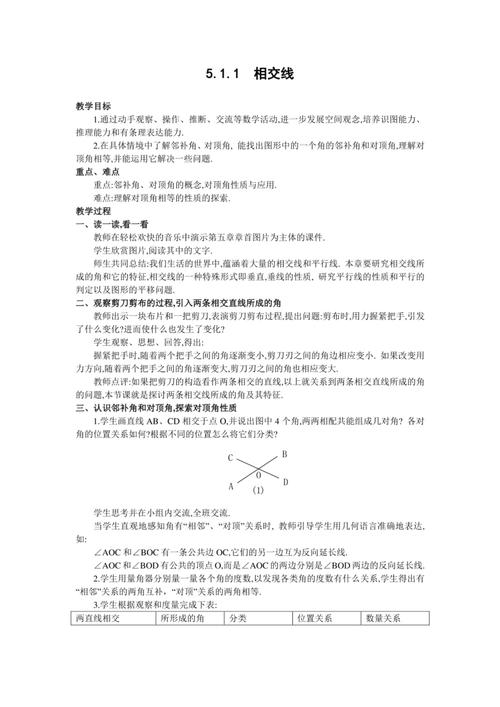

活动设计要激发主动探究

教学环节需打破单向讲授模式,设计阶梯式问题链,以“勾股定理”为例,可先让学生用方格纸测量直角三角形三边长度,引导发现规律;再通过拼图验证猜想,最后推导公式,融入生活情境(如测量操场旗杆高度)能增强代入感,小组合作环节需明确分工,设置关键问题推动深度思考。

评价反馈需贯穿全程

将诊断性评价(课前小测)、形成性评价(课堂提问、练习批注)与总结性评价(单元测试)结合,利用“课堂应答器”实时统计答题正确率,针对错误率超过40%的题目进行二次讲解,作业设计分层化,基础题巩固概念,拓展题链接中考真题,选做题引入数学史故事。

技术工具应服务教学目标

合理使用几何画板、动态课件等工具,避免为“炫技”分散学生注意力,用动画演示二次函数图像随系数变化的过程,比静态板书更直观,同时保留板书关键推导步骤,帮助学生形成系统性笔记。

个人观点

教学设计本质是搭建“知识”与“学习者”之间的桥梁,过度追求形式创新可能偏离数学本质,而忽视学生思维特点的设计如同空中楼阁,教师需保持每月至少观摩两节优质课,记录灵感并及时迭代教案——真正的优秀设计,永远诞生于课堂实践的土壤中。

发表评论