数学教育在小学与幼儿园阶段承担着启蒙与奠基的重要作用,如何让孩子在成长初期既能感受数学的趣味,又能建立扎实的基础?以下是针对不同年龄段的学习特点与实践方法的深度解析。

幼儿园:从生活体验中感知数学

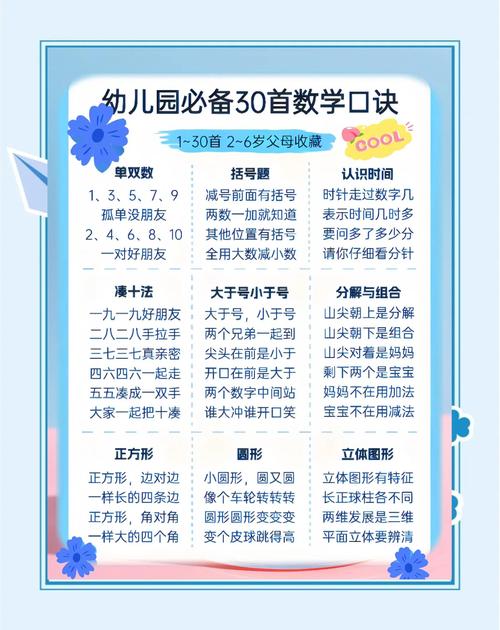

3-6岁幼儿的数学学习并非传统意义上的“计算训练”,而是通过游戏、互动与日常场景建立数感,幼儿园教师常引导孩子用积木分类,认识形状与数量;在角色扮演游戏中,模拟购物场景让孩子理解“多与少”“交换与等价”,这种生活化教学符合皮亚杰认知发展理论,强调通过具象操作培养逻辑思维。

研究表明,幼儿对数学的兴趣往往源于动手实践,家长可在家中使用水果分拣、楼梯计数等方式,帮助孩子将抽象数字与真实世界关联,教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》明确指出,此阶段重点在于“感知数学的有用和有趣”。

小学低年级:系统化与趣味化并重

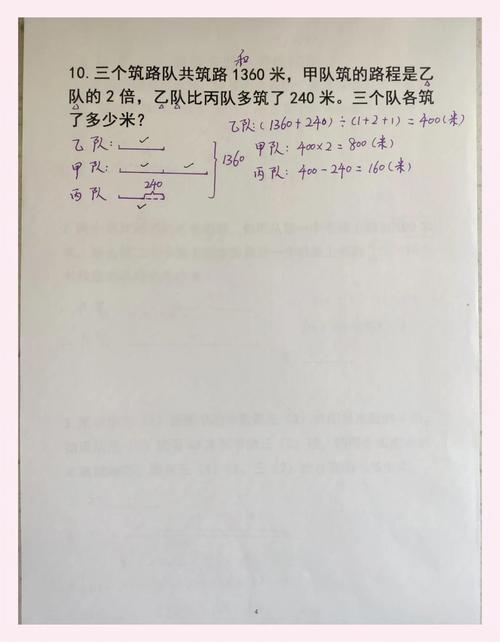

进入小学后,数学知识逐渐体系化,一年级教材从“10以内加减法”过渡到“认识钟表”“基础图形”,内容设计注重阶梯性,优秀教师常采用“问题引导法”:通过“班级春游需要准备多少瓶水”这类实际问题,引导学生自主思考加减法的应用场景。

值得注意的是,部分学生在此阶段会出现畏难情绪,心理学专家建议,家长应避免过度强调做题速度,转而关注思维过程,孩子计算8+5时,若采用“拆5成2和3,先凑10再加3”的策略,远比直接背诵答案更有价值,上海市某重点小学的实践案例显示,融入七巧板拼图、数独游戏等教具的课堂,学生解题准确率提升约23%。

家校协同:构建可持续的学习生态

无论是幼儿园还是小学阶段,家庭与学校的配合至关重要,家长可通过三类行动巩固学习效果:

1、观察记录:定期与教师沟通,了解孩子课堂表现与薄弱环节;

2、场景迁移:超市购物时让孩子计算价格差额,烘焙时测量材料分量;

3、情绪支持:用“我发现你今天比昨天多算对了两道题”代替“你怎么又错了”。

北京师范大学2023年的一项调研表明,积极参与数学实践活动的家庭,孩子进入三年级后逻辑推理能力平均高出同龄人34%。

数学本质是一种认识世界的工具,与其纠结“孩子是否超前学习”,不如关注他们是否能用数学眼光观察生活,当幼儿数清花瓣时眼中闪烁的光芒,或小学生第一次独立解决应用题时的雀跃,这些瞬间远比分数更能定义成功的启蒙。

发表评论