幼儿园到小学的数学衔接:家长必看的三步启蒙法

从幼儿园到小学的数学学习,是孩子认知能力发展的关键转折期,许多家长焦虑如何帮孩子“不掉队”,但过度刷题或超前学习反而可能破坏学习兴趣,根据教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》及一线教师经验,科学的幼小衔接应注重生活化启蒙、游戏化引导与习惯培养,而非单纯追求知识量。

一、从“数感”开始:别急着写算式

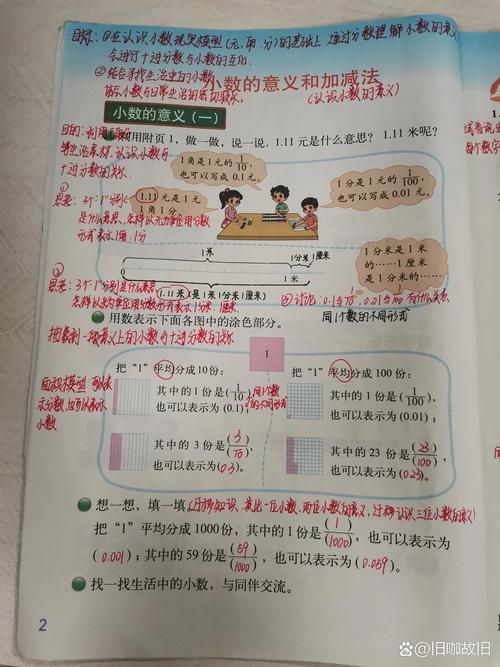

“数感”是数学思维的地基,包含对数量、顺序、空间关系的直观理解,幼儿园阶段的孩子通过实物操作建立数感,远比背诵口诀更重要。

推荐方法:

家庭场景练习:分水果时让孩子数数量,比较大小;整理玩具时按颜色、形状分类;

语言引导:多用“多几个”“少一半”等描述,宝宝碗里有5颗草莓,妈妈拿走2颗,还剩几颗?”;

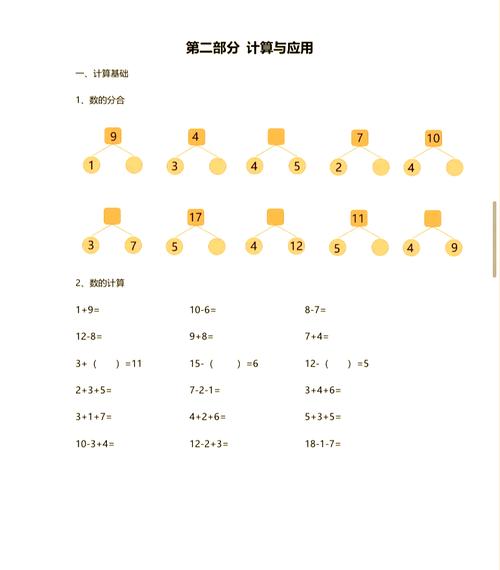

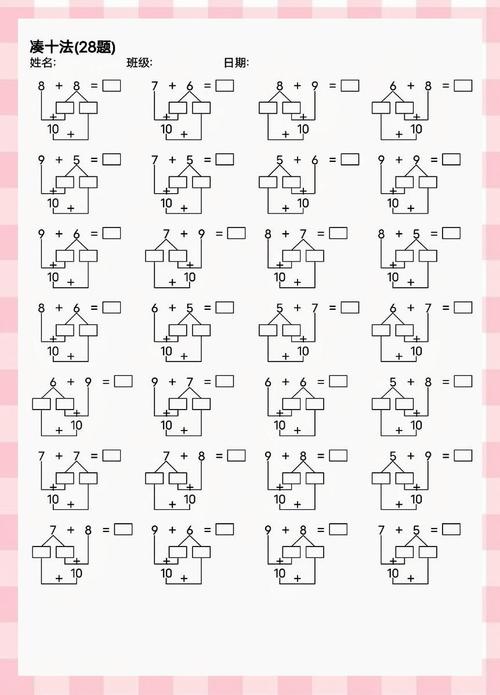

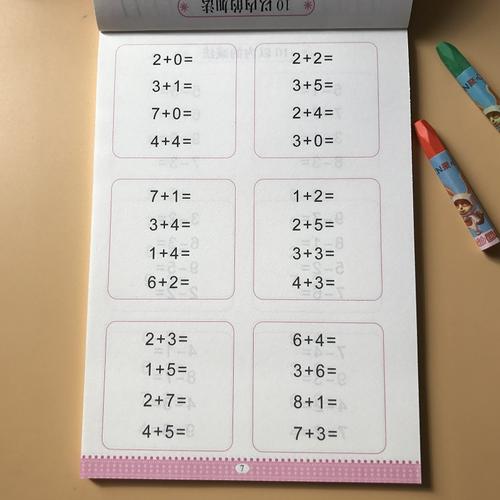

工具辅助:用积木、纽扣等具象物品练习“5以内拆分组合”,避免过早接触抽象符号。

二、生活化学习:数学藏在日常细节里

小学一年级数学课本60%的内容与生活场景相关(如认识钟表、购物计算),家长可利用真实情境让孩子感知数学的实用性。

实践案例:

超市游戏:给孩子10元纸币,要求购买两种蔬菜并计算总价;

时间管理:用沙漏或计时器让孩子感知“5分钟”“半小时”的长度,培养时间观念;

空间探索:搭积木时讨论“上下左右”,折纸时理解对称图形。

三、游戏化进阶:从具象到抽象的过渡

当孩子对数字产生兴趣后,可逐步引入规则简单的数学游戏,帮助思维从具体转向抽象。

有效工具推荐:

扑克牌比大小:随机抽两张牌,让孩子判断数字大小并说出理由;

路径规划桌游:通过掷骰子前进,计算步数并解决障碍问题;

数字谜语:用“比3大、比5小的数字是谁?”等趣味问答强化逻辑。

四、避开两大误区:保护兴趣比抢跑更重要

误区1:盲目刷题破坏自信心

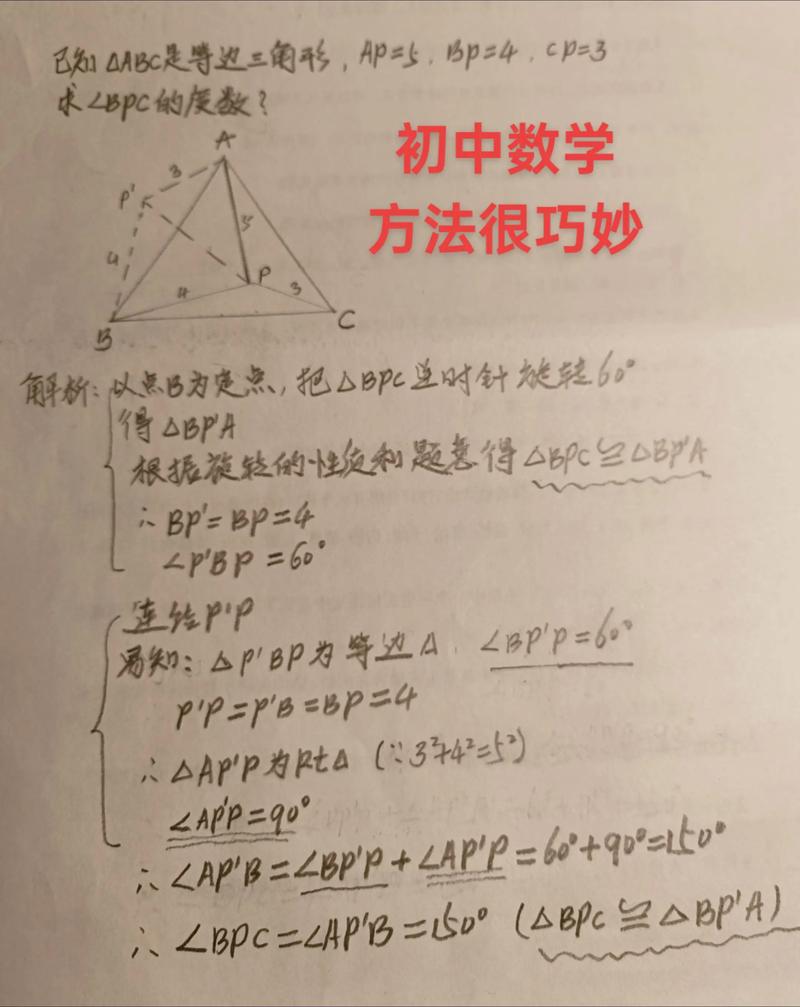

一位北京海淀区小学班主任反馈:“许多孩子入学时会算100以内加减法,但一遇到应用题就卡壳,因为缺乏实际理解。”反复练习超出认知水平的题目,可能导致孩子抵触数学。

误区2:忽视“非知识类能力”

握笔姿势、听指令能力、任务专注度等学习习惯,直接影响课堂效率,建议每天安排15分钟“模拟课堂”,让孩子练习端坐、举手发言等行为。

五、家校配合:主动沟通比被动等待更有效

幼小衔接阶段,家长应与小学老师保持沟通,了解教学进度及课堂要求。

- 提前熟悉田字格书写规范,避免数字“画圈”;

- 通过绘本《数学帮帮忙》《你好!数学》培养阅读中的数学思维;

- 关注孩子作业中的情绪反应,及时调整引导方式。

数学不是一座需要“攻克”的高山,而是一条探索世界的路径,与其纠结孩子能否快速写出“8+5=13”,不如多问一句:“你能用积木摆出几种组合方式?”——真正的数学启蒙,始于对思考过程的尊重。

(作者:家庭教育指导师,10年儿童数学思维课程研发经验,案例数据来自2023年教育部基础教育调研报告)

原创声明:本文为站长亲测经验总结,转载请注明出处,文中部分案例已获得家长授权使用,核心观点引用自华东师范大学《幼小衔接教育指导手册》。

发表评论