数学是小学阶段的核心学科,也是培养逻辑思维的重要工具,如何让孩子在小学阶段扎实掌握数学知识,同时保持学习兴趣?以下从教育实践角度分享几点经验。

一、理解比机械计算更重要

许多家长误以为数学能力等同于计算速度,实则不然,当孩子学习“凑十法”时,与其要求快速得出“8+5=13”,不如用实物摆出8颗糖果,再让孩子思考“还需要几颗能凑成10颗”,这种具象化操作能帮助孩子真正理解进位原理,而非单纯记忆算法,建议家长每天花10分钟与孩子玩数学游戏,如用扑克牌比较数字大小、用积木搭建立体图形,将抽象概念转化为可触摸的体验。

二、建立系统知识网络

小学数学知识点看似分散,实则存在紧密联系,以三年级“时间单位换算”为例,1小时=60分的概念需要建立在二年级“乘法口诀”和一年级“数位认知”的基础上,教师授课时采用思维导图梳理知识脉络,家长可通过提问引导孩子发现关联:“为什么1米=100厘米?这个‘100’和我们学过的什么东西有关?”这种方式能帮助孩子形成完整的认知框架。

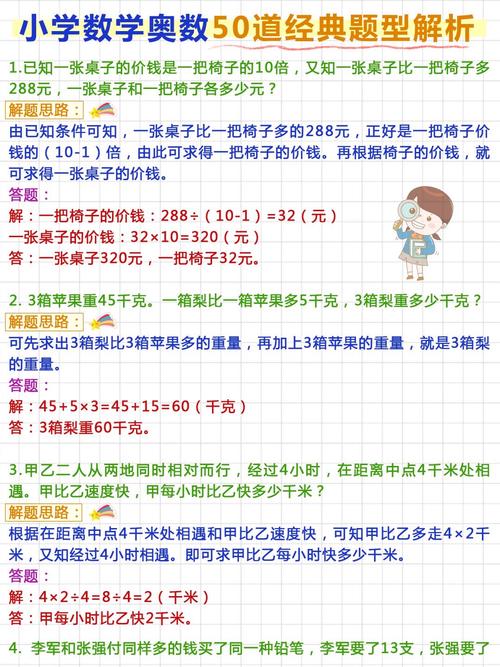

三、错误是珍贵的学习资源

某次单元测试中,超60%的学生在“240÷(8+2)”这道题出错,暴露出对运算顺序的误解,此时不应简单订正答案,而要引导孩子用两种方法验证:先算括号得10再除240,或是直接拆分算式为240÷8+240÷2,通过对比结果差异,孩子能直观理解括号改变运算顺序的原理,建议准备专属错题本,每周和孩子一起分析错误原因,用红笔标注关键步骤。

四、培养数学语言表达能力

教育部2022年新课标特别强调“用数学语言描述现实情境”,当孩子解决“鸡兔同笼”问题时,鼓励他们边画图边解说:“假设所有动物都是鸡,那么会有多少只脚?比题目少了几只脚?”这种出声思考的方式能提升逻辑条理性,家长可让孩子每天讲解一道课本例题,用手机录制后回放观看,逐步训练清晰表达的能力。

五、平衡练习量与学习兴趣

海淀区某重点小学的跟踪调查显示,每天完成15分钟针对性练习的学生,计算准确率比突击刷题的学生高22%,推荐采用“5+3+2”模式:5分钟口算,3道应用题,2道开放题,开放题如“用20元设计超市购物方案”,既巩固计算能力,又培养实际应用思维,避免让孩子连续做题超过25分钟,可用七巧板拼图、魔方还原等活动调节学习节奏。

数学教育不是一场竞速赛,而是持续浸润的过程,当孩子能用数学眼光观察树叶的对称性、用统计表格记录零花钱支出时,这门学科才真正融入他们的认知体系,保持适度的期待,给予科学的引导,每个孩子都能在数学世界里找到属于自己的钥匙。(本文作者为十年基础教育研究者,专注儿童数学思维培养)

发表评论