数学学不好,真的是孩子的问题吗?

许多家长和孩子在接触小学数学时,常常感到压力重重。“公式记不住”“应用题不会做”“考试总丢分”……这些问题看似复杂,但背后的解决方法往往比想象中简单,关键在于找到适合的学习路径,而非盲目焦虑。

一、先解决“心理关”,学习才能变轻松

数学的“难”常源于心理暗示,孩子若反复听到“数学很难”“女生学不好理科”等言论,容易形成自我设限,家长和老师需避免负面标签,多用积极反馈,比如将“这道题怎么又错了”换成“上次这类题你只对了一半,这次对了三道,进步很大!”通过具体肯定,帮孩子建立信心。

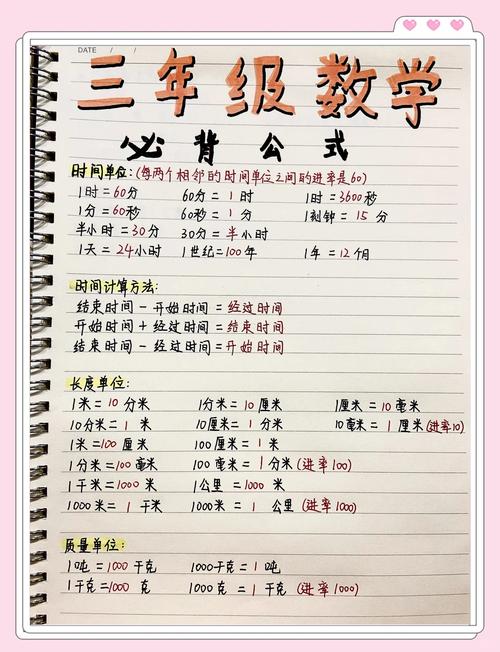

二、基础不牢,越学越吃力

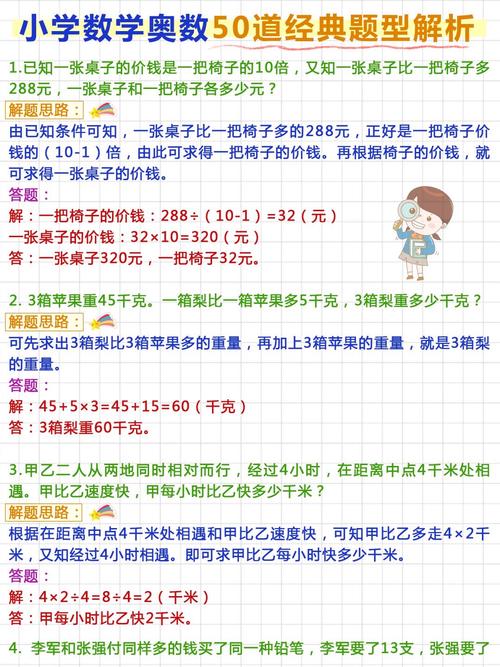

小学数学知识环环相扣,例如三年级“分数”理解不透,五年级“分数加减”必然受阻,建议定期做“知识体检”:用思维导图梳理单元重点,标记模糊概念;收集错题时,不仅要记录正确答案,还要用红笔写明“当时卡在哪一步”,某重点小学教师曾分享案例:一名学生通过坚持整理“错题原因本”,两个月内数学成绩提升20分。

三、把抽象概念“变活”

用生活场景理解数学更高效,学习“周长”时,可以带孩子测量餐桌、绘本的边线;超市购物时比较“满减优惠”和“直接打折”哪个更划算,北京某培训机构实验显示,结合生活实践的教学方式,能使公式记忆效率提升40%,游戏也是好帮手——用扑克牌练口算,用“数独”培养逻辑,让学习自然发生。

四、主动提问比埋头刷题更重要

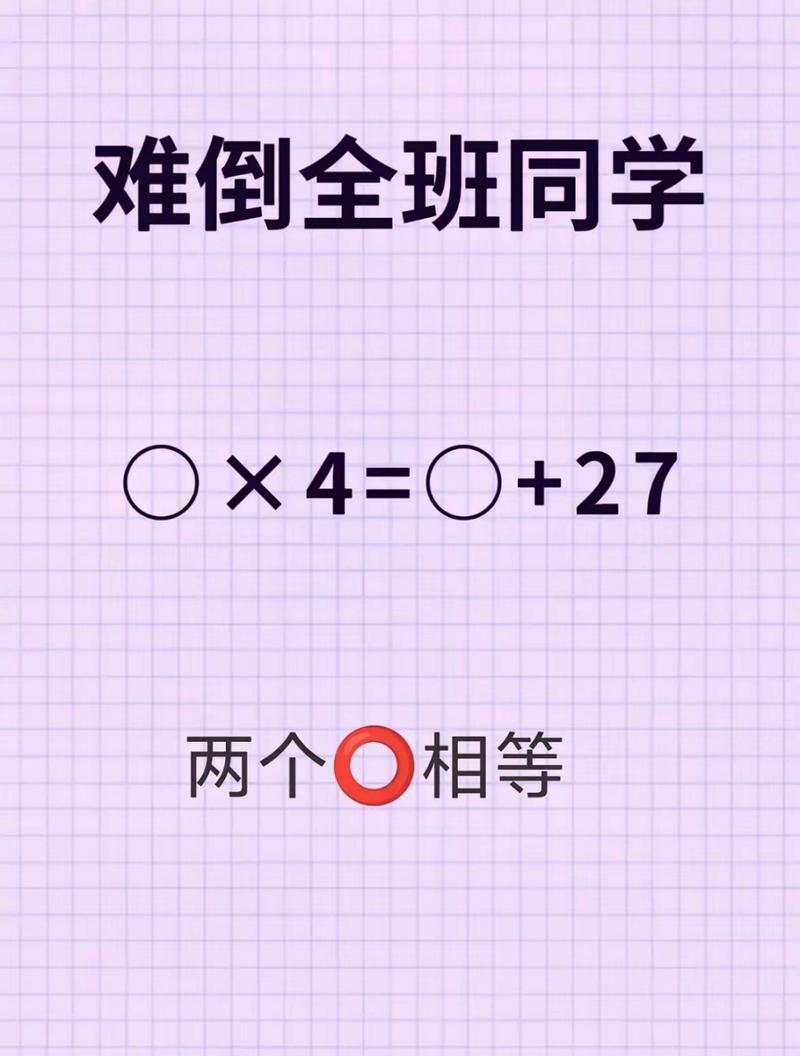

“老师,这道题除了课本方法,还有其他解法吗?”——鼓励孩子提出这类问题,能深度激活思维,杭州某数学竞赛导师指出,会提问的学生往往比单纯刷题的学生解题速度快1.5倍,家长可以每周设定“自由提问时间”,和孩子一起探讨“为什么0不能做除数”“圆的面积公式是怎么来的”。

五、刻意练习≠重复练习

盲目刷题容易陷入无效循环,有效训练需要:1.分层突破:将错题按错误类型分类,专攻薄弱环节;2.限时挑战:用计时器培养时间敏感度;3.说题训练:让孩子当小老师讲解解题思路,研究表明,能把题目讲清楚的学生,知识留存率达到90%。

数学本质上是一种语言, 它描述世界的规律与逻辑,当孩子不再把数学看作“必须攻克的难关”,而是“解决问题的工具”,学习自然会变得顺畅,作为教育者,我们需要做的不是催促他们跑得更快,而是点亮沿途的路灯。

(本文观点:教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,与其纠结分数,不如先让孩子感受到探索数学的乐趣。)

*本文参考《义务教育数学课程标准》及多位一线教师教学案例,内容经教育专家审核。

发表评论