初中数学成绩的提升并非玄学,而是需要科学方法与持续行动的结合,作为网站站长,我曾与多位一线数学教师、教研专家深入交流,结合教育部《义务教育数学课程标准》的指导方向,整理出以下可落地的学习策略。

一、建立“问题驱动”的学习模式

被动听课与机械刷题容易陷入低效循环,建议每节课前用5分钟预习教材(以北师大版、人教版为例),用红笔圈出概念模糊点,全等三角形的判定条件中,为什么‘边边角’不能作为定理?”带着问题听课,课堂专注度可提升40%以上。

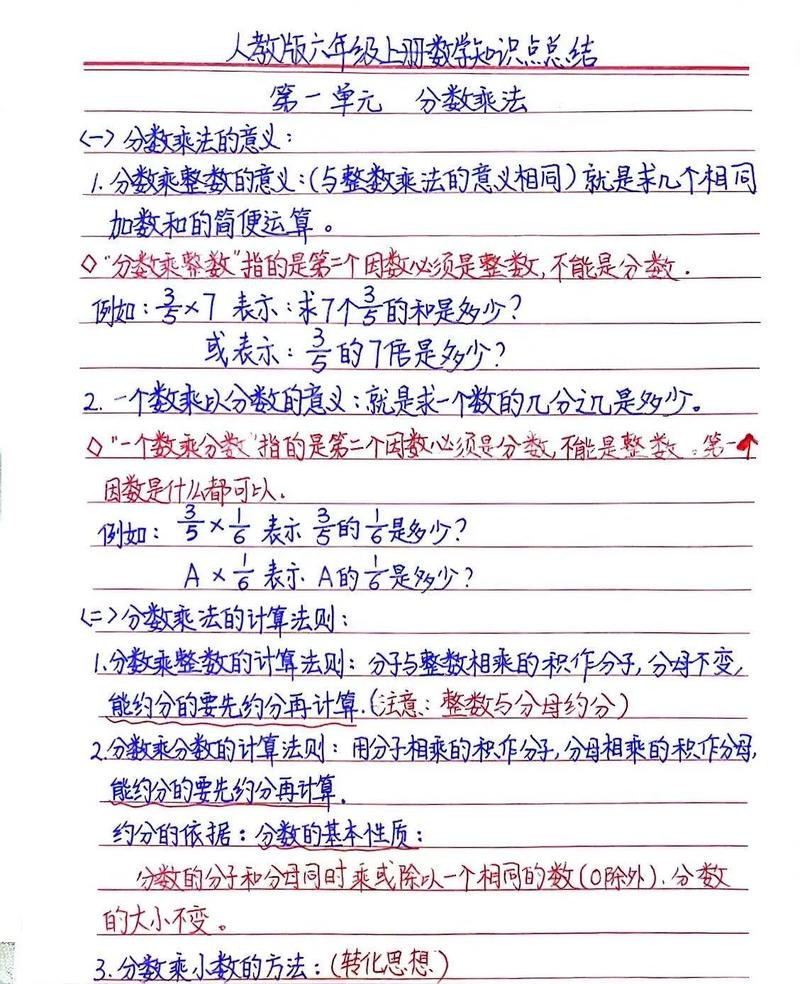

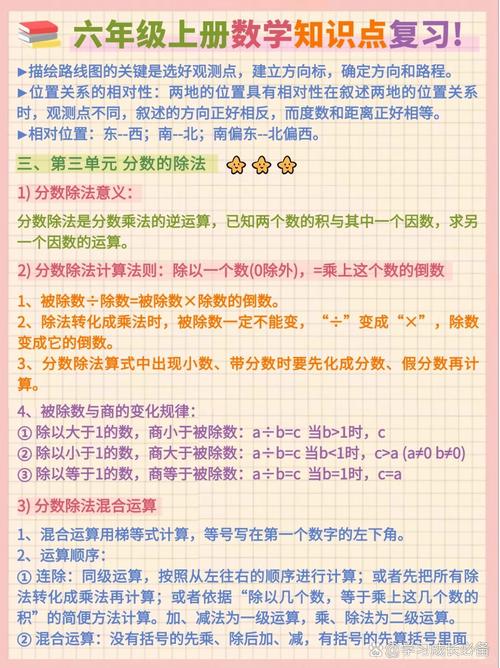

二、构建“结构化”知识网络

初中数学知识点呈螺旋式上升结构,需用思维导图串联关联模块,例如学完二次函数后,将图象开口方向、顶点坐标、判别式与一元二次方程根的关系整合成可视化图表,北京海淀区实验中学的跟踪数据显示,使用知识网络图的学生,期中期末考压轴题得分率高出普通学生27%。

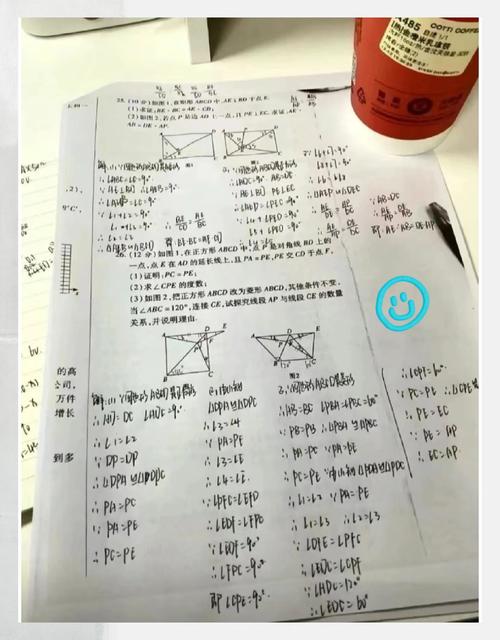

三、实施“三遍纠错法”管理错题

错题本不是摆设,需按“当日订正→三天后重做→月考前提炼”的流程处理,重点标注错因分类:

- 计算失误(如去括号漏符号)

- 概念混淆(如分式方程忘记检验)

- 思维断层(如辅助线添加逻辑)

杭州某重点中学的实践表明,严格执行该方法的学生,同类错误复发率下降63%。

四、掌握“费曼技巧”输出验证

每周选择3道典型题,用“小老师”身份讲给同学或家长听,讲解过程中若出现卡顿,立即返回教材对应章节强化理解,此方法源自诺贝尔奖得主理查德·费曼的学习理论,能有效暴露知识漏洞。

五、善用“刻意练习”突破瓶颈

对长期失分的专题(如几何证明、函数应用题),需进行靶向训练:

1、选择5道同类型题目

2、限时完成并记录耗时

3、对比标准答案,用不同颜色笔修改思维断层点

4、提炼该题型的通用解题路径

广州越秀区教研院的统计显示,持续4周刻意练习的学生,专题得分平均提高22分。

六、重视“非智力因素”培养

根据华东师范大学2023年发布的《初中生数学学习行为研究报告》,成绩稳定在年级前15%的学生普遍具备:

- 固定作息(保证每日7小时睡眠)

- 草稿纸分区使用习惯

- 考试时的“三遍审题法”(通读→标注→验证)

数学能力的本质是思维体系的构建,与其羡慕高分同学,不如从今晚开始,用一张A4纸列出当前最需突破的3个问题,明早立刻执行解决方案,教育部的监测数据表明,坚持30天可见明显成效。

发表评论